I

¿Cuán cerca del mundo podemos estar? ¿Qué lejos del mundo deberíamos estar? Estas preguntas representan dos mentalidades: la aspiración a la proximidad, la sospecha de la proximidad; el compromiso como fortaleza, el compromiso como debilidad; el hambre de realidad, el horror de la realidad; la nobleza de la pertenencia, la nobleza de la alienación. Empezamos con el mundo y terminamos con él, y pasamos nuestro intervalo mortal verificando qué hacemos con la relación y cómo podemos acertar con ella. Hay algunos que se acercan porque buscan placer o porque buscan dolor; hay algunos que temen el dolor o temen el placer y se retiran. La caridad y la acción moral exigen proximidad, pero la proximidad también estrecha, engaña y corrompe, y la acción inmoral también la requiere. La belleza encanta, y absorbe y abruma, pero no es obvio que la disolución del ser sea su logro más elevado, o que lo sublime sea nuestro mejor nivel. Y el amor: ¿hay algo que ponga más en peligro al corazón? El amor, el milagro común, es la cuna de la ansiedad; su fragilidad proyecta una sombra sobre la mera felicidad que confiere. El hombre verdaderamente feliz, podría parecer, es el hombre que vive únicamente en el presente y solo, es decir, el hombre que carece de padre o madre, es decir, prácticamente ningún hombre en realidad. Un hombre con un recuerdo no está solo. Incluso la tendencia a estar solo es un tipo de relación social, que se puede refinar hasta adoptar la forma de la soledad. El mundo encuentra términos.

Una de las mayores satisfacciones de la historia de la filosofía es la inconsistencia e incluso la hipocresía de los estoicos. Desde que los estudio he discutido con ellos. Como el último Tolstói, se meten en tu cabeza. Los estoicos eran estudiosos meticulosos de la fragilidad humana y la convirtieron en un tema filosófico. Nadie ha meditado de forma más rigurosa en Occidente sobre las realidades del dolor. La integridad de su ideal –la tranquilidad de la mente alcanzada a través de la mitigación de las pasiones fuertes– es incontrovertible. ¿Quién vive demasiado serenamente? Y también es incontrovertible su retrato del asalto del mundo sobre el alma, y de la consecuente dispersión del alma por medio de estímulos y lazos. La experiencia es el enemigo de la compostura; el aplomo exige una lucha con las circunstancias; aprendemos porque nos sentimos turbados. Cuando encuentro la ecuanimidad, entonces, siento envidia. Y sin embargo siempre he pensado que el precio de la ecuanimidad estoica puede ser demasiado alto. La virtud que recomienda se alcanza a través de una dura experiencia de reducción, despojo y retirada que me parece un proceso de deshumanización. ¿Qué es el ser autosuficiente, si no es el ser que exagera sus propios recursos? ¿Dónde está la línea entre la autosuficiencia y la autosatisfacción? Por eso las inconsistencias de los estoicos me deleitan, por eso me regodeo en sus fracasos. Y por eso la literatura del estoicismo –y del pirronismo y del epicureísmo– está cargada, cuando la lees atentamente, de excepciones a la altanera regla del retiro sabio.

Estilpón era un filósofo de la Megara de finales del siglo IV y comienzos del III a. C.; fue maestro de Zenón, el pensador chipriota que fundó el estoicismo. Séneca cuenta que “la patria de Estilpón cayó en manos de los invasores; perdió a sus hijos y su mujer; solo él sobrevivió a la destrucción de su pueblo. Pero emergió feliz; y cuando Demetrio, a quien llamaban Poliorcetes, o asediador de ciudades, le preguntó si había perdido algo, contestó: ‘Todos mis bienes están conmigo.’” Séneca lo elogia por pensar que “nada es un bien si te lo pueden quitar”. Estilpón “conquistó incluso la conquista de su enemigo. ‘No he perdido nada’, dijo. ¡Qué asombroso es ese hombre, que escapó al fuego, la espada y la devastación, no solo sin heridas sino incluso sin pérdidas!”. Nada es un bien si te lo pueden quitar: ¿ese hombre era un santo de la indiferencia o un monstruo de la indiferencia? Hay otros testimonios, otros ejemplos antiguos, igualmente conmovedores o escandalosos, a favor de la imperturbabilidad. El padre de esta tradición de pasividad virtuosa fue Pirrón, que empezó como pintor y fundó la escuela conocida como Escepticismo (que no se debe confundir con el escepticismo). Revistió la indiferencia de epistemología. En compañía de su maestro Anaxarco, viajó a la India con Alejandro Magno, donde sin duda encontró variedades orientales de quietismo filosófico. Se decía que Anaxarco cayó una vez en una zanja y que Pirrón pasó por delante, sin ofrecerle ninguna ayuda, como prueba de su inmunidad a los vínculos. Diógenes Laercio cuenta que cuando Pirrón fue atacado por un perro y retrocedió asustado, pidió disculpas por su pánico, alegando que “era difícil despojarse por completo de la naturaleza humana”, lo que era su objetivo. Según Diógenes, la recta indiferencia de Pirrón era completa: “sin evitar nada, sin tomar precauciones, afrontándolo todo tal como venía, fueran carros, acantilados o perros”.

El problema de la extraordinaria consistencia de Pirrón no es que fuera fanático y como todo fanatismo intelectualmente facilón. Además era un poco fraudulento: Diógenes también cuenta que “cuidaban su seguridad, como dice Antígono de Caristos, los amigos que lo acompañaban”. Un desapego hacia amigos apegados que protegían su desapego. ¿Cómo podían soportarlo? ¡Cada uno a su sitio! Pirrón necesita estar solo. Una reputación de santidad es la mejor protección. La conclusión que debemos extraer del divertido apaño de Pirrón es que los valores de la apatheia, o la libertad con respecto a las emociones fuertes, y de la ataraxia, o tranquilidad mental, los grandiosos ideales de los viejos defensores del retiro y la placidez, no son grandiosos después de todo; o que si son grandiosos, no son practicables; o que, si son practicables, se basan en la premisa de la implicación mundana de los demás, en una circundante población de perturbables. La visión de la ecuanimidad no debería inspirar solo envidia, sino también duda. Séneca escribió sus inspiradoras cartas a Lucilio en los mismos años en que se doblegaba ante las más bajas políticas en Roma, con resultados catastróficos. ¿Era un hipócrita, o era solamente humano?

Había pensadores que codificaron las inconsistencias del sabio y agotaron conceptualmente sus necesidades filosóficamente vergonzosas. En su vida de Zenón, Diógenes ofrece un breve análisis de las formas en las que los objetos y cualidades se pueden clasificar como indiferentes. “De las cosas indiferentes dicen que algunas son preferidas, otras rechazadas. Las preferidas tienen valor, mientras que las rechazadas carecen de valor.” La deliciosa idea de indiferentes preferidos es la puerta trasera a través de la cual los compromisos de la existencia entran de nuevo en la vida estoica. “De las cosas preferidas, algunas son preferidas por su propio valor, otras por otra razón y otras por su propio valor y por otra razón.” Es difícil no sonreír ante esta casuística de lo humano. Hay algo entrañable en esta manera intelectualmente tortuosa de rehabilitar la imperfección y reivindicar lo improbable de una huida completa del barullo humano.

Los indiferentes preferidos incluyen a otras personas. Mientras que Epicteto advierte de que lo bueno supera todos los vínculos de sangre, y Cicerón arguye contra Camus que el parricidio es justificable porque el hijo de un tirano puede “preferir el bienestar de su patria al de su padre”, y Séneca cita con aprobación el caso de un buen hombre que mató a sus propios hijos, en los textos estoicos hay una especie de reconocimiento latente del valor intrínseco de ciertas relaciones sociales. Tras ser degradadas como impedimentos al desarrollo del individuo racional y virtuoso –Filón de Alejandría, en uno de sus momentos menos judíos, dice que un hombre que toma una esposa y tiene hijos “ha pasado de la libertad a la esclavitud”–, hay una amplia dicusión sobre los méritos del matrimonio, a partir del supuesto de que, en las palabras de la escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Se delibera sobre las cualidades adecuadas para una esposa y la fertilidad no es de las primeras entre ellas. Ario Dídimo, también de Alejandría, que era el profesor de Augusto, declaró que el sabio debía casarse y tener hijos porque “esas cosas se siguen de la naturaleza de un animal racional diseñado para la comunidad y el afecto mutuo”. Parecería que hemos dejado atrás la guerra contra la preocupación.

Así que el desapego no lo es todo, y se admiten las disrupciones de la serenidad. ¿El estoico sociable es una contradicción o uno de los grandes tributos de la cultura a la complejidad? En la literatura de la amistad, sin duda, los estoicos están entre los fundadores. Los amigos son el indiferente preferido; son incluso instancias de lo bueno. Se podrían citar muchos pasajes elocuentes. Séneca escribe a Lucilio con pasión sobre esta pasión, doblando por tanto el pecado. “La persona sabia ama a sus amigos muy profundamente”, dice, uniendo explícitamente la sabiduría con la emoción. Llama al sabio estoico “artista en la tarea de hacer amigos” y proclama “la grandeza de la amistad”. Le ofende la amistad que se basa en la conveniencia o la utilidad. “Lo que lleva [al sabio] a la amistad no es su propia conveniencia sino un instinto natural.” La descripción de Séneca del motivo de la amistad no es solo racional, es casi romántica: “¿Por qué te procuras un amigo? Para tener por quien poder morir, para tener a quien acompañar al destierro, oponiéndome a su muerte y sacrificándome por él.” El mundo tiene ganchos para este hombre. No es de los que siguen andando ante la zanja. Y más: “Se podría incluso decir que el amor es una amistad que se ha vuelto loca.” (También se podría decir que la amistad es un amor que se ha vuelto cuerdo.) “La amistad merece la elección en sí”, explica Séneca, “y si la amistad es una elección que merece la pena en sí, es posible que alguien que es autosuficiente la persiga”. Un resultado espléndido. En mi tradición este tipo de división en categorías, de muñir dialéctico, se conoce, de forma no totalmente favorable, como pilpul: pero este es un pilpul contra el empobrecimiento de la vida, un pilpul pagano, un pilpul hermoso. Uno de los objetivos del pilpul era que la vida fuera más vivible.

El individuo autosuficiente con necesidades y vínculos: este no es el sueño de un anacoreta, y no alberga ningún anhelo del desierto. ¿Existen esos individuos? La verdad es que las calles pueden estar llenas de ellos, en distintos grados de fuerza interior y conexión exterior; no sabios exactamente, sino hombres y mujeres sorprendidos por los acontecimientos y asolados por las penalidades, que convocan la razón y la solidaridad necesarias para afrontarlas, combatiendo el miedo y luchando con el terror, ordenando emociones o escogiendo una manera dignificada de no ordenarlas, afrontando las limitaciones de sus voluntades, percibiendo tristemente la transitoriedad, respondiendo a alguna concepción de la buena vida; no estoicos exactamente, pero tampoco irreflexivos o desvalidos, y tampoco carentes de las capacidades de posesión de uno mismo, de comprensión y de coraje. Aquí está la caracterización que hace Séneca del estoico: “Es autosuficiente y sin embargo toma una esposa; autosuficiente, y sin embargo educa a sus hijos; autosuficiente, y sin embargo no viviría si eso significara vivir sin otra gente.”

¿El hogar ataráxico? En este punto lo razonable de la imagen se vuelve irritante, y el radicalismo inicial de la disciplina recomendada empieza a parecer implausible. ¿El estoico puede tenerlo todo? ¿No es necesaria ninguna renuncia significativa? Si no hay nada tan bueno que pueda quitarse, ¿cómo pueden ser buenas la familia y la amistad? Porque las apartarán de mí con la misma seguridad con que yo seré apartado de ellas. La objeción original contra la dependencia de los afectos humanos, la advertencia contra la preocupación, sigue siendo válida. Sin duda, es una invitación al dolor. Buenos días, tristeza, siéntate. La pérdida es el final de la historia de todo vínculo y también la condición de su urgencia. La vida eterna, aunque fuera posible, no sería una garantía de amor eterno, porque la eternidad es la enemiga del amor. En nuestro embeleso por nuestra visión de la buena vida, ¿hemos olvidado lo que sabemos de la vida vivida? No hay muchas cosas que podamos predecir con confianza sobre el futuro, pero es seguro profetizar que contiene amargura. Contiene amargura porque contiene pérdida. Los amores y las amistades aportan las especificaciones de nuestros posteriores duelos.

Esto es macabro, pero todo esfuerzo por prepararse para la mortalidad es macabro. Por esta razón, uno de los ejercicios centrales de la espiritualidad estoica es el intento de separar la amargura de la pérdida, de prevenir la pérdida con reflexión. “La persona sabia”, escribe Séneca, “no se ve afligida por la pérdida de hijos o amigos, porque soporta su muerte con el mismo espíritu con el que aguarda la suya. No teme más a uno de lo que se duele por el otro.” Porque “toda ansiedad y preocupación es deshonrosa”. ¡Deshonrosa! Estudio esas palabras y acepto su racionalidad. Puede que un día sea capaz de mirar la perspectiva de mi propia muerte con ecuanimidad, no solo para morir libremente, como dicen los filósofos, sino también para encontrar las palabras y las miradas que mitigarán la pena de mis deudos. ¿Pero la muerte de mi familia y la muerte de mis amigos? No puedo hacerlo. No lo haré. Guardaré duelo. Es el hecho de no guardar duelo lo que resulta deshonroso: una traición, una falsa representación. La abrogación del duelo por la razón me parece la violación de un deber, un imperialismo de la razón. Mis lágrimas fluirán como una especie de consecuencia somática, una prueba física, de mi vínculo interrumpido. Quizá soy blando, o insuficientemente lógico; o puede que tenga otro punto de vista.

Fui bruscamente arrojado a estos asuntos cuando, en el espacio de una semana, dos de mis indiferentes preferidos, dos de mis amigos más queridos, murieron.

II

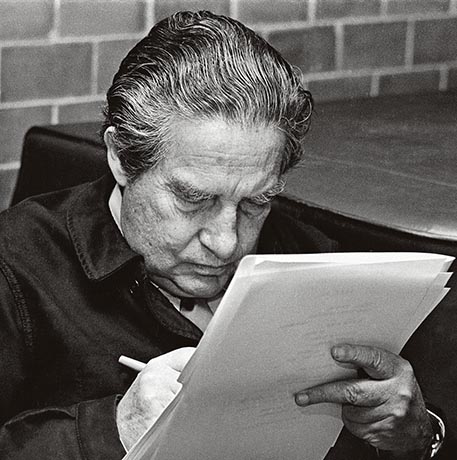

Conocí a Adam Zagajewski en París hace unos tres decenios y fue amor a primera vista, o al menos a primer sonido. A partir de ese afortunado día nuestra conversación era constante, a través de cualquier medio, hasta la primavera pasada, cuando, egoístamente, murió. Nos presentó Tzvetan Todorov, un amigo común, un hombre admirable con una voz suave y esperanzada y un cabello rizado y gris, un radical que se volvió un liberal, un maoísta que se volvió un humanista, una rareza. Tzvetan, Adam y el poeta estadounidense C.K., o Charlie, Williams formaban un círculo de compañía y cultivo en París, todos ellos expatriados, todos serios pero ninguno grave, que ofrecían ideas de la manera en que la gente solía ofrecer cigarrillos, que compartían nuevas obras y se burlaban alegremente de la palabrería, que escudriñaban el mundo en busca de cosas que admirar. Me hicieron el honor de permitirme entrar, y también a Joseph Frank, el osuno y magistral biógrafo de Dostoievski; Charlie dijo una vez que Joe y yo éramos miembros correspondientes de la pequeña academia. Adam fue la primera persona que he conocido a la que no le gustaba París: salvo por Tzvetan y Charlie y algunos otros, casi todos ya muertos, Adam se sentía solo allí, y sus poemas no se leían. En París empezamos nuestra historia de paseos: de las ensoñaciones de caminantes no solitarios, en París y Cracovia, en Ámsterdam, en Chicago y en Nueva York. Caminábamos sin rumbo, hablando y riendo y recitando: “Poemas de poemas, canciones / de canciones, pinturas de pinturas /, siempre esta amistosa / impregnación…” Normalmente había un museo en nuestros itinerarios. Una vez pasamos tres horas juntos en el Rijksmuseum, una visita que bajo la influencia mutua se convirtió en una tarde de trances compartidos. Recuerdo cómo nos quedamos ante la lechera de Vermeer, absortos en un foco unitario, en el suave vertido de leche desde la jarra al tazón, que es la acción heroica de la imagen, donde el líquido cae desde un delicado triángulo en forma de caño y se convierte en una firme línea blanca, una amable cruz vertical, a medida que desciende hacia la arcilla roja que hay debajo. Acordamos que este pequeño pasaje no era otra cosa que un retrato del tiempo. La más humilde de las escenas trataba el menos humilde de los temas. Observamos cómo el líquido caía pero no se movía, y decidimos que el pintor había encontrado una respuesta al río de Heráclito. Luego seguimos caminando, en un feliz mareo estético, y nos adiestramos en la estupenda factura de La novia judía (ahora adecuadamente renombrado Isaac y Rebeca), quizá el mejor fragmento de óleo pintado del mundo. Al unísono nos sentimos totalmente aburridos por la idea de que lo que Rembrandt había alcanzado era una excitante anticipación de la abstracción. Para nosotros la excitación residía en el hecho de que el brillante desorden de pigmentos ante nuestros ojos era una representación. A petición de Adam, recité unos versos de la historia de Isaac y Rebeca en hebreo, por su música, una historia notable porque el sexo furtivo que muestra no es prohibido; es secreto, pero no ilícito. Un escándalo sano, sonreíamos, y caminamos hacia la siguiente galería. (Años más tarde Adam me escribió: “El Rijksmuseum: recuerdo con precisión esos hermosos momentos ante las obras maestras. Muy elitista.”)

Los paseos más queridos para mí eran los de Cracovia, porque Adam vivía allí. Fui una vez a dar una charla en memoria de Czesław Miłosz en el Centro Cultural Judío, que dirigía un alma amable llamada Joaquim Russek, un “gentil justo” si es que una vez hubo alguno. Estaba en Kazimierz, el viejo distrito judío que acoge a una gran y venerable población de fantasmas. Una tarde me atrajo la venta de una tienda de antigüedades de la calle Josefa, que había sido la principal vía del barrio, pero me marché de la tienda de inmediato cuando me di cuenta de quiénes eran los dueños de los salones que habían adornado esos objetos elegantes. Me sentía especialmente contento por tener la compañía de Adam, porque mi viaje era perturbador: unos días después de la conferencia debía cruzar la frontera hacia Ucrania en Przemysl, hacia las ciudades natales de mis padres, en la región de Galicia regada por la sangre de mi familia. Necesitaba un amigo.

El tema de mi conferencia era el mesianismo judío, que llevaba mucho tiempo estudiando, llegando a conclusiones poco convencionales, y Adam estaba entre el público. Después de la conferencia caminamos por la ciudad y él quería saber más sobre una distinción que yo había hecho entre el dilema mesiánico de los judíos y el dilema mesiánico de los cristianos. Para los judíos, dije, el problema es que el redentor no ha llegado y el mundo sigue igual; pero para los cristianos el problema es que el redentor llegó y el mundo sigue igual. Cada uno tiene tradiciones teológicas para ajustarse a los defectos escatológicos de sus situaciones respectivas. Sugerí que prefería lo que los judíos no saben todavía a lo que los cristianos ya saben. ¿Quién quiere despertarse la mañana posterior a la redención? Todavía habrá que hacer café. Internet arderá con el advenimiento, pero la injusticia seguirá abundando y la banalidad seguirá amenazándolo todo. Adam se preguntaba si eso no era similar a un dilema que discutíamos desde hacía años y que llamábamos “después del éxtasis”. Era un dilema presentado por el misticismo, el eros y la música –sobre todo por Mahler, según Adam–. ¿Cómo puede la Novena sinfonía de Mahler, ese monumento a la infinitud del anhelo, terminar? ¿Cómo osa terminar? ¿Y con qué ánimo respira uno cuando ha terminado? ¿Puede la memoria contener el éxtasis de manera adecuada? ¿O la búsqueda del éxtasis nos condena a una sórdida alternativa entre la frustración y la repetición, con sus entumecedoras consecuencias, como la búsqueda del amor puede llevar a la ruina en castidad o promiscuidad? Para entonces estábamos en la rynek, la plaza principal de la ciudad. Era tarde y estaba desierta; el mercado al aire libre, donde me había consternado, aunque no sorprendido, descubrir diminutas figuras de judíos de madera con una moneda unida a ellas, había desaparecido, y las cafeterías estaban cerradas. “¿Quieres visitar el armiño mañana?”, me preguntó Adam alegremente.

Quería visitarlo. En un pequeño museo que alberga las varias colecciones de la aristocrática familia Czartoryski, cuelga un cuadro extraño e importante de Leonardo titulado La dama del armiño. La criatura, con aire de comadreja, aferrada por una dama noble, es una alegoría de ciertas virtudes, y el cuadro vivió muchas aventuras durante las guerras mundiales. Pero no era el principal acontecimiento de la mañana. Había algo más que Adam quería enseñarme, un objeto que para él era el equivalente laico a una reliquia religiosa. Caminamos hacia el Collegium Maius, que es el museo de la Universidad Jaguelónica, donde visitamos una sofocante habitación verde en medio de la cual estaba, hecho con madera brillante y colocado sobre un suelo brillante de madera, uno de los pianos de Chopin. Lo utilizó en una gira de conciertos en Escocia en 1847 y grabó su nombre en su interior. Si Adam tenía un dios, era Chopin. Siempre pronunciaba el nombre con reverencia. Encontraba el cosmos en las piezas de Chopin. Tenía opiniones muy desarrolladas sobre los intérpretes; yo nunca desaprovechaba la oportunidad de escuchar con él cualquier interpretación; aprendía mucho. Écfrasis es la vieja técnica literaria de hacer poesía con la pintura, al describir en verso una obra particular de artes visuales. Adam era un poeta ecfrástico –yo adoro especialmente su poema sobre Morandi–, pero el arte inspirador era normalmente música. Ut musica poesis. Cuando murió, desdichadamente confuso sobre cómo llorar por él, empecé a escuchar a Chopin, a Schubert y a Scarlatti, una y otra vez, con una intensidad ritual, y Bach (“das Wolhtemperierte”, exclamó en un correo electrónico, “es todo el mundo”), y de nuevo Chopin, y todo el Ewin Fischer que pude encontrar, hasta que empecé a sentir no solo que lo estaba escuchando, que sería sus oídos como habíamos sido uno los ojos del otro, sino que también consolaba a los compositores por su pérdida. Pobres genios, nunca volverían a ser escuchados por él.

Dejamos el piano sagrado por un camino ocioso en los Jardines Planty, uno de los parques más grandes de Cracovia, que sigue los contornos de la muralla medieval de la ciudad vieja. Allí también intuía los fantasmas: tengo una fotografía de mis padres en los Jardines Planty en 1945, inmediatamente después de su liberación. Mi padre lleva con gesto enérgico un uniforme polaco y mi madre, una mujer elegante incluso cuando estaba hecha pedazos, aparece en un abrigo oscuro y formal con un sombrero inclinado estilosamente sobre la cara, que tiene una graciosa sonrisa. Habían estado en el infierno unos meses atrás. Ahora vivían bajo nombres ficticios, mi padre fingía ser militar, porque era peligroso que los judíos fueran conocidos por sus libertadores rusos; y cuando alguien reconoció a mi padre en el desfile y amenazó con delatarlo, se subieron a un tren y dejaron la maldición que era Polonia. Le conté la historia a Adam, y nuestra conversación pasó hacia un poema temprano en el que comparaba “Muerte en fuga” de Celan con La pasión según san Mateo de Bach, hasta que finalmente llegamos a nuestra siguiente parada, que era la calle Boguslawskievo. Miłosz había vivido y muerto en un apartamento número 6, y Adam había organizado una visita.

Fue un gran regalo. Ese hombre enorme, esa gigantesca secuoya humana, ese hombre de espíritu infinito e indestructible, ese hombre ante el que los tiranos cayeron, el poeta que escribió de forma imperecedera sobre el gueto de Varsovia desde el otro lado de la muralla del gueto, había sido amigo de los dos. Adam era su hijo espiritual. Yo me gané la amistad de Czesław en 1981 con un artículo en The New Republic, de feliz memoria, donde era ásperamente crítico con ciertos intelectuales estadounidenses que aconsejaban que el gobierno estadounidense no hiciera nada ante la represión que el general Jaruzelski ejercía sobre Solidaridad, y nuestra amistad duró hasta que estaba demasiado débil como para coger la pluma. Su piso era tan pequeño como él era grande. Sus zapatillas seguían en su sitio, y parte de sus libros permanecían junto a su anodino escritorio; y en una pared del comedor había un cuadro de su viejo amigo Josef Czapski, que sobrevivió a la masacre de Katyn para ser un pintor profundo, un escritor profundo y según todas las versiones un santo. (El último regalo que recibí de Adam, unos meses antes de su muerte, era una bella monografía sobre el arte de Czapski, a la que aportó uno de los mejores ensayos que escribió.) Desde el apartamento fuimos hacia la Basílica del Arcángel San Miguel, en concreto hacia su cripta, uno de los panteones de Polonia, donde está enterrado Czesław. Adam pidió a un desconocido que hiciera una foto de los dos junto al pesado sarcófago de mármol. En nuestros rostros aparece una inconfundible expresión de gratitud.

“Ahora otra vez en Cracovia, intentando animar a mi alma para que salga de su escondite.” “La velada de Derek Walcott en Londres fue muy emocionante, aunque por supuesto un partido de fútbol atraería a cien mil veces más gente.” “El otro día escuché el primer concierto de violín de Shostakóvich interpretado por la filarmónica de Cracovia. Y luego te acuerdas de cómo esperaba a la nkvd junto al ascensor.” “Estoy escribiendo otra vez (hace poco escribí una elegía para Charlie) y mantengo mi ira con vida, mi ira por nuestro estúpido movimiento nacionalista. En vez de Stalin ahora tenemos a María, Jesús y Pilsudski.” “Sé que no a todo el mundo le gusta la vida espiritual. Me di cuenta hace algún tiempo y todavía me cuesta creerlo.” “Mi voz ha desaparecido y mi mente más elevada también. ¿Tienes semanas en las que tu mente más elevada desaparece? Pero qué alegría cuando vuelve.” Y estaban las dedicatorias: “A mi hermano menor, capaz de combinar ingenio y metafísica (¿qué es mejor que eso?)…”; “a mi hermano en el negocio de la búsqueda…” Cada palabra que he recibido de Adam, en sus cartas y en sus libros, por triste o dura que fuera, tenía un efecto fortalecedor. Tanto en sus poemas como en sus libros: tenía una forma asombrosa de mezclar lo lírico con lo mordaz, lo soñado mágicamente con lo observado con perspicacia, lo fantasioso con lo verdadero, lo elegíaco con lo risible. Todo eso lo hacía sin levantar la voz, incluso en sus valientes ensayos anticomunistas de finales de los sesenta y primeros de los setenta. Hablaba despacio, como si quisiera dejar tiempo a que su significado te alcanzara antes que su ironía. Amaba el misterio pero odiaba la oscuridad. Su obra llevaba el patrimonio del humanismo europeo a una era supuestamente poshumanista. Billie Holiday le volvía loco. Era una bendición para el negocio de la búsqueda.

III

Conocí a Larry McMurtry en 1989, en el encuentro público en solidaridad y protesta que el pen había organizado tardíamente en Nueva York en apoyo de Salman Rushdie, que había pasado a la clandestinidad para escapar de la fetua contra su novela y su vida. Digo tardíamente porque en los momentos inmediatamente posteriores al ataque iraní contra la libertad y la literatura muchos de los titanes literarios de la ciudad estaban asustados y en silencio, halagándose a sí mismos con la idea de que agentes durmientes iban también a por ellos, como si el Líder Supremo de la República Islámica tuviera opiniones fuertes sobre, digamos, Billy Bathgate. La editorial de Rushdie también andaba buscando cubrirse. Pero al final el acto se celebró, en un escaparate vacío no lejos de las oficinas de pen en Broadway y Prince. El sitio se llenó rápidamente; había gente en la calle. La escena abarrotada y apresurada encajaba con la emergencia, que era real. Entre los oradores estaban Sontag, que presidía el pen en ese momento, Mailer, Doctorow, Diana Trilling, Said, Talese (quien extrañamente decidió honrar el momento recitando el Padrenuestro, que era más o menos el tipo de cosa que nos había metido en ese lío), McMurtry y yo mismo. Cuando el acto terminó, Larry vino hacia mí y dijo: “Tú estás en Washington y yo estoy en Washington. Ven a la librería la semana que viene.”

La librería era Booked Up, una de las cuatro librerías de viejo que Larry tenía en el país. No era solo un escritor, sino también un “hombre de libros”, narcóticamente adicto a ellos, altos y bajos, viejos y nuevos; le encantaba desempaquetarlos y colocarlos en estanterías y ponerles precio y leerlos y escribirlos, todo en grandes cantidades. Su biblioteca personal en Archer City, Texas, tenía más de treinta mil volúmenes, y era una biblioteca personal, es decir, los libros de esas estanterías que iban del suelo al techo eran, en sus géneros y temas, únicamente expresiones de lo que más le interesaba. Una biblioteca no es una librería. Una verdadera biblioteca excluye cosas, porque a nadie puede importarle todo. Larry tenía la totalidad del mapa biográfico en su cabeza, pero vivía más plenamente en algunos distritos. En Georgetown, Booked Up ocupaba las dos esquinas de Wisconsin y la calle 31. Contenía tesoros. Los que más me emocionaron eran primeras ediciones de Mont Saint Michel and Chartres y La educación de Henry Adams, impresos de manera privada en los primeros años del siglo XX por su cada vez más incandescente autor, el mejor escritor que ha vivido en la capital. Las propias firmas contaban la historia del último año de Adams: el primero con una letra firme, el segundo con una escritura temblorosa a causa de una embolia. Recuerdo que el precio tenía cinco cifras, aunque nunca creí que Larry, o su perspicaz y encantadora compañera Marcia Carter, fueran a venderlos.

Para mí, brillaban en la oscuridad. Así ocurría con otros volúmenes, algunos de los cuales pude permitirme gracias a la amabilidad de la casa: la edición de 1669 de Thomas Browne, completa con el retrato y quincunce y urnas, y la joya de la primera edición de Los jinetes negros y otros versos de Stephen Crane, publicada en Boston en 1895, un libro del tamaño de la mano, con versos impresos en letras mayúsculas, la cubierta delicadamente ilustrada por una parra negra que sube por las maderas de color crema. A lo largo de los años Larry me mandó generosamente libros que le recordaban mis obsesiones, normalmente cuando salían de las cajas que las librerías y los coleccionistas le habían mandado. El regalo más espectacular fue el vasto diccionario de Eliezer ben Yehuda, en ocho volúmenes enormes, del hebreo “antiguo y moderno”, que empezó a publicar en 1910, junto a su “Gran Introducción”. Me parecía delirar al ver los lomos. Era la obra gigantesca de erudición y fanatismo que restableció –no, estableció, puesto que ningún judío hablaba el hebreo antes de Ben Yehuda del modo en que toda una sociedad judía hablaba hebreo después de Ben Yehuda– el idioma del pueblo judío. “Imagino que si no puedes utilizarlo, conocerás a alguien que lo necesite”, decía la carta de Larry. “Yo en mi papel de Último Hombre de Libros.” Siguió lamentando el declive del negocio en su época. “Ahora solo quedamos Peter Howard, Bill Reese y yo. Cuando esta generación desaparezca…”

El caso es que acordamos reunirnos en Booked Up en Georgetown la semana siguiente. Me esperaba en la parte baja de la desvencijada escalera de metal que subía por el lateral del edificio hasta la entrada en el segundo piso. Tenía una llave. “Esto es para ti”, dijo y me la puso en la mano. “Quizá necesites un sitio para escribir. Yo escribo en el segundo piso. Tu mesa está en el tercero.” Él era así. El lugar se convirtió en mi guarida, sobre todo cuando Larry estaba en la ciudad. Él trabajaba y dormía en una habitación diminuta junto a Filosofía y Teología, con un pequeño escritorio y una cama de monja. El sonido de su vieja máquina de escribir me inquietaba, pero no por el sonido. Era el reproche de su productividad sobrenatural. Mientras yo me sentaba en el piso de arriba meditando sobre la forma de un ensayo, o más a menudo, perdiéndome en otro libro que había encontrado en otra estantería, las páginas mecanografiadas se apilaban en su mesa en el piso de abajo: novela tras novela, Some can whistle, tap tap tap, The evening star, tap tap tap, Las calles de Laredo, tap tap tap, Duane’s depressed, tap tap tap. Tenía tantas historias. Además, disfrutaba con la compañía de sus personajes. Para parafrasear el guion por el que aceptó un Óscar en vaqueros, no sabía cómo dejarlos. A veces deshacíamos cajas juntos: recuerdo una larga noche excavando toda la biblioteca de Huntington Cairns, una tienda de caramelos para un humanista. Como cualquiera que aprecia la erótica de ojear, yo no podía resistirme. Una noche subí para tomar el aire, y encontré una estructura de madera que incluía los contenidos de Phoenix, una reputada y recientemente cerrada librería de poesía de Greenwich Village. Fue ahí donde descubrí muchos ejemplares de The platonic blow de W. H. Auden, publicada en 1965 (sin el permiso del poeta, supe más tarde) por The Fuck You Press, una obra que no conocía. La educación de un hombre nunca termina.

Cuando invitaban a Larry a una cena de gala en Georgetown o la Casa Blanca, volvía a Booked Up para escribir un relato hilarante de lo que había visto y oído, y por la mañana yo encontraba esos informes antropológicos enviados por fax a mi despacho en mi revista. (Esos eran los tiempos del papel satinado y la tinta que se desvanecía, y no tuve los reflejos de copiarlos.) Era el testigo más discreto y perspicaz que vivió nunca. Si Larry estaba taciturno, normalmente era porque tomaba notas. De la gente no se le escapaba nada, como muestran sus novelas. Tenía el apetito balzaquiano de los tipos y el temperamento. En los años en que fue presidente del pen –una comedia cultural de primer orden, aunque era diligente en sus tareas y le traían a menudo al Este– Larry me regalaba, normalmente en un restaurante francés de la misma calle, tomando su favorito Montratchet, sus impresiones de las solemnidades de Manhattan. (Parte de este delicioso material aparece en Literary life: a second memoir.) Siguieron las inanidades de Hollywood. Los asuntos de Washington raramente aparecían en nuestras conversaciones: la política solo le interesaba como otro espectáculo de la idiosincrasia humana. También meditamos sobre los devastadores efectos emocionales de una operación de corazón que tuvo unos años después de que nos hiciéramos amigos. Nunca escapó por completo a esa sombra.

Sin embargo, muchas comidas juntos eran también otra cosa, para mí: un largo curso sobre el Oeste de Estados Unidos. Larry era, de manera suprema, un hombre de su lugar. Era un erudito, su texto era la tierra y sus vicisitudes, su gente y sus cicatrices, que conocía con más autoridad que cualquier erudito que he conocido nunca ha conocido cualquier cosa. Admiraba a Larry por su inmersión: no solo es bueno venir de algún sitio, sino saber bien de dónde viene uno. En la tradición de escritores que son universales pero no cosmopolitas, el rincón del mundo de Larry bastaba para fascinarlo para siempre. Eso es evidente en sus libros: están llenos de detalles pero no están hechos de investigación, como tantas novelas estadounidenses. (Vivamente imaginadas, se suele decir que son esas novelas.) Gore Vidal dijo, sobre su novela Lincoln, que leía a historiadores por la noche y escribía el capítulo por la mañana. Larry no; llegaba plena y naturalmente preparado. La historia, la geografía, la mitología, los hechos: los dominaba todos. De sus temas era soberano. Eso lo liberaba para el juego imaginativo y la crítica social. Una vez escribió un librito titulado Walter Benjamin at the Dairy Queen donde más o menos se ponía de parte del Dairy Queen.

En una de nuestras cenas hablábamos de nativos americanos, y me introducía en las tribus del suroeste y me decía qué debía leer para aprender más, cuando llegó a la historia de un explorador estadounidense, creo que era Kit Carson, que tuvo una famosa pelea con un jefe indio. Según la leyenda, se encontraron en medio de un arroyo y lucharon mano a mano–

((En español en el original.

))

hasta que el héroe estadounidense derrotó a su oponente con un admirable espíritu de destino manifiesto. “Bueno, la verdad no es esa”, dijo Larry. “La verdad es que Carson esperó que llegara el indio y le disparó por la espalda.” Destino manifiesto, sin duda. Y luego añadió: “Que es exactamente lo que tenía que hacer.” Me quedé asombrado, por supuesto. Pero aprendí algunas cosas sobre mi amigo gracias a su observación lacónica y poco sentimental. No había nada triunfalista en su defensa de la emboscada de Carson. Larry era un hombre sin prejuicios, y su americanismo pegado a la tierra estaba completamente desprovisto de la fealdad que estropea la identidad estadounidense en sus zonas del país. Solo entendía que el mundo, y el Oeste, es áspero, y le gustaba que el explorador estadounidense conociera las reglas. Larry me enseñó una vez una vieja fotografía de las mujeres de su familia en Archer County unas generaciones atrás –creo que sale en uno de sus libros– porque quería que viese la factura que se había cobrado la vida en ese territorio despiadado sobre sus rostros y cuerpos. Tenía poca paciencia con la falta de realidad y mucha paciencia con la realidad.

Larry admiraba a mucha gente pero no idealizaba a nadie. Era el enemigo jurado del liberty valancismo: nunca publicaba la leyenda. En su escritura y su actitud era un desmitificador sin remordimientos. A menudo me recordaba una preciosa frase de Hawthorne: “Demos gracias a Dios por habernos dado a esos antepasados; y que cada generación sucesiva le agradezca, con no menos fervor, estar un paso más lejos de ellos con el paso del tiempo.” Sus ensayos críticos sobre Texas irritaban a muchos de sus lectores porque insistía en que el corazón palpitante del estado se encuentra en las ciudades. En la “conferencia” que me dio sobre Buffalo Bill y la transformación del viejo Oeste en entretenimiento, concluyó que “el viejo Oeste” solo existió unos veinte años, pero no escuché desengaño en su voz. Estaba predesengañado, que es lo que hacía que La última película fuera un gran filme y Una paloma solitaria un gran libro.

Archer City está a dos horas en coche al noroeste de Dallas. Es una pequeña localidad con una población pequeña, la capital del condado, un lugar donde se cruzan las carreteras, que no da ninguna sensación de futuro. Jesse James se escondió aquí. Cuando iba, era exactamente igual a como la había filmado Peter Bogdanovich. El cine era una ruina poética, como si se hubiera construido para ser disfrutada en el recuerdo y vista de verdad en el espejo retrovisor. El hospital que aparece en el filme se convirtió en Lonesome Dove Inn, donde disfruté de las comodidades de la suite Terms of Endearment.

((Lonesome dove (Una paloma solitaria) es una de las novelas de McMurtry, como Terms of endearment (La fuerza del cariño).

))

Larry había transformado cuatro grandes edificios del centro de la ciudad en cuatro grandes librerías. Book Town, lo llamaban. (Hace algunos años, cuando su salud empezaba a fallar, montó una gran fiesta y subastó tres tiendas y trescientos mil libros.) La tienda principal estaba en la calle del juzgado. Los objetos más raros estaban allí, así como memorabilia literaria. Desde una silla cómoda en una esquina de la sala delantera Larry saludaba a los visitantes –bibliófilos y comerciantes que buscaban viejos libros sobre Texas y escritores de todo el país que habían oído que era muy cool–. No había casi nada que hacer por la noche en Archer City. En el salón de la American Legion aprendí el pasodoble texano y recibí el regalo de los embriagados recuerdos de un desdentado viejo petrolero llamado Green. Cuando Larry tenía invitados, sin embargo, los aprovisionaba para las noches: dejaba las librerías abiertas. Así que si me fallaba el sueño, como ocurría a menudo, salía de la cama hacia las calles desiertas, donde la única actividad era la luz cambiante de los semáforos, y vagaba por la totalidad de nuestra civilización literaria hasta el alba. El insomnio nunca fue tan dulce. Mi única responsabilidad era apagar las luces. En mi camino hacia casa mi cabeza bullía con las recompensas del azar afortunado, con las frases inesperadas y las imágenes y hombres e ideas que había encontrado en el santuario nocturno que mi amigo había creado para gente como nosotros, pero sobre todo pensaba: amo a este hombre, que deja la luz encendida.

IV

La novena carta de Séneca a Lucilio trata la pérdida de un amigo. Empieza aclarando que su hostilidad hacia el emocionalismo no requiere la eliminación de la emoción. “Esta es la diferencia entre nosotros y aquellos: nuestro sabio supera sin duda toda molestia, pero la siente; el de aquellos ni siquiera la siente.” El sabio es severo, no grotesco. Pero incluso esta concesión a la fragilidad humana tiene límites: mientras que el sabio reconoce el sentimiento, porque los sentimientos son naturales y el estoico aspira a vivir de acuerdo a la naturaleza, Séneca aconseja a Lucilio que su ideal debería ser sin embargo “la mente invulnerable”. Esta insistencia en la invulnerabilidad debe haberse originado en una vulnerabilidad exagerada. Solo alguien que siente profundamente vería con tanta alarma la profundidad del sentimiento.

Pero el antídoto del corazón tierno no puede ser la dureza de corazón. Séneca compara la pérdida de un amigo con la pérdida de un miembro: es una amputación. Pero la comparación resulta sorprendentemente poco compasiva: está diseñada para minimizar la herida, no para magnificarla. Hay veces en que “la parte que le quede le satisfará y estará tan alegre con el cuerpo mutilado y amputado como lo estuvo con el cuerpo íntegro.” Sin duda habrá otras veces en que esté insatisfecho con su mutilación, pero el filósofo continúa con el mismo espíritu endurecedor. “El sabio se basta a sí mismo, no porque desee estar sin un amigo, sino porque puede estarlo. Y decir ‘puede’ significa que soporta haberlo perdido con ánimo sereno.” Sin duda ocurre que el hombre mutilado no tiene elección: utilizará el ojo bueno o la mano que le queda. (Si has visto un perro de tres patas disfrutando de una tarde en el parque, has visto ese ánimo sereno, y te habrá afectado su falta de reflexión.) Pero no te acerques al mutilado con consuelo, aconseja el estoico. Sería un error filosófico. En su versión, la muerte de un amigo no es una ocasión que requiera consuelo, porque la razón habrá obviado la necesidad.

El filósofo va más allá, hacia las zonas más lejanas del desapego donde el estoicismo se vuelve odioso. No se requerirá un consuelo por la pérdida de un amigo, añade Séneca, porque el sabio ha adquirido cierta eficiencia emocional. “Por supuesto nunca estará sin un amigo: tiene en su poder sustituirlo cuanto antes. De la misma manera que si Fidias perdiera una estatua al punto modelaría otra, así el sabio, experto en conseguir amistades, encontrará otro amigo en sustitución del que perdió.” Lo único que debe hacer es clicar a la derecha. En pasajes como este, la tradición consolatoria de los estoicos, a la que también contribuyó Séneca, empieza a parecer un poco falsa. La muerte de un amigo no es, de manera bastante obvia, la muerte de la amistad. Cuando mi amigo muere, yo no echo de menos la amistad, echo de menos a mi amigo. Todas las estatuas de Fidias podrían haber sido iguales, pero no hay dos individuos que sean el mismo. Y hasta Fidias podría haber visto que sus reproducciones no eran perfectas, y que no hay equivalentes exactos en los asuntos humanos. No se precisa un sabio para reconocer que no hay “sustitutos”. La cualidad única de lo que ha desaparecido, su maravillosa especificidad, es precisamente la fuente del dolor. Y la evitación del dolor, la tranquilidad mental que es el amo cada vez más desesperado de esos procedimientos, se alcanza a través de una noción superficial de la conmensurabilidad humana.

Como a James McMurtry, de Archer City y Austin, le gusta cantar: “No quiero otra copa, solo quiero la de antes otra vez.” Ahí está el problema de la tristeza. La conciencia general de nuestra mortalidad puede tener un valor limitado a la hora de convocar el coraje para afrontar las mortalidades individuales. La finitud humana es universal, pero Adam Zagajewski y Larry McMurtry eran particulares. Nadie como ellos volverá a vivir nunca. Por supuesto, no esperamos que nuestros amigos vivan para siempre, pero ese “estoicismo” es inútil cuando llega el día de la herida, porque nos importaba demasiado como para que nos importe poco, o nada, ahora. No hay beneficio en el intento del filósofo de la indiferencia que se esfuerza en defender el corazón con definiciones. Otro texto, entonces, el de Epicteto, que ofrezco en favor de la gente realmente existente cuyas especificidades lo refutan: “En el caso de todo lo atractivo o útil, a lo que tienes aprecio, recuerda decir qué tipo de cosa es, empezando con las cosas menores. Si le tienes aprecio a una jarra, di: ‘¡Le tengo aprecio a una jarra!’ Para que cuando se rompa no estés molesto. Si besas a tu hijo o a tu mujer, estás besando a un ser humano; que cuando eso muera no estés molesto.” ¡Eso! Pero ni siquiera dos jarras son idénticas, si las hicieron manos humanas, y si piensas que eran idénticas no tienes ojo para las jarras. El colapso de ese discernimiento no debería dignificarse como sabiduría. Las diferencias entre personas son lo que las atrae entre sí. Si existe algo como amor de la especie, no es el amor más elevado o el amor más arduo, o el amor que te hace sobrevivir a la noche.

“Cualquiera que se queja de que una persona ha muerto se queja de que esa persona era humana”, dice Séneca. Cree que los que están en duelo son tontos. Su abatimiento es un malentendido intelectual. “Nada es más estúpido que buscar una reputación de tristeza y dar la aprobación a las propias lágrimas.” ¿Necesitan aprobación las lágrimas? Desaprobarlas parece tan arrogante, tan frío. Si “los sabios también derraman lágrimas”, eso solo es porque “uno puede estar tranquilo y compuesto incluso en medio de las lágrimas”. Séneca no dice cómo. Pero ¿de verdad no hay nada peor que perder la compostura? Sin duda los racionalistas, o especialmente los racionalistas, pueden quebrarse, y ver cómo su punto de vista se somete a presión por la tremenda sinrazón de la experiencia. ¿Eran las lágrimas de Mill malas para él, o para la filosofía? La razón no ganará seguidores si intenta reclutarlos donde no corresponde. Habrá suficiente tiempo para el debate cuando se sequen las lágrimas. Como otros pensadores de otras tradiciones, Séneca advierte contra los excesos del dolor, pero su advertencia es hueca porque desprecia el dolor. Cree que es sobre todo una interpretación social: “La exhibición del dolor nos exige más que el propio dolor. Sin un espectador, el dolor termina.” Pero a menudo ocurre al revés: es cuando los demás se van, cuando los espectadores se marchan y se han ido los que daban consuelo, cuando empiezan los silenciosos estragos de la pena.

Y luego uno aprende, en su desolación, no los límites de la pena sino los límites del solaz. Si el consuelo es difícil, quizá es porque la consolación es imposible. Cuando una persona muere el mundo cambia, de una vez para siempre, para todos aquellos con quienes, de cerca o de lejos, vivía. El mundo es la gente con quien uno pasa por el mundo. La eficiencia emocional de los filósofos estoicos, que guarda similitudes con la eficiencia emocional de los poco filosóficos estadounidenses, mitiga la finalidad de lo que ha ocurrido. Las religiones buscan la misma evasión con sus fantasías de resurrección, pero la resurrección y las sustituciones son respuestas igualmente ultramundanas a la circunstancia en la que (como dice el Talmud) se ha perdido algo que no volverá a encontrarse. El exceso de duelo no es nuestro problema. Podemos contar de todos modos con el mundo para distraernos de ello. Pero quizá a lo máximo que podamos aspirar sean los respiros. No hay nada temporal en el luto: es una visión esencial de una característica esencial de la vida humana. Puesto que lo efímero es permanente, también lo es la pena. Podemos apartarla, podemos diversificarla con emociones más elevadas que nos garantizan ingredientes más ligeros, pero nunca está equivocada. La tristeza encaja con el sabio. Cualquier que haya amado alguna vez puede hablar a favor del desconsuelo. ~

________________________

Traducción del inglés de Daniel Gascón.

Publicado originalmente en Liberties.