para Raúl Herrera

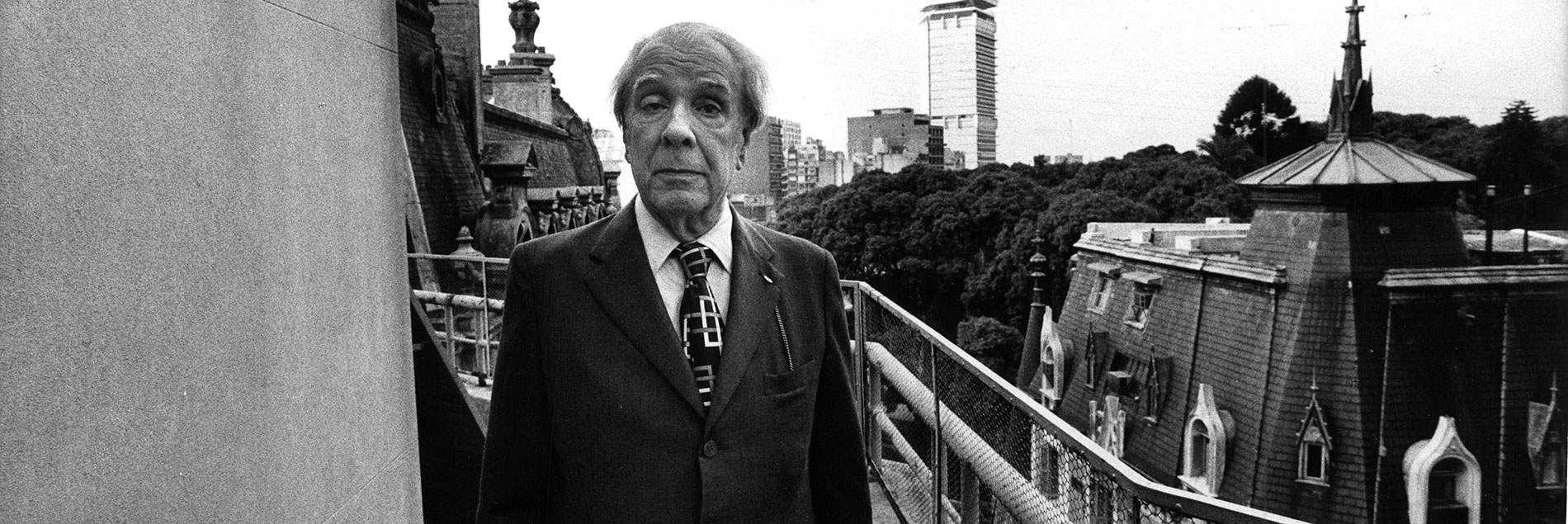

Uno de los rasgos más seductores de la obra de Jorge Luis Borges es la variedad enorme de temas que abarca, así como el entusiasmo por la literatura que se lee en muchas de sus páginas. En sus textos abundan títulos de libros, nombres de autores, valoración de los poemas, comentarios sobre sagas islandesas, el teatro isabelino, traducciones de la Ilíada.

Con frecuencia se reproducen los dos primeros versos de su poema “Un lector” como una declaración de principios: “Que otros se jacten de las páginas que han escrito; / a mí me enorgullecen las que he leído.” En el mismo poema habla, con la lacónica convicción que lo caracterizaba, sobre Virgilio y Snorri Sturluson.

Para mí, una de las mejores formas de estudiar la obra de Borges es leer a los autores que más frecuentaba y descubrir en ellos el posible origen de algún poema o cuento. Por pequeños que sean estos descubrimientos, son emocionantes y permiten vislumbrar la forma en la que Borges leía: cómo se apropiaba de ciertas palabras, situaciones, lugares y talantes para ampliarlos, darles nueva vida y dotarlos de un sello inconfundible.

Borges conocía de memoria a Rudyard Kipling. Es un autor al que menciona una y otra vez en los textos, en las entrevistas, en los poemas y, como queda consignado en el Borges de Bioy Casares, en incontables sobremesas. Lo admiraba y comprendía perfectamente sus defectos; la tendencia de Kipling, casi obligatoria en su época, a ornamentar en exceso algunos poemas y relatos, mientras que, en otros, manifestaba una intuición deslumbrante.

Borges, además, supo señalar el nacionalismo que entorpeció el pensamiento de Kipling, así como el racismo y la anacrónica misoginia que lastraba su escritura. Aun así, fue un lector atento y generoso que manifestaba con frecuencia su deuda con el autor de El libro de la selva.

En una conversación sostenida con Bioy Casares el 2 de agosto de 1967, después de leer los poemas “England’s answer” y “Harp song of the Dane women”, Borges le dice a Bioy: “Fijate: no hay arqueología, ni siquiera nombra a los Vikings. Qué diferencia con la reconstrucción de Salammbô, puramente retórica. […] Kipling recrea el estado de espíritu de gente desaparecida hace tanto… y fijate: los versos, las palabras compuestas, las rimas extrañas, parece Old Norse. Cuánta habilidad y sabiduría.” Bioy responde: “Y pensar que para todo el mundo Flaubert es tan superior.” Borges concluye: “Tal vez para el mismo Kipling.”

Creo que esta afinidad entre Borges y Kipling tiene su expresión más acabada en la forma en la que el argentino leyó y convirtió los cuentos y poemas del británico en escritura propia. Una relectura de Cuentos de la India, publicado en 1890, me sorprendió por la variedad de temas que Borges retomó casi directamente y metamorfoseó en narraciones de mayor densidad espiritual y poética. Las aventuras de Morrowbie Jukes se transformaron en los cimientos de “El inmortal”, así como la idea de la reencarnación o de la eternidad, que late y da fuerza a los risueños juegos de “La historia más bella del mundo”, se convierte en la obsesión febril que impulsa a Marco Flaminio Rufo, en el cuento de Borges, a cruzar las arenas en busca del río donde fluye el agua de la vida eterna.

En Cuentos de la India creí descubrir, como pequeñas chispas, algunos temas que luego brillarían en “La memoria de Shakespeare”, “El espejo de tinta” y, sobre todo, como he escrito renglones arriba, en “El inmortal”.

“La extraña cabalgata de Morrowbie Jukes” es la historia de un ingeniero civil que, debido a sus trabajos, pasa una temporada “entre Pakpattan y Mubarakpur”, una zona arenosa y yerma, donde lo acomete una fiebre. El protagonista ensilla su caballo y vaga en la noche hasta encontrar una aldea singular. El narrador ha escuchado la anécdota de labios del propio Jukes y no duda de su veracidad. En el primer párrafo cuenta que

Jukes fue a parar por puro azar a una aldea cuya existencia es perfectamente conocida, si bien es el único inglés que ha estado allí. Una institución similar solía prosperar en los alrededores de Calcuta, y se cuenta que si uno se interna en Bikanir, en el corazón del gran desierto de la India, se encontrará no una aldea, sino una ciudad donde los Muertos que no murieron, pero que ya no pueden vivir, han establecido su cuartel general.

No me asombró tanto la aparición en Borges de otra aldea donde se refugian “los muertos que no murieron, pero que ya no pueden vivir”, como la palabra Bikanir. En “El inmortal”, un hombre que quizás es Marco Flaminio Rufo o tal vez Joseph Cartaphilus escribe: “En Bikanir he profesado la astrología y también en Bohemia.” Luego comenta e introduce otro posible autor del texto: “En cuanto a la oración que recoge el nombre de Bikanir, se ve que la ha fabricado un hombre de letras, ganoso (como el autor del catálogo de las naves) de mostrar vocablos espléndidos.”

El hombre inmortal ha recorrido todo el mundo varias veces, con diversas apariencias y oficios y, al igual que Kipling, menciona Bikanir. Esa fue la pista que me llevó a comparar los dos cuentos y comprobar que Borges pertenece al grupo de los escritores que se nutren de todo aquello que aman y que lo mejoran sin traicionarlo.

Jukes, como Marco Flaminio Rufo, está en el desierto. Unos perros que aúllan le impiden dormir varias noches, la fiebre lo atosiga. Toma su caballo, Pornic, y se lanza a cabalgar en la noche, presa del delirio. Grita, se pone de pie sobre los estribos, se pierde y, colgado del cuello de su montura, llega a lo alto de una duna que se eleva sobre un precipicio arenoso. “Debajo, vi las aguas del Sutlej, brillando en el fondo, como una barra de plata.” En “El inmortal”, el tribuno Marco Flaminio Rufo sale de Tebas y cruza el desierto llevado por el deseo de encontrar la Ciudad de los Inmortales atravesada por el río que “purifica de la muerte a los hombres”. En el trayecto hay deserciones, el tribuno debe huir ante el motín con los pocos soldados leales que le quedan y más adelante los pierde en la noche. Afiebrado a causa de una herida de flecha, deja la elección del rumbo al caballo y al amanecer ve de lejos una ciudad.

Ambos protagonistas despiertan en el fondo de una especie de hondonada. Jukes tendido boca abajo sobre arena blanca, Marco Flaminio Rufo “tirado y maniatado en un oblongo nicho de piedra, no mayor que una sepultura común, excavado en el agrio declive de una montaña”. Ese nicho también aparece, con rasgos semejantes, en el lugar donde cayó Jukes:

En torno al fondo del cráter, a cosa de tres pies por encima del suelo propiamente dicho, se destacaban una serie de agujeros, ochenta y tres en total, de forma semicircular, ovoide, cuadrada y poligonal, cuyas aberturas medirían tres pies de diámetro. Un examen atento de cada agujero revelaba que su interior estaba cuidadosamente apuntalado con madera de deriva y bambúes, y que por encima de la abertura sobresalía un alero de madera, parecido a la visera de una gorra de jockey, de dos pies de longitud. No era visible ningún signo de vida en aquellos túneles, pero el más nauseabundo hedor impregnaba el anfiteatro entero… un hedor más insoportable que cualquier otro de los que me han deparado mis viajes por las aldeas indias.

En el cuento de Borges, el romano dice: “Un centenar de nichos irregulares, análogos al mío, surcaban la montaña y el valle. En la arena había pozos de poca hondura; de esos mezquinos agujeros (y de los nichos) emergían hombres de piel gris, de barba negligente, desnudos.”

Los habitantes del cráter donde cayó Jukes salen al escuchar un disparo,

sesenta y cinco seres humanos de sus madrigueras, que hasta ese momento yo había creído deshabitadas. Me encontré en medio de una muchedumbre de espectadores, unos cuarenta hombres, veinte mujeres y un niño que no podía tener más de cinco años. Estaban todos medio desnudos, cubiertos tan solo con una tela de color salmón que uno asocia inmediatamente a los mendigos hindúes, y, a primera vista, me dieron la impresión de ser una banda de infectos faquires.

Marco Flaminio Rufo, desesperado, se arrastra por la arena y hunde la cara en el río y sacia su sed. Jukes, por su parte, confiesa:

Me arrastré entre los juncos hasta la orilla del río, viéndome obligado a retroceder en cada ocasión, presa de un paroxismo de terror nervioso, a causa de la lluvia de balas que se hundían en la arena a mi alrededor –no quería enfrentarme a la muerte como un perro rabioso en medio de aquella horrible muchedumbre– y acabé cayendo, agotado y enloquecido, junto al brocal del pozo. Nadie prestó la más mínima atención a una exhibición que todavía me hace enrojecer cada vez que la recuerdo. Otros dos hombres pisaron mi cuerpo jadeante cuando se acercaron a sacar agua, pero, evidentemente, estaban acostumbrados a este tipo de incidentes y no creían que mereciera la pena desperdiciar el tiempo conmigo.

Tampoco a Marco Flaminio Rufo le hacen caso los habitantes de la Ciudad de los Inmortales. Indiferentes, no lo ayudan ni lo perjudican, aunque el tribuno les suplica que le den muerte.

Ambos personajes mendigan comida. Al principio el alimento les parece repugnante hasta que el hambre los obliga a comer. En el caso de Jukes, se trata de una corneja tomada de las manos de Gunga Dass, un antiguo oficial a quien el ingeniero reconoce a pesar de que este ha perdido todo rastro de su casta brahmín. Es él quien le explica a Jukes que la aldea donde están atrapados es el lugar intermedio. Allí llevan a quienes han padecido catalepsia y despiertan antes de ser quemados en el ghat.

1

Entonces, son conducidos al horrible cráter hasta su muerte, pues no están ya cabalmente vivos. Por otro lado, el tribuno de Borges debe robar o mendigar carne de culebra.

Varias imágenes del cuento de Kipling se repiten, ampliadas y reforzadas en “El inmortal”. Jukes y Marco Flaminio Rufo pudieron perderse en el desierto, febriles, a merced del caballo y la noche, pero el primero es un estólido ingeniero que enferma y que en el transcurso de su aventura “confirma” la barbarie de la India, mientras que el segundo busca, ni más ni menos, la inmortalidad.

La prosa de Kipling es eficaz, económica y llena de ironía. Jukes se burla de los ingleses, insulta a los indios, describe perfectamente el escenario de los peligros que corre y hasta se permite algunas observaciones de calado psicológico. Jukes no es Kim ni Mowgli; no hay en él rasgos que nos permitan adivinar un carácter complejo. Es la personificación del inglés que no duda, ni por un momento, de su superioridad.

Por otro lado, la prosa de Borges es, como sabe cualquiera que lo haya leído, un milagro de elegante concisión. “El inmortal” es una reflexión sobre el tiempo humano en contrapunto con el tiempo histórico y, a la vez, un recorrido por episodios que interesaban al autor. Alude, por ejemplo, a la batalla de Hastings de 1066. En el Borges de Bioy leemos que “la frase, la situación, el verso que más lo conmueve de toda la literatura es ‘los seis pies de tierra inglesa’”, un diálogo entre los dos reyes que se enfrentan, Tostig y Harold Godwinson, hermanos y enemigos en ese lugar. “El inmortal”, sumergido en las aguas del tiempo, ha olvidado en cuál de los dos ejércitos sirvió como soldado.

Así, “El inmortal” es una astilla brillante de “El Aleph”, que en sus breves páginas nos permite vislumbrar un universo entero. Ese universo es la mente de un lector excepcional que supo apropiarse de todo aquello que le era afín, de cualquier dato, personaje o verso que lo conmoviera o inquietara; que con un talento único pudo mezclar en un cuento a Kipling, a Homero, al autor anónimo de Las mil y una noches y a Snorri Sturluson. Borges. ~