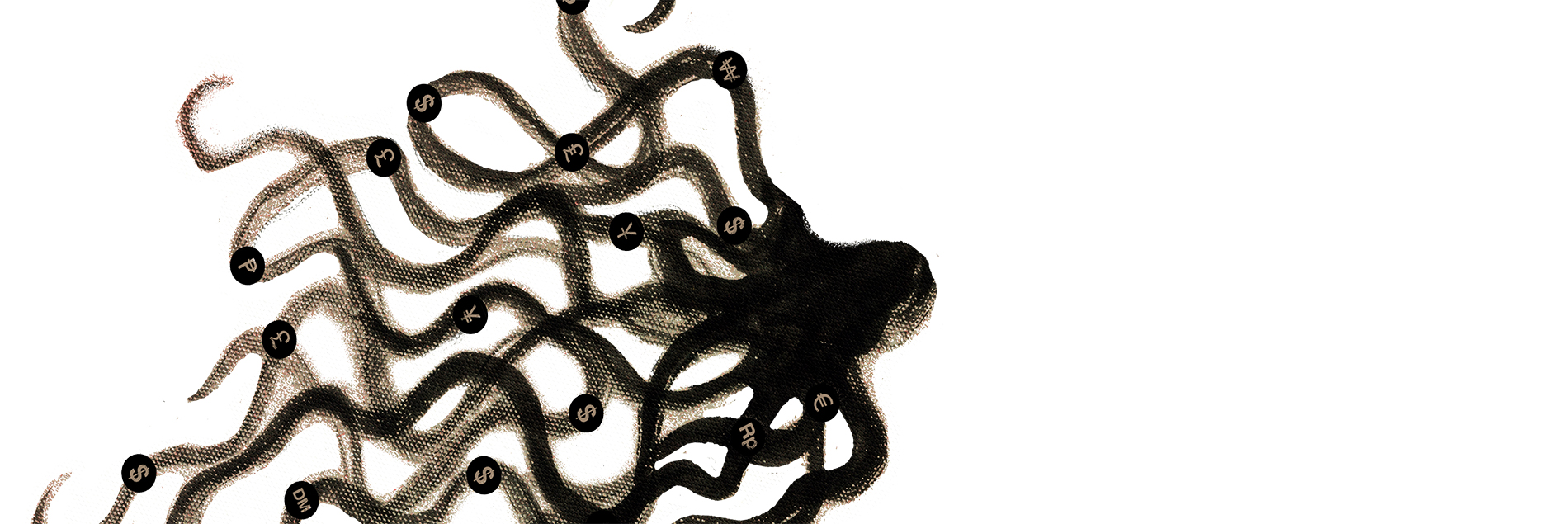

Cuando un programa informático produce los mismos efectos negativos de manera reiterada, suele llegarse a la conclusión de que estos no son errores, sino rasgos propios y premeditados del sistema (not a bug, but a feature). Es decir, no es que el sistema falle, es que está diseñado para producir ese resultado.

Esta es más o menos la crítica que los detractores del liberalismo hacen al sistema político y económico actual. A sus partidarios, nos parece que los evidentes problemas de pobreza, desigualdad, racismo, precariedad, machismo y exclusión son errores que se pueden tratar de solventar mediante los adecuados debates informados, la voluntad política de reforma y, en algunos casos, la ayuda de la innovación tecnológica. Un crítico del capitalismo, sin embargo, respondería que son rasgos propios del liberalismo que existen no porque este sea imperfecto y necesite mejorar, sino que son características inherentes al sistema y, en cierto sentido, necesarias para que este se mantenga en pie.

Hay argumentos de sobra para rebatir esta acusación y, al mismo tiempo, los liberales no podemos evitar la angustia que nos provoca. Es cierto que, a pesar del tremendo bache que la crisis financiera ha provocado en casi todos los países ricos, el liberalismo sigue cumpliendo, aunque sea de manera agregada, su promesa de progreso: la mayoría de los indicadores de bienestar humano ha subido paulatinamente en los últimos sesenta años, y aunque no hay unanimidad en esto, es posible que la salida de la crisis permita recuperar la tendencia ascendente en crecimiento, ingresos personales, niveles de alfabetización, disminución de la violencia y la desigualdad, esperanza de vida al nacer y acceso a la educación, la sanidad y el empleo. Este optimismo no es pensamiento mágico ni una predisposición del carácter a ver el lado bueno de las cosas: es un hecho que estos factores han mejorado y, pese a los importantes errores, es razonable pensar que pueden seguir haciéndolo aunque se produzcan periodos de estancamiento.

Al mismo tiempo, y de ahí la angustia, la crisis financiera ha hecho muy evidente a quienes defendemos con matices el régimen político actual que este tiene una cantidad de defectos asombrosa. A esa sensación se suma otra, de menor importancia pero relevante intelectualmente: nunca hemos prestado verdadera atención a los críticos del sistema. Solo hemos estado dispuestos a reconocer la magnitud del drama cuando han sido aquellos que percibimos como de nuestro bando quienes han denunciado en público el fracaso.

Michael Lewis, exbróker en Solomon Brothers y columnista de Bloomberg, el medio emblemático del capitalismo financiero estadounidense, publicó ya en 2010 La gran apuesta (Debate, 2013), un escalofriante recorrido por el sector de los derivados financieros y las hipotecas en Wall Street que provocó la caída de Lehman Brothers y desencadenó la Gran Recesión, y que hace que pensar hoy en “mercados autorregulados suene a chiste malo”. Muchos tal vez no nos paramos a pensar que la desigualdad era un problema –quizá el problema– de nuestro tiempo en los países ricos hasta que un economista ortodoxo como Thomas Piketty lo explicó en El capital en el siglo XXI(FCE, 2014). Martin Wolf, acaso el periodista económico más influyente del mundo y columnista del Financial Times, analizó en La gran crisis: cambios y consecuencias (Deusto, 2015) cómo y por qué la desregulación financiera y la globalización no han obtenido los resultados esperados y más bien han empeorado las expectativas vitales de mucha gente, generado desigualdad y, con ello, puesto en riesgo la democracia. The Economist, el medio liberal por excelencia, lleva años advirtiendo que la meritocracia está fallando y que el privilegio –centrado ahora en la capacidad de los ricos y los bien conectados para conseguir a sus hijos una educación de élite y los mejores trabajos– es una seria amenaza para el funcionamiento del ascensor social. Un año y medio antes de la llegada de Trump al poder, señalaba que “si los estadounidenses sospechan que las reglas son tramposas, podrían tener la tentación de votar por demagogos de derechas o de izquierdas”. No es seguro que haya una causalidad tan evidente, pero el hecho es que los votantes escogieron a un demagogo de derechas. ¿Era razonable su sospecha de que las reglas son tramposas? Cierta izquierda, aquella situada más allá de la socialdemocracia, lleva tiempo afirmándolo.

En resumen: resulta difícil saber el número de fallos que hacen que sea un fracaso. Es evidente que ni siquiera el liberalismo es perfecto, aunque hasta ahora sus resultados objetivos hayan sido los mejores y se podría pensar que, con el tiempo, cumplirá sus promesas. Sin embargo, en las sociedades occidentales el argumento que defiende que el régimen liberal está trabajando para integrar a cada vez más personas, si bien puede sostenerse de buena fe, parece cada vez más endeble, y además no es seguro que el problema sea exclusivamente económico.

Es probable que el liberalismo no se reformara a tiempo de impedir la gran crisis, o que durante esta ni siquiera intentara una salida más justa, por los mismos males que tarde o temprano afectan a todas las ideologías: el narcisismo y la complacencia. Al menos en sus interpretaciones más abiertas, el liberalismo ha pretendido ser lo menos ideológico posible para, a partir de unas bases morales claras pero genéricas y unas reglas institucionales relativamente aceptadas por todos, permitir dentro de sí cuantas más posiciones encontradas fuera posible. (Como se ve, entiendo el liberalismo en un sentido muy amplio, tanto que incluyo en él desde la socialdemocracia hasta la democracia cristiana, aunque para mí tenga unas connotaciones más progresistas y reformistas.) Pero esta apertura –o esta ilusión de apertura, dirían quienes lo consideran el “pensamiento único”– puede que haya perdido parte de la gran fertilidad ideológica con que se desarrolló en los países democráticos desde la Segunda Guerra Mundial. No es solo la percepción de que ya no volverá la osadía que dio pie a instituciones como el fmi, el Banco Mundial, la Unión Europea o el euro, sino que parece que ni siquiera queda la mínima iniciativa ni el capital político necesario para algo más modesto y urgente: reformar estas organizaciones. El problema no es la carencia de ideas, estas circulan ampliamente –periódicos, revistas, editoriales, think tanks, fundaciones, partidos y lobbies: suscríbanse a sus newsletters una vez y nunca más pensarán que existe escasez de pensamiento–, sino la falta de imaginación que hemos demostrado entre todos al creer que la democracia tal como la conocemos es el único sistema concebible, que la economía tal como estaba planteada en los países ricos nunca dañaría a la clase media y que, en última instancia, esa clase media rica garantizaría para siempre la estabilidad. Pensar otra cosa resultaba, simplemente, imposible para los liberales biempensantes.

Tal vez porque nos quedamos anclados en los años noventa, los más optimistas de esta clase de liberalismo abierto no hemos sabido sustituir el entusiasmo de entonces –hoy sabemos que desmesurado– por algo que no sea llevarnos las manos a la cabeza. Apenas disponemos de un recambio intelectual (aunque algo va tomando forma a partir de las críticas al liberalismo de liberales como los mencionados), y los lúgubres presagios del liberal más gruñón, John Gray, siempre fueron más acertados que los más inspiradores de Michael Ignatieff o Timothy Garton Ash. Por lo menos sabemos que en parte estábamos engañados por el lado más brillante de nuestra ideología. ¿Y ahora?

El liberalismo nació como consecuencia de la idea de progreso en su sentido moderno. Fue un descubrimiento complejo, la suma de la Revolución científica y el nuevo pensamiento político y económico surgido de la Ilustración, que acabó traduciéndose en la Revolución industrial, la Guerra y la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Revolución francesa, y se desarrolló de forma tortuosa a lo largo del siglo XIX. El núcleo de esa idea era profundamente optimista: que el ser humano podía deshacerse de las cadenas de la explotación, la anulación política y la miseria por medio de la razón, y que esta era capaz de crear instituciones adecuadas para hacer que los ciudadanos fueran libres y prósperos. En ese sentido, el liberalismo es una ideología confiada en el futuro (y que se abstrae muy bien de sus evidentes contradicciones). Si, pero solo si, hacemos lo correcto, nada hay que temer en el día de mañana. Lo correcto, para el liberalismo, ha sido la vieja fórmula de la separación de poderes, las elecciones libres, una suerte u otra de meritocracia, la libertad de prensa, una economía de mercado fuertemente corregida por la intervención estatal, el mandato del pluralismo y la tolerancia. Todos ellos son rasgos que se han ido depurando y que, como decía, tienen muchas interpretaciones a izquierda, centro y derecha, pero que básicamente hoy identificamos con las democracias. “Yes we can”, el lema de Obama en su campaña electoral de 2007, suponía en cierta manera una síntesis de este optimismo. Sí, podemos acabar con las desigualdades, el racismo, la injusticia y todos los obstáculos que impiden un progreso posible. Por supuesto, era en parte una receta de autoayuda, pero el liberalismo también ha necesitado eso con frecuencia.

Sin embargo, el liberalismo ha ido más allá de la mera creencia de que unas adecuadas reglas institucionales, que llevan implícitas determinadas reglas morales, desatarían el progreso. Algunas de sus expresiones, en particular las de carácter menos economicista que se produjeron tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, también vieron en su ideal de ordenación de la convivencia una herramienta para contener los peores instintos de la humanidad. Aunque el liberalismo haya sido el epítome del optimismo, también lo ha sido de la prudencia máxima. Pensadores como Isaiah Berlin o Raymond Aron atenuaron la euforia desatada e hicieron explícitos los límites del progreso y, sobre todo, los peligros que tiene toda ideología excesivamente confiada en su capacidad para traer a la tierra algo parecido al paraíso. Se puede afirmar que, cuando menos en esta versión y parafraseando a Judith Shklar, el liberalismo es una ideología surgida del miedo: el miedo al utopismo, a la intolerancia, a la ruina provocada por el delirio ideológico. Como explicó Berlin en su “Mensaje al siglo XXI”:

Debemos valorar y medir, negociar, hacer renuncias e impedir el aplastamiento de una forma de vida por parte de sus rivales. Sé perfectamente que esta no es una bandera bajo la que hombres y mujeres jóvenes idealistas y entusiastas deseen manifestarse: parece demasiado dócil, demasiado razonable, demasiado burguesa, no excita las emociones generosas. Pero deben creerme, no se puede tener todo lo que se desea: no solo en la práctica, tampoco en la teoría. La negación de esto, la búsqueda de un solo y omniabarcador ideal porque es el único y el únicamente verdadero para la humanidad, lleva invariablemente a la coerción.

Si sustituimos ahora a los jóvenes idealistas y entusiastas por los políticos y economistas idealistas y entusiastas que les asesoraban (y su idea de crecimiento) podríamos concluir que el liberalismo, en sus años triunfales de finales del siglo XX, no estuvo a la altura del consejo de Berlin. Como tantas ideologías, se dejó llevar por un exceso de confianza y optimismo. Y, si bien en los mejores casos se mantuvo dentro del Estado de derecho y de un bienintencionado esfuerzo por extender el bienestar a quienes estaban excluidos, en otros es evidente que sus motivaciones fueron la simple avaricia y el intento de agradar y favorecer a los poderosos. La ideología que en su propia definición colocaba en el centro de la arquitectura institucional y moral la existencia de límites y contrapesos que contuvieran las pasiones humanas y sus peores instintos incurrió en lo que pretendía evitar. Estaba pensado para contener la hibris, la soberbia, pero se dejó llevar por ella.

El pensamiento liberal debería regresar hoy a la contención, modular las tentaciones de cambiar por completo la sociedad mediante la retórica de la innovación y recalibrar la idea de que quien no está dispuesto a cambiar se condena al fracaso: es decir, tendría que ser un poco más conservador. Y además dejar durante un tiempo en un lugar secundario su razonable apuesta por la meritocracia y la competitividad, porque aunque ambas sean irrenunciables es necesario pensar en la inclusión: lo cual, en términos ideológicos tradicionales, es un viraje a la izquierda. Entiendo muchas de las críticas a los excesos del liberalismo hechas por liberales como los que he mencionado antes como una recomendación en esta línea (es una interpretación: ninguno de ellos dice esto de forma explícita). Quizá lo que necesitamos después de la crisis financiera es más un liberalismo destinado básicamente a contenernos, y no a prometernos un crecimiento infinito.

Para ello es preciso volver a ensanchar el ya amplio campo del liberalismo tanto hacia el conservadurismo como hacia el progresismo. En ambos lados del espectro hay ideas que podrían mejorar la salud y la eficiencia del gran centro y recordarnos que, de vez en cuando, por volver a la analogía informática, hay que escribir partes de código nuevo para solucionar problemas y que, cuando se den, sean ciertamente fallos, no rasgos. En el lado conservador, por ejemplo, deberíamos tener más en cuenta las ideas de Edmund Burke acerca del cambio: este es necesario y debe ser frecuente, pero gradual y siempre con la mirada puesta en las consecuencias negativas que, de forma inevitable, acarrea en partes importantes de la sociedad; en las últimas décadas, ciertamente, sobre los más desfavorecidos. En el lado progresista, quizá podríamos acercarnos incluso a una versión light de Herbert Marcuse: hay malestares en la sociedad que escapan a los índices económicos –aunque si estos son malos, los recrudecen– y que no podemos ocultar bajo nuestro entusiasmo por la tecnología o la velocidad.

Escribir sobre ideas políticas siempre es más fácil que llevarlas a la práctica. El liberalismo ha cumplido en parte su compromiso de progreso, y su gradualismo escéptico ha resultado ser una de las mejores herramientas intelectuales –o hasta morales– para alcanzar cotas de bienestar generalizadas e inclusivas. Pero la soberbia de pensar que este proceso era fácil y mecánico casi da al traste con él. Un poco más de pesimismo, en forma de cautela o de inclusión, quizá pueda devolverlo a sus mejores horas. ~

(Barcelona, 1977) es ensayista y columnista en El Confidencial. En 2018 publicó 1968. El nacimiento de un mundo nuevo (Debate).