En la película Broadcast news (James L. Brooks, 1987), William Hurt interpreta a un periodista muy telegénico pero sin demasiado talento. Un día, al entrevistar a la víctima de una violación, el periodista deja escapar unas lágrimas. Con ello no solo se gana la admiración de sus compañeros; también seduce por fin a la productora (Holly Hunter), que se lleva un gran disgusto cuando descubre que las lágrimas fueron un montaje a base de colirio. Pero el fraude de la película es otro: que las lágrimas auténticas se consideren una hazaña periodística.

Hace un año, el ensayista y crítico holandés Ian Buruma pasó a ser el nuevo director de The New York Review of Books tras la muerte de su veterano predecesor, Robert Silvers. Bajo su dirección, la revista dedicó su portada a temas que van de la crisis venezolana, las armas, el conflicto palestino, Trump o la homosexualidad en Turquía al cine, la ficción y el arte.

Su último número, titulado The fall of men, “La caída de los hombres”, incluye un relato personal escrito por el exlocutor canadiense Jian Ghomeshi, caído en desgracia en 2014 tras ser acusado por veinticuatro mujeres de acoso sexual y maltrato físico y verbal durante el sexo. Fue juzgado por cinco delitos y absuelto de cuatro. El quinto cargo fue retirado tras negociar con la denunciante, acogiéndose a lo que en la ley canadiense se denomina peace bond: un paquete de medidas para proteger a las posibles víctimas cuando “no se encuentran fundamentos razonables para creer que se haya cometido realmente un delito”, según la web del Departamento de Justicia de Canadá. En su artículo, Ghomeshi narra, desde su perspectiva, su muerte civil y reflexiona sobre el perdón, su abuso de poder, la cultura social masculina y el linchamiento digital.

El artículo provocó inmediatamente un escándalo (las polémicas son ya de otra época), lo que llevó a Isaac Chotiner, de Slate, a interrogar a Ian Buruma acerca de su decisión de publicarlo. Buruma explicó que su interés era abordar un ángulo, a su juicio borroso, del movimiento Me Too: durante cuánto tiempo, y en qué medida, debe un hombre absuelto por la justicia seguir arrastrando unas cadenas impuestas por millones de desconocidos. Qué distinciones se trazan y cómo se mide la proporcionalidad en esta suerte de justicia paralela.

Cinco días más tarde, Ian Buruma se vio obligado a dimitir, según sus breves declaraciones, ante las amenazas de boicot de las editoriales universitarias, que financian la revista, y la reacción en las redes sociales. También se reafirmó en su decisión. Y eliminó su cuenta de Twitter.

Las críticas a la decisión de Buruma se pueden dividir en cuatro categorías: a) le faltó verificar los hechos, b) le faltó sensibilidad, c) le faltó criterio editorial y d) le faltó ser mujer.

La verificación de los hechos

La principal premisa de la que parte Buruma para decidir publicar el artículo es que la justicia absolvió a Ghomeshi. Es un hecho establecido, verificado. Y a partir de ahí se empiezan a difuminar las cosas. Entre ellas, la plausible sospecha –que Buruma no hurta– de que la brutalidad sexual de Ghomeshi no fuese consentida y la certeza de que fue un capullo que “tal vez merezca el oprobio social”. Otra de las premisas es que, hasta la fecha, Ghomeshi no ha sido acusado de violación, como en el caso de Harvey Weinstein. Entre una violación y el sadismo sexual –de mutuo acuerdo– hay múltiples sombras: cincuenta, para ser exactos. No es una cuestión menor, aunque sí muy básica: si todo es violación, nada es violación.

El periodista Jesse Brown, que junto a Kevin Donovan destapó originalmente el caso de Ghomeshi en 2014 para el Toronto Star, publicó hace unos días una pieza titulada “Factchecking Jian Ghomeshi’s Comeback Attempt” que tuvo bastante repercusión por su supuesto carácter “demoledor”. Es natural que los periodistas quieran defender sus reportajes, pero como ocurre con algunos productos envasados como “gourmet”, el prestigio de la etiqueta factchecking eclipsó el contenido neto de la pieza y, sobre todo, desvirtuó los objetivos de Buruma.

Brown le reprocha a Buruma que haya publicado un testimonio simplista, sesgado y no sometido a un proceso de verificación. Pero el “demoledor” factchecking de Brown es decepcionante, y en algunos casos absurdo e incluso contraproducente. Por corregir un anacronismo, nos enteramos de que existen unas imágenes que probarían que la violencia durante el sexo fue, al menos en un caso, consentida. Cinco mujeres hablaron con Brown antes de hacerse público el caso –y no inspiradas por la tormenta mediática tras un solo caso, como insinúa Ghomeshi–. ¿Qué inspiró a esas cinco? ¿Y a las otras diecinueve? (Los hechos abarcan veinte años, según dice Brown más adelante: “los que tuvo para darse cuenta de que era un gilipollas”, otro fact, aunque sí admite que el gilipollas pudiera darse cuenta de repente, como dice). A veces presenta como desmentidos lo que son confirmaciones: “[Que fuese absuelto de todos los cargos] Es falso: como él mismo dice en la siguiente frase, negoció una de las acusaciones”; “Aun así, sí es posible que Ghomeshi no fuese consciente de estas quejas, como afirma”, etc. Hace preguntas retóricas (“¿Qué tipo de cosas le gustaban en la cama?”) que Ghomeshi ya responde en otras partes del texto (morder, tirar del pelo), sin omitir la acusación más grave: la asfixia no consentida.

El relato personal de Ghomeshi sí es a veces sesgado, simplista, egocéntrico y deja fuera datos importantes (no es lo mismo un año de buena conducta que una orden de alejamiento). No obstante, también omite datos a su favor. ¿Por qué lo absolvieron? Los jueces consideraron que los testimonios de las víctimas no eran fiables, aunque compartieran rasgos entre sí. La sentencia señala, por ejemplo, que es extraño enviarle flores a un hombre que ha intentado asfixiarte contra tu voluntad. Quizá sea extraño, aunque ni mucho menos imposible.

Pero sin el código penal en la mano, ¿quién dicta, y por qué, un destierro profesional y la duración de una condena? ¿Quién decide quién tiene derecho a la presunción de inocencia y la defensa propia? ¿Debe dirimirse todo en un concurso de decibelios? “La respuesta del mercado fue contundente”, escribió Sam Wilkinson en la web Ordinary Times, refiriéndose a las supuestas fugas de suscriptores de la New York Review of Books. El mercado reaccionó con una ovación cerrada a Louis C. K. cuando reapareció por sorpresa en un escenario el pasado agosto. “Los clubs de la comedia están listos para el regreso de Louis C. K.”, decía un titular del New York Times, y añadía: “¿Y los demás?”. El mercado nunca son los otros.

Si de verificar testimonios personales se trata, ¿qué hacer con la carta de Dylan Farrow, y con Nicholas Kristof, que la publicó en el New York Times, entonces dirigido por Jill Abramson?

La sensibilidad

“Sobre la naturaleza exacta de su conducta –cuánto consentimiento hubo– no tengo ni idea, ni es realmente lo que me importa.” Esta es probablemente la frase más condenatoria de Buruma en su entrevista con Chotiner. Aunque es entendible su tosquedad: ya había explicado varias veces por qué y para qué publicó la historia. Tal vez Chotiner buscaba una disculpa de Buruma o una abierta apología de Ghomeshi. En su lugar se encontró con una especie casi en extinción: la autoridad editorial. Más que frivolidad, que Buruma defendiera con firmeza –y después hastío– su decisión sugiere precisamente que no fue tomada a la ligera.

Damon Linker, en The Week, apuntó que lo que agravó su situación fue que no exhibiera su “rabia y su indignación” por los actos de Ghomeshi. Jia Tolentino reprochaba a los editores, en un artículo sobre “las leyes físicas del patriarcado” en The New Yorker, que no pidiesen a este tipo de sujetos que se disculpen con las víctimas, un raro concepto de periodismo multitarea. En esta creciente tendencia catequista del periodismo, no basta con rezar: te tienen que ver en misa de doce.

Por último, resulta llamativa la crueldad, a veces sutil pero espeluznante, en algunos artículos que acusan a Buruma de ser insensible. “No he leído sus inquietantes memorias [de Buruma] sobre su depravada juventud en Japón, lo que podría explicar algunas cosas” (Heather Mallickstar, The Star); “Me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que Buruma escriba sobre su propia caída en desgracia, y quién le proporcionará la plataforma para hacerlo. […] ¿Cuánto durará su caída y cómo será de mullida cuando por fin llegue al suelo?” (Esther Wang, Jezebel.com). También es sintomático el lenguaje empleado (“pretende reaparecer”, “tramas”) para describir los intentos de los acusados –no condenados– de rehacer mínimamente sus vidas.

El criterio editorial

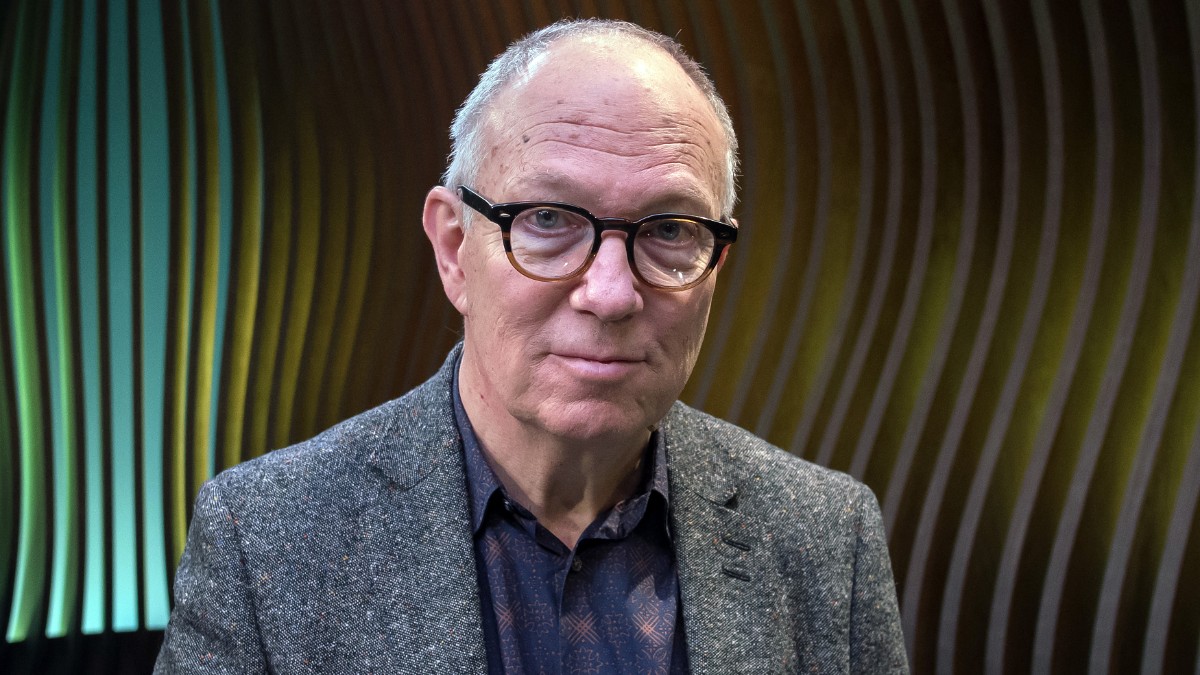

Ian Buruma es un intelectual de sesenta y seis años, experto en Asia, que ha colaborado en medios e instituciones culturales de todo el mundo. Imparte una asignatura llamada “Democracia, Derechos Humanos y Periodismo” en el Bard College. Recibió el premio Erasmus por su “importante contribución a la cultura, la sociedad y las ciencias sociales en Europa”, además de otros reconocimientos por sus ensayos. Ha publicado aproximadamente una treintena de libros sobre Asia, la guerra, la religión y la libertad. Uno de sus libros más célebres es Asesinato en Ámsterdam, sobre las tensiones entre el islam y el laicismo en los Países Bajos y el asesinato de Theo Van Gogh.

Ian Buruma es un editor que asume que sus lectores son personas adultas capaces de hacer una lectura crítica de un texto y sacar sus propias conclusiones. Aunque lo haya escrito un predador sexual. Le han recriminado también la baja calidad de la prosa de Ghomeshi. Sería interesante preguntarles a estos críticos, sin ánimo de ofuscarlos, si habría que publicar un artículo de Josef Fritzl, el criminal de Amstetten, por sus cualidades literarias.

Meghan O’Rourke, en The Atlantic, y otros, han afirmado que es “falso pretender” que la decisión de Buruma de publicar el artículo haya aportado nada útil al debate. Creo que sí hay algunas cuestiones en el texto –y subtexto– de Ghomeshi que vale la pena considerar.

“Mi nombre, al menos en Canadá, se convirtió en una metonimia que abarcaba desde el privilegio masculino a la necesidad del proceso debido.” El periodismo activista es muy selectivo al fijar cuáles son “los grandes temas de nuestro tiempo” y cuándo es lícito cargarlos metonímicamente sobre los hombros de un drama particular. Jill Filipovic escribió en CNN: “Por qué la revista New York accedió a publicar esa pieza de periodismo antiético y cutre [se refería a la entrevista a Soon-Yi Previn, la mujer de Woody Allen] es una pregunta sin resolver. Aquí la revista tuvo la oportunidad de explorar con honestidad una compleja […] serie de relaciones, tropiezos y dinámicas de poder y género que guardan una profunda relación con el punto de inflexión en que se encuentra la sociedad estadounidense en 2018.”

Dice Ghomeshi: “No puedo simplemente mudarme a otra ciudad y empezar de nuevo con un seudónimo. Compito constantemente con una versión villana de mí online. Este es el poder de la humillación masiva contemporánea.” ¿Qué hace el cuarto poder frente a este poder? “Durante semanas fui utilizado como clickbait y el pan del día para ciertos reporteros que sacaban cualquier historia en cuyo titular pudieran incluir mi nombre. […] Un escritor comparó mi educación con la del asesino condenado Paul Bernardo.” El problema no es nuevo, pero sí su naturaleza exponencial.

Y tal vez algunos críticos –hombres– puedan tomar nota de este aviso a navegantes: “La imagen requerida a un locutor público de izquierdas puede ser tediosamente correcta. Llevaba los lazos correctos, usaba los hashtags correctos, llevé a los invitados correctos, […] Fui a las manifestaciones y hablé en fiestas para recaudar fondos. Nunca se me ocurrió que yo pudiese ser uno de los malos”, dice Ghomeshi.

En las críticas se insiste mucho en que el Me Too es “uno de los grandes temas de nuestro tiempo” (lo es), pero a la vez se quejan de que es un debate esquinado sobre el que no se hacen preguntas difíciles. Si es “de nuestro tiempo” no es solo por los progresos alcanzados por las mujeres y su desafío a las viejas dinámicas patriarcales, que no son de este año: también porque ahora se está afrontando el debate y se están haciendo preguntas difíciles para culminar ese progreso. Pero no son las únicas: en una sociedad libre también hay espacio para otras.

Ser mujer

Se ha sugerido que el sucesor de Buruma sea una mujer. (Según la organización VIDA, solo el 23,3% de los artículos publicados por la revista en 2017 fueron escritos por mujeres.) Buruma no es un ningún misógino, y varias mujeres editoras se han encontrado con el mismo problema, que no es el objeto de este artículo.

Dicen que no es un problema de libertad de expresión –quienes lo dicen suelen referirse a la suya–, y que por supuesto se aceptan matices sobre las consecuencias del movimiento Me Too. Meghan O’Rourke, en The Atlantic: “Podría haberle pedido a una serie de escritores o pensadores más sofisticados –quizá incluso a una mujer– que escribiera un ensayo investigado más a fondo sobre las ‘indeseables consecuencias’ del movimiento #MeToo.”

Que se lo digan a Katie Roiphe.

Cuando se abre un tema de debate, y en especial uno que afecta al sufrimiento de tantísimas personas, te expones a las críticas. Y así debe ser. Pero últimamente, el debate es aplastado por las llamadas, más o menos disfrazadas, al boicot o la censura. La reacción que provocó la entrevista a Buruma no hizo más que confirmar la pertinencia de las preguntas que planteó mediante la publicación del relato de Ghomeshi.

Soy optimista y creo que el proceso civilizatorio de internet seguirá su curso: empiezan a estar mal vistos los saqueos con las leyes sobre propiedad intelectual y las nuevas plataformas, y también espero que algún día imperen los valores del Estado de derecho en la red y se condenen todos los linchamientos masivos.

Quizá habría que empezar por dejar de bombardear las instituciones. No es la libertad de expresión de Steve Bannon. No es la libertad de expresión de Jian Ghomeshi. Tienen infinidad de plataformas para expresarse.

Es la libertad de expresión de The New Yorker y de The New York Review of Books. Es algo que entendió muy bien Zanny Minton Beddoes, la directora de The Economist. Y el ya defenestrado Ian Buruma.

(Madrid, 1978) es diseñadora y traductora.