Joseph Conrad

Narrativa breve completa

Traducción de Carmen M. Cáceres y Andrés Barba

Madrid, Sexto Piso, 2015, 1544 pp.

La publicación de toda su narrativa breve por Sexto Piso confirma que Conrad, como muchos otros autores de novelas largas, era por naturaleza autor de novelas breves. En eso, como en su intento de ser inglés a pesar de todo, se parece a Henry James. Las novelas largas de ambos, majestuosas y magistrales algunas, parecen muchas veces obras alargadas, rellenadas para cumplir la obligación del tomo innegable, del volumen que cubre el espacio majestuoso de los novelistas que la gente que no lee novelas toma en serio. Son también la prueba viva de su decisión de vivir de la literatura y solo de la literatura, entregando a los folletines más y más capítulos de historias que habrían encontrado quizás su forma más madura en las cien o ciento cincuenta páginas de sus mejores obras.

En las novelas breves el esplendor de la anécdota, la intensidad de quienes la cuentan y la peculiaridad del punto de vista no se dejan distraer por nada ni nadie. Eso es particularmente cierto en Joseph Conrad, a quien le gustaba la idea de que sus novelas fuesen contadas por un testigo semipresencial, un narrador que interrumpe al narrador principal, contando lo que a él le contaron, o lo que vio solo en parte, dejando al narrador principal, que es también un auditor, el trabajo de rellenar las partes que faltan. Un recurso que pareció nuevo cuando se publicó, quizás justamente porque era arcaico, nacido directamente de Chaucer y Boccaccio o Cervantes y Quevedo entre nosotros. Una forma antigua de contar que sin embargo solo cuenta historias nuevas, que suceden en el presente o en el pasado cercano.

Pienso en que quizás fue lo que me chocó la primera vez que intenté leer a Conrad. Los temas (la lealtad, el coraje, el terrorismo, el totalitarismo, el colonialismo), las intuiciones, las preocupaciones eran plenamente contemporáneas, pero algo en la forma de escribir venía de otra edad, de otro mundo. Las descripciones no eran ilustrativas sino poéticas. Los diálogos caían en una marea de adjetivos que describían un rayo de sol, una tempestad o un pantano perdido de Malasia. Era fácil olvidar quién estaba diciendo qué, e imposible seguir el ritmo de las escenas que se alargan con detalles y más detalles, personajes secundarios que toman la delantera de la escena y cuentan su historia sin que nadie se lo pida, hasta convertir el relato en un puzzle de relatos e impresiones, de sensaciones y frases perfectas que no tienen problema en enredar u olvidar la trama que se supone la engarza.

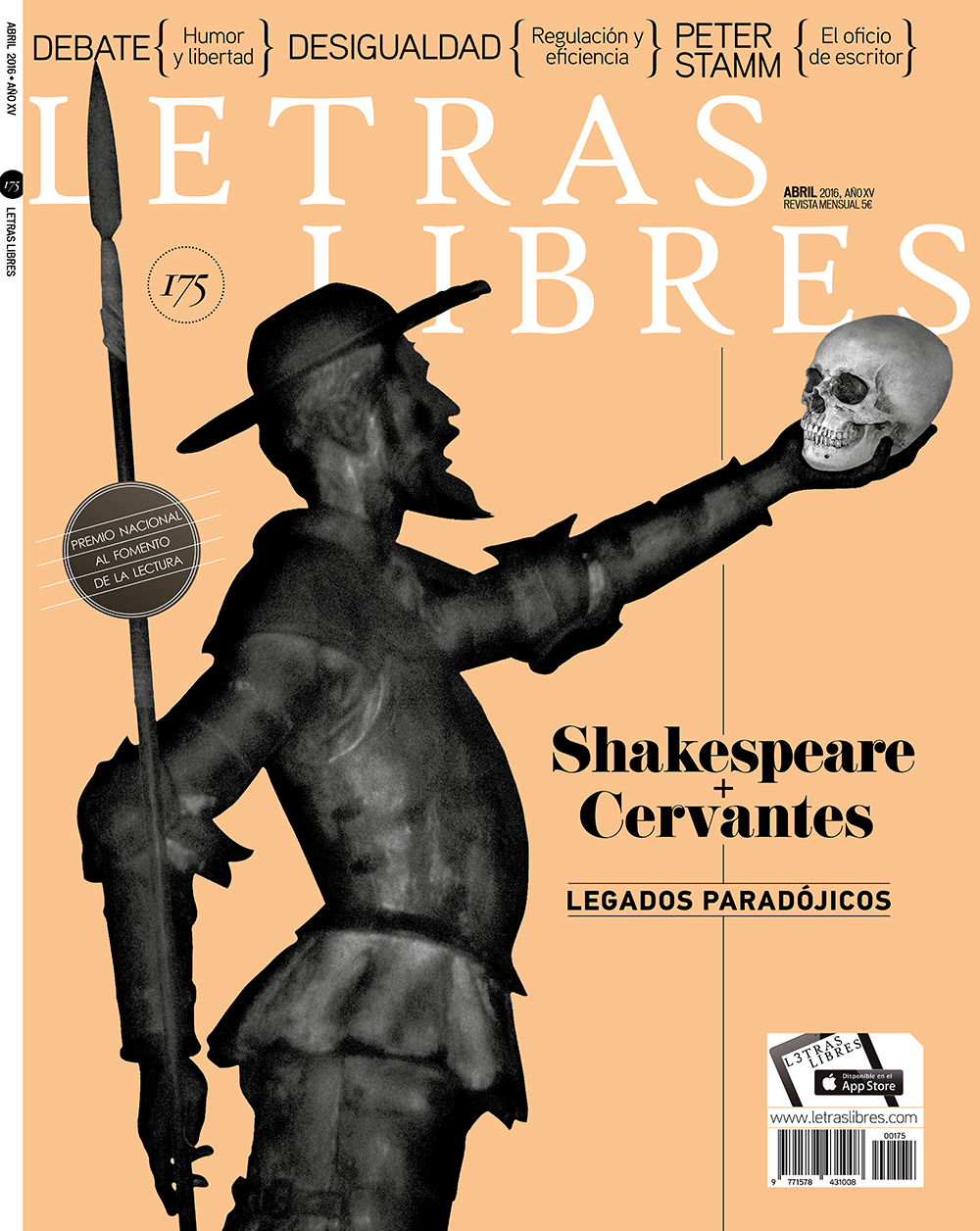

Los personajes de Conrad son gente que trabaja, que suda, que usa sus manos, que vive de su sudor, pero su forma de hablar es siempre compleja y ligeramente artificiosa. Viven en la frontera del imperio victoriano, lo conocen, denuncian y celebran como nadie, y sin embargo lo hacen de una forma fatalmente barroca. La crítica suele atribuir este estilo extraño, esa forma propia e inesperada de escribir, al hecho de que el inglés fue para Conrad una lengua tardía que hablaba con un fuerte acento. Se suele emparejar en esto con Nabokov, cuyo inglés es también una lengua en que se regodea, en que se refocila en matices, adverbios y juegos de palabras, como no lo haría ningún anglosajón consciente de que el inglés es un idioma comercial, un idioma en el que se habla de cosas y no de ideas. Aunque en ambos casos el idioma es quizás símbolo de otra distancia, de otra extranjería y extrañeza. Conrad aprendió inglés leyendo teatro y poesía isabelina. Un inglés, el de Shakespeare, Marlowe y Ben Jonson, que le resultaba en toda su vetusta complejidad cercano porque hablaba mejor que cualquier novela victoriana del mundo del que venía: noble pobre de un país que otros imperios se repartían a su antojo. Las traiciones, los suicidios, las conspiraciones, los locos y los bufones del teatro isabelino eran su casa, eran su pasado, esa era, fatalmente, su manera de entender el mundo. En la decisión de convertirse en marinero y viajar sin destino claro por lugares remotos debió pesar también la sensación de que ahí y solo ahí sobrevivían intactas las jerarquías, las debilidades, las fuerzas, la nobleza y la felonía del teatro de Shakespeare.

Los que creen que las lenguas son portadoras de algún espíritu usan el caso de Conrad para confirmar sus esotéricas teorías. El inglés de Conrad debería su extrañeza a que está habitado por el espíritu del polaco. Pero leyendo sus cuentos y novelas cortas es fácil percibir que la gracia de Conrad no es meramente verbal, sino que contagia también la construcción de sus personajes y tramas. Su inglés, por más reciente que sea, es variado y dúctil. Es capaz de cambiar de estilo cuando su historia lo requiere. Sus narradores no son siempre el barroco y lúgubre Marlowe, sino también doctores de campo, coleccionistas de antigüedades o capitanes retirados. Conrad no se siente extranjero en el inglés, lenguaje del que adquirió todos los tonos y posibilidades, sino en Inglaterra, el país que adoptó quizás justamente porque quería ver en él ante todo un puerto en que recalaban naves y locos. Una gran ciudad laberíntica y extraña donde nadie puede del todo ejercer de hombre, donde todos están obligados a dejar parte del cuerpo y del alma en el intento de preservar su dignidad.

Su extrañeza no es solo geográfica sino temporal. Era un hombre que venía de lejos, pero también es un hombre que venía de antes. Cuando relata la huida de las tropas napoleónicas de Rusia, o el duelo entre los oficiales franceses, o el miedo de un invencible guerrero malayo, se siente en su espacio y su mundo. Algo parecido ocurre con los hindúes, los africanos que escriben en inglés. Algo parecido ocurre con los latinoamericanos que escribimos en castellano. No venimos solo de otra parte sino de otro tiempo. Un lugar más antiguo y más moderno que la España metropolitana. Cuando Borges decía que nos separaba de España el mismo idioma, se refería quizás a eso. Palabra por palabra nos entendemos, pero el peso de cada palabra, el pasado que estas palabras llevan consigo, la tradición en que se insertan son distintas. Distinta entre países y continentes, pero también entre clases sociales, familias, individuos. La elección del inglés en el caso de Conrad parece tener que ver justamente con la facilidad con que este adquiere los tonos y las tradiciones donde sus barcos atracan, sin cambiar nada en el fondo. Conrad, víctima de todas las revoluciones, se refugió donde concebía que la revolución era imposible y donde la evolución había empezado a ser más que una teoría.

La palabra casa puede traducirse en inglés por la palabra house. Pero la misma palabra casa entre dos que hablan castellano puede significar dos cosas diametralmente distintas. La democracia inglesa, por ejemplo, era para Conrad, que había visto a su padre luchar contra la opresión rusa, otra que para sus vecinos que no habían conocido otro sistema que aquel. Su obra es un parlamento donde cada cual se sienta a contar su historia. No se abstiene el narrador de juzgar, su ironía deja a la mayor parte de sus personajes en la más despiadada desnudez, pero no deja a nadie sin explicarse, sin derecho a un alegato, sin un momento de gloria, de luz, de inolvidable grandeza, incluso en su pequeñez.

Los dementes anarquistas que circulan por algunos de sus cuentos y novelas no buscan siquiera tener la razón, porque tienen algo mejor que eso, el instinto perfectamente polaco de Conrad para captar la belleza misma de morir y matar por pura estupidez. Conrad, como sus maestros isabelinos, coleccionaba deformidades, incluida la deformidad del heroísmo, la generosidad, la entrega. ¿Qué convirtió a Kurt en el monstruo de El corazón de las tinieblas? ¿Qué sabemos de lo que realmente sintió Amy Foster, la mujer que casi salva a un náufrago? ¿Nos interesaría el relato del anarquista resignado a su condena en los alrededores de Cayena si el capitán no se demorara páginas en describir su silencio? Capitanes que esperan el mañana, rebeldes que se resignan, duelos que se posponen para repetirse una y otra vez, Conrad mira a los hombres como mira a los tifones, la selva, o la malaria, o el absolutismo ruso, como fuerzas irrebatibles, como resultados inevitables de fuerzas secretas. Sus personajes no tienen psicología, sino destinos. Son ancestrales arcanos de la tribu. No pueden, no quieren cambiar el mundo, no pueden evitar sin embargo estrellarse muchas veces contra él. Lo hacen sin una queja, sin un ruego, como si su sola redención fuese la de convertir su destino en una obra de arte, en algo que se puede contar, mirar, admirar o detestar.

Joseph Conrad venía de un mundo donde el honor era algo palpable y la muerte algo que no debía asustar a nadie. El ajuste, la contorsión, la dificultad y la maravilla de su estilo no se basan en la pérdida del polaco natal por el inglés de adopción, sino en la traducción de problemas y personajes contemporáneos al mundo moral y mental del barroco, el último gran momento de la cultura polaco (antes del romanticismo del que es la vez hijo, víctima y juez). Conrad no escribe, traduce al idioma democrático y burgués una visión feudal del mundo, en que los hombres son acosados por demonios interiores y exteriores y donde es aún un arte contar historias para ilustrar cuál es la frontera entre el valor y el miedo, cuando la juventud se vuelve madurez.

Elias Canetti decía que la novela era siempre la historia de una metamorfosis. Las novelas de Conrad, pero aún más sus perfectas novelas breves, y sus no menos perfectos cuentos, se basan en negar y al mismo tiempo afirmar ese principio. Sus personajes, azotados por el viento, la desgracia, las transformaciones crecientes de un capitalismo en plena expansión, afirman como pueden que son siempre iguales a sí mismos. Viven en países que no son los suyos y viajan a lejanos puertos de los que no recogen más que enfermedades. Son seres de su tiempo, trabajan (cosa rara en los personajes de las novelas de la época), producen, sus historias salen en el periódico, pero, como le ocurría a Conrad, la persistencia de sus obsesiones, la arquitectura de sus destinos, es antigua como la piedra y refinada como los campanarios de Cracovia, la última ciudad polaca (en ese entonces austríaca) en que vivió antes de tentar su suerte en Marsella y convertirse en marinero. ~