Es fama que la ciudad de México no se distingue de otras grandes metrópolis. A la manera de Nueva York, Londres y Tokio, la urbe más poblada del planeta también cuenta con un recinto que da cuenta de los orígenes y desarrollo histórico del cuerpo policiaco encargado de mantener el orden público de este monstruoso laberinto. Me refiero al Museo del Policía, ubicado en las calles de Revillagigedo y Victoria, en una especie de orilla del Centro Histórico en la que todavía sobrevive una zona de viejos y estrafalarios comercios donde aún se consiguen sin problema lo mismo repuestos de aspas para lavadoras que el diminuto resorte que hace funcionar el termostato del bóiler. La que fuera durante decenios la vi Inspección de Policía aloja ahora al insigne Museo del Policía. Se trata de un edificio porfiriano inaugurado en 1908 y diseñado por Federico Mariscal, encargado, entre otros, de la terminación del Palacio de Bellas Artes, del Departamento del Distrito Federal y de uno de los antros más temibles y cavernosos de la ciudad: el Registro Público de la Propiedad. En otras palabras, uno más de esos arquitectos que deben su fama y fortuna a un esmerado y puntual conocimiento del lugar que ocupa el tráfico de influencias en la tenebrosa cultura política que, hasta la fecha, rige el tema de la proyección y contratación de obra pública en la ciudad de México.

Como muchos habitantes de la ciudad, yo desconocía la existencia del Museo del Policía, hasta que una mañana de domingo emprendí uno de esos recorridos en bicicleta gracias a los cuales uno, víctima de su propia inocencia, cree que ensanchará su acervo cultural al tiempo que logrará prolongar la existencia mediante el sano y continuo pedaleo entre los tesoros arquitectónicos y urbanísticos ocultos entre céntricas calles e insospechados pasajes, la mayoría de las veces de apariencia siniestra y amenazante. Algo tienen los domingos que desinhiben al miedoso de toda la semana y lo convierten, con un buen desayuno, en un aventurero súbito, en el más temerario de los ciclistas todoterreno.

Paseo dominical y museo de la policía: todo fue descender de la bicicleta, bendecirla mediante candado de titanio y decir vamos a ver de qué va eso. Por primera vez en meses, volví a creer en la dicha de los encuentros azarosos que, se supone, prometen las grandes urbes: la sola mención de la antigua vi Inspección de la policía es en sí misma historia de la buena. Fue precisamente a la viInspección donde se condujo a Ramón Mercader luego de aplicarle a Trotski su célebre pamba china con piolet; fue ahí mismo donde, especula Leonardo Padura en su novelaEl hombre que amaba a los perros, Mercader conoció el infierno durante “los intensos meses en que lo retuvieron en las celdas blindadas de la 6ta. delegación. Sometido a interrogatorios interminables, golpizas, bofetadas y puntapiés cotidianos”. Cuál sería mi sorpresa al ingresar al Museo del Policía en busca de la historia de la corporación y descubrir que el plato principal era una exposición de asesinos seriales. La única historia existente de la policía se halla confinada a un cuartucho lateral que supuse una antigua oficina o separo y que consiste en una docena de reproducciones fotográficas de pésima calidad montadas en unos apolillados caballetes de madera a punto de desintegrarse. No hay fichas ni fechas que expliquen, refieran o contextualicen las imágenes en donde aparecen, por ejemplo, los que uno supone fueron los primeros cacos que presenciaron el paso de un siglo a otro, o una borrosa columna de oficiales en pleno trance de acometer algún tipo de acrobacia a bordo de las que, uno también supone, habrán sido las primeras motocicletas de la corporación. En ninguna parte se entera el visitante de hechos históricos que podrían ser considerados al menos tan importantes como las fotografías que muestran a un par de uniformados parados en una esquina, inexpresivos, como mirando hacia la nada, en realidad haciendo absolutamente nada.

No me refiero a pedanterías de especialistas o académicos, sino a datos básicos –sobre todo tratándose de un museo: cosas de todos los días, por ejemplo que la primera y más perdurable modificación a la forma en que estaba organizada la corporación desde tiempos del Segundo Imperio ocurrió el 23 de mayo de 1878, de manera coincidente con la consolidación del poder porfiriano; así como la subsecuente creación del denominado Resguardo Municipal, cuerpo policiaco a cuyo cargo exclusivo quedaba la vigilancia de la ciudad, separándolo así de otros servicios como la compañía de gendarmes y los bomberos. Ni hablar siquiera de la historia paralela que cuentan, a la manera de incómodos fantasmas salidos de las tinieblas del pasado, los periódicos de la época. Llegados a este punto, traer de vuelta la manida frase acerca del extravío cósmico que se cierne sobre los pueblos que no pueden recordar su pasado y que por ello se condenan a repetirlo, resulta una broma casi macabra. Dos botones de muestra con los que me topé entre los polvosos anaqueles de la hemeroteca: al abordar la mentada reforma de 1878, El Monitor Republicano cuestionaba los supuestos avances hechos entre los miembros de la policía capitalina, a quienes –alegaba un editorialista– no se les veía nunca en su puesto, “antes se lograba ver a uno que otro o se alcanzaba a escuchar el ronquido de los que dormían, ahora ni eso”. Por su parte, además de cuestionar la nula eficacia de los uniformados a la hora de perseguir y atrapar a los amigos de lo ajeno, en su edición del 13 de agosto de 1879 el diario Siglo xix denunciaba el imperio de la más absoluta impunidad criminal gracias a que los jurados, haciendo gala de su inquebrantable honestidad, alegremente regresaban a los delincuentes a la calle en cuestión de horas.

Sin más remedio que otorgarle otra vez la maldita razón a Santayana y darle recio a aquello de ignorar el pasado para repetirlo hasta el fin de los tiempos, me animo por fin a ver la exposición de asesinos seriales. El pago de sesenta pesitos y el franqueo de una cortinilla mugrosa son requisitos suficientes para ingresar a la exposición de marras. Una vez adentro del recinto museístico –es día de asueto: sobra decir que impera un potente hedor a humanidad– unos jóvenes muy amables, de melena y greñas rizadas, reciben al visitante y en el acto hacen entrega de una guía auditiva compuesta de un transmisor inalámbrico y unos audífonos que también funcionan como recolectores de cerilla ajena. Me llama la atención que los susodichos jóvenes no sean cadetes de la Academia de Policía haciendo trabajo forzosamente voluntario, pero me abstengo de hacer preguntas mientras recibo mi audioguía –la cual por cierto no funciona o no logro hacer funcionar.

La exposición de asesinos seriales es, en esencia, un montón de predecible y polvorienta chatarra. Por ahí, medio perdido en la penumbra, un maniquí burdamente disfrazado del Vampiro de Brooklyn, Albert Fish, el supuesto creador del asesinato serial como unas de las bellas artes en Estados Unidos. En otra esquina se halla un destartalado tapanco que simula la casa de Ed Gein –modelo parcial de “Buffalo Bill”, el demente al que la agente especial Starling se encarga de dar caza en The silence of the lambs– y del que cuelgan vaginas de caucho y retazos cosidos de dizque piel humana. En el lado opuesto de la sala, se arremolinan al menos treinta espectadores frente a la representación de la cocina del célebre descuartizador de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Como puedo, me abro paso entre el la multitud, pasmada frente a un refrigerador de la misma marca que tenía mi abuela en su casa, chorreante de sangre y vísceras. Hago un poco más de presión sobre la valla humana y descubro, colocado sobre un taburete, un plato desechable en el que está colocado un inverosímil y velludo pene. El silencio es inusual, casi inquietante; lo puedo percibir porque mi audioguía, creo que ya lo dije, no funciona. Nada de expresiones ni manifestaciones gozosamente populares del tipo: “ay, mana, ya vistes qué fea tiene su mirada el mono ese”, o “ira, Pepe, se parece a tu pito: igual de feo”, o “ay no manches, pinches gringos sí están relocos”, etcétera. Me doy cuenta entonces del prodigio ante el que me hallo: por primera vez en mi vida estoy compartiendo el mismo espacio con otros doscientos mexicanos que guardan un absoluto y sepulcral silencio. Ni siquiera en la Basílica. No busco otra explicación que el escabroso relato que se escucha a través de las audioguías y el impacto visual que le provoca a la silenciosa muchedumbre tanta genitalia expuesta.

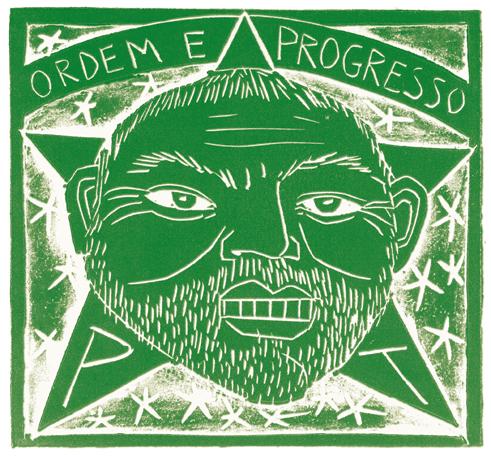

Como un simple visitante del Museo del Policía y desconocedor absoluto del popularísimo tema de los asesinos seriales, me sorprende que, después del más gráfico –aunque chafa, eso es innegable– despliegue de las capacidades depredadoras y sádicas del ser humano, la historia de nuestros propios carniceros se limite a una serie de figuras y fechas plasmadas sobre un tablón a punto de desmoronarse. Los usual suspects: el Goyo Cárdenas, las Poquianchis, la Mataviejitas y un tal Francisco Guerrero alias el Chalequero. Pienso en las ausencias obvias: desde los asesinos de mujeres en Ciudad Juárez, los sicarios de la Línea, los Zetas y la Familia hasta el humilde y descerebrado Pozolero; es decir, el pasado inmediato, nuestra historia criminal en curso, la misma que comprende al menos los últimos quince años y en la que, dice en algún lado Carlos Monsiváis, “desparece la singularidad de los asesinatos y de los asesinos, y la masificación del delito es, también, la deshumanización masiva”.

Pero vayamos más lejos –o más cerca si se quiere– en el asunto. En el país donde ochenteras figuras de pacotilla como Caro Quintero y Don Neto lograron convertirse en exitosos criminales gracias a su colusión con las autoridades, la idea misma de un Museo del Policíaimplicaría poner en evidencia, exhibir, vaya, a las propias organizaciones encargadas de la seguridad pública. ¿Dónde quedarían por ejemplo los miembros del batallón Olimpia, o los integrantes de la Brigada Jaguar, perpetradores de los salvajes crímenes del Río Tula bajo el mando de Francisco Sahagún Baca y Arturo Durazo Moreno? ¿Acaso no califican de serial killers dignos de ser incluidos en nuestra historia patria de asesinos seriales? ¿Qué lugar van a ocupar, una vez que concluya el sexenio, los responsables de la guerra contra el narco?

Casi al llegar a la salida de la exposición, hay una mampara que muestra la conocida fotografía de Charles Manson que algunos emos y darketos portan en sus playeras como un estrafalario icono, así como una tosca representación del Carnicero de Rostov encerrado tras las rejas que, por un momento, me recuerda a los maniquíes vestidos de toreros expuestos en las tétricas vitrinas de La Faena, una conocida cantina del Centro Histórico a la cual me dirigiré como alma en espanto que lleva el viento en cuanto logre salir de aquí. ~

(Montreal, 1970) es escritor y periodista. En 2010 publicó 'Robinson ante el abismo: recuento de islas' (DGE Equilibrista/UNAM). 'Noviembre' (Ditoria, 2011) es su libro más reciente.