Al poeta norteamericano John Ashbery le parece extraño que le hayan otorgado premios como el Pulitzer o el National Book Award. No se considera un autor cuya obra merezca ser laureada con otro premio diferente al de ser leído. A sus ochenta años de edad, el rumbo de su vida le parece poco interesante. Prefiere su poesía. Quizá su vida hecha poesía. Cuando Deborah Solomon le preguntó en el New York Times acerca de sus libros, Ashbery le respondió: “Si hubiera escrito más, ¿alguien los habría leído? ¿Los lee alguien ahora? Hay demasiada poesía y no quiero escribirla.” La posteridad puede encargarse. Acaso desempolve los manuscritos secretos y sorprenda a sus lectores. Más aún cuando el vértigo de la ansiedad, en términos contemporáneos, favorece a la poesía –al menos en Estados Unidos, donde se registra una alza en ventas. Según Ashbery, brinda un consuelo que no toma mucho tiempo.

Una extraña dignidad en esta época. Más aún cuando Banksy, el humorista o, según el carácter conservador de quien lo diga, el terrorista británico del arte, invirtiendo el lema de Andy Warhol –En el futuro todos seremos famosos por quince minutos–, asegura: “En el futuro todos seremos anónimos por quince minutos.” Es posible: ¿existe el anonimato en internet? Nadie quiere padecerlo. De hecho, es posible colgar en una página virtual, aparte de fotografías, infidencias o mensajes lanzados al océano de las computadoras, textos que de otra manera serían olvidados. Sus autores, como criaturas tecnológicas de Frankenstein, se reproducen de manera asombrosa. Para beneficiar al ego literario hay empresas capaces de garantizar buenos tirajes, con una excelente calidad editorial, distribución asegurada y descuentos por pago anticipado a sus miembros –siempre y cuando sean ellos los que financien la edición.

Kafka, que pidió quemar todo lo que había escrito sin importarle el más allá de sus ficciones, nos permite suponer qué habría sido de Gregorio Samsa a la sombra de la celebridad. Atrapado por la fama, el párrafo inicial de La metamorfosis podría ser: “Al despertar una mañana, tras un sueño intranquilo, el escritor desconocido se encontró en su cama convertido en un monstruoso autor de éxito.”

No en vano, la excepción ante la norma puede inquietar y prestarse a bromas. ¿Por qué razón, si no es por su apatía ante la exhibición de sí mismo, Thomas Pynchon tendría que aparecer en un capítulo de Los Simpson? Con su rostro cubierto por una bolsa de papel, perforada con dos agujeros para los ojos, el Pynchon ficticio no desmiente al Pynchon real. Su máscara, y el desconcierto que experimenta ante las caricaturas que lo rodean, nos recuerdan que no es más, pero tampoco menos, que un autor de novelas ambiciosas cuya escritura demanda tiempo, tiempo que no puede desperdiciar con los accidentes de la publicidad. Las preguntas del enigma nos siguen cautivando: ¿quién es Pynchon y por qué se oculta de esa manera? ¿Quizá su truco es hacerse todavía más explícito cuando se muestra, valga la paradoja, de manera invisible? ¿Cuál es el hombre detrás del nombre? Las respuestas no interesan tanto como el misterio. Y, en parte, se resuelve leyendo sus novelas.

Tres tipos de escritores, en tres circunstancias distintas, son recurrentes: los que se ocultan tras su obra –o que quisieron ocultarse tras su obra, como decía Milan Kundera de Flaubert, Nabokov y Faulkner–; los que fueron descubiertos tardíamente –gracias a la terquedad de la madre de John Kennedy Toole, desolada por el suicidio de su hijo, el profesor Walker Percy leyó La conjura de los necios y la convirtió en una novela de culto–, y los escritores que hacen parte de la norma –aquellas figuras supuestamente agobiadas por los periodistas y por su forma de robarles el tiempo necesario para dedicarse a la ficción, considerada la mejor de las realidades posibles.

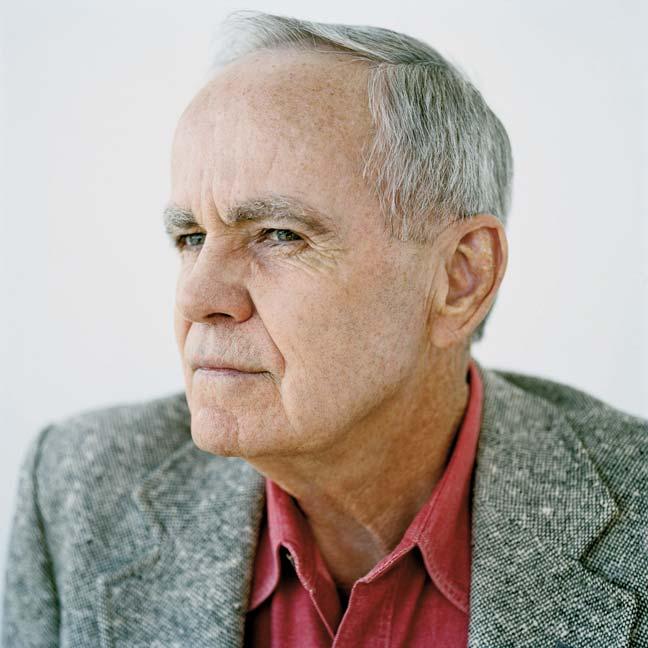

El talento y su evidencia, que situaron en el mapa literario al escritor norteamericano Cormac McCarthy, demuestran por qué razón ciertos autores defienden la soledad del oficio vs. las lentejuelas que brillan un instante y no mejoran una obra –al contrario: la obsesión con ser noticia permanente impulsa a publicar, como se pueda, cualquier texto surgido al ritmo de la vanidad.

Cuando terminó su primera novela, The Orchard Keeper (1965), McCarthy la envió a Random House. Albert Erskine, el último editor de William Faulkner, supo entonces que tenía entre sus manos a un escritor de su estirpe. Las ventas no fueron tumultuosas pero al libro lo privilegiaba una calidad notable. De hecho, Erskine persistió, evitando que su instinto literario quedara doblegado como el de tantos editores rutinarios, sin sentido del riesgo, manipulados por la voluntad y los criterios que caracterizan a los ejecutivos en el departamento comercial.

Mientras tanto, McCarthy continuó escribiendo. Su credo: expresar en cada libro las tensiones entre la vida y la muerte. Para hacerlo con la energía y el tiempo necesarios, concede una entrevista cada diez años. Además, distrae el culto a su figura con charlas que le puedan resultar mucho más interesantes. “¿Conoce las serpientes cascabel del Mojave?”, le preguntó a Richard Woodward del New York Times en una entrevista que tuvieron a principios de los años noventa. Woodward, que sabía de la destreza de McCarthy para alzar un velo sobre sí mismo, aceptó el reto y logró escribir un texto que combina la semblanza de una obra con algunos de los rasgos que definen y explican la soledad de su autor.

Se trata de otro Gran Muro del Silencio, como llamó Ron Rosenbaum en la revista Esquire (junio 6, 1997) a la arquitectura, ética y física, que levantó a su alrededor el escritor norteamericano J.D. Salinger. Para explicar su actitud, Rosenbaum recordó a otros autores fatigados por la cultura de la celebridad: los que escriben pero no publican (Salinger); los que publican pero no aparecen (Pynchon); los que publican bajo un seudónimo para evitar la publicidad (William Wharton) y los que publican pero no se autopublicitan (Don DeLillo).

Con su artículo, “The Man in the Glass House”, Rosenbaum quería celebrar la autorización que Salinger dio a la editorial Orchises Press de Alexandria (Virginia) para reeditar el último de sus cuentos, publicado en el New Yorker a mediados de 1965: “Hapworth 16, 1924”. También deseaba aventurarse, como tantos lectores afectados por el Síndrome Salinger, hacia el paisaje de Cornish, el pueblo de New Hampshire donde vive el fantasma, para que la suerte lo llevara hasta su casa y, quizás, a la furtiva aparición del mito.

Aun así, ¿qué importancia habría tenido cruzar el Gran Muro del Silencio? ¿Darle un rostro envejecido al autor de Franny and Zooey? ¿Descubrir al ermitaño que se apartó del mundo desde hace ya cuatro décadas? En el lado opuesto al de Salinger, nos preguntamos: ¿cuál es la fuerza que conduce la vanidad de un autor? ¿Su afán por alcanzar la fama? ¿Se publica para ser reconocido o el hecho de ser reconocido es el que permite publicar?

A los ochenta años de edad, Virginia Hamilton Adair empezó a considerar la idea de presentarle a un editor su primer libro de poemas. Gracias a su amigo Robert Mezey, la escritora neoyorquina tuvo el tiempo y la serenidad suficientes para hacerlo: había criado a su familia, su esposo había muerto y el estímulo de Mezey fue inspirador para ella. A pesar de la ceguera, emprendió un camino en el que muchos no se hubieran arriesgado, menos en un momento en que la fatiga y la desesperanza son ya comunes. Su devoción por la escritura como un oficio realizado de manera íntima, sin procurar el reconocimiento, se tradujo a lo largo de los años en la armonía de Hamilton Adair consigo misma y en la idea, señalada por Mezey, “de que la poesía es algo esencial para su vida y no tiene nada que ver con las ambiciones mundanas o la celebridad”. Ants on the Melon (1996), Beliefs & Blasphemies (1998) y Living on Fire (2000) son el resultado de su soledad en el camino y de su interés por dialogar con sus lectores, en el tiempo y la memoria.

“¡Quiero estar sola!”: lo dijo Greta Garbo con su voz de humo y lo repitieron, a su manera, los autores que la comprendieron. No es gratuito que Rubem Fonseca, alérgico a las entrevistas y, en lo posible, a las fotografías, sea considerado la Greta Garbo de la literatura brasileña.

¿Y B. Traven o Hal Croves o Traven Torsvan o Ret Marut o Charles Trefny, como se encargó de confundir el escritor agazapado tras sus múltiples seudónimos a los cazadores de noticias? Su arte fue la ambigüedad. Aparte de su nombre, no se sabe con certeza si era norteamericano, alemán o austriaco; si se dedicaba todo el tiempo a escribir o era un fotógrafo, un marinero o un aventurero con talento literario; si era un grupo de escritores mexicanos, dirigidos por su primera traductora, Esperanza López Mateos, que firmaba las obras de un autor, tal vez, imaginario.

Traven –o como se llamara– propiciaba equívocos a la menor provocación. Después de que el reportero y escritor Luis Spota lo persiguiera por Acapulco con una cámara fotográfica, tan pronto como se publicaron las imágenes en la revista Mañana, sus editores recibieron una carta, firmada por Hal Croves, asegurando que él era en realidad el hombre de las fotografías y no Traven. Algo semejante a lo que sucedió en la revista Life de marzo de 1948, en la que se publicó otra carta, firmada por Traven, en la que negaba ser Hal Croves. El juego de los espejismos continuó: el ciudadano mexicano Traven Torsvan viaja a la República Federal Alemana en 1959, haciéndose pasar como representante de B. Traven para negociar con la ufa la adaptación cinematográfica de una de sus novelas. “Un hombre que siendo uno, fue siendo otro al paso del tiempo”, escribió Luis Suárez en el prólogo a las obras escogidas de Traven publicadas por Aguilar en 1969. Alguien capaz de llevar a extremos insospechados su cautela frente al mundo, desvirtuando a todos los que aseguraban haberlo conocido, se transformó de esta manera en otro personaje de ficción.

El lugar común del escritor que se defiende asegurando que no puede agregar en una entrevista nada distinto a lo que ya está en sus libros, se revela con singular eficacia cuando muere y su obra permanece. Quizá Emily Dickinson no creyó del todo en sí misma. Al menos no tanto como creía en la calidad de sus panes de jengibre. Aun así, no abandonó en ningún momento la escritura. Guardó esmeradamente sus 1,775 poemas en su casa de Amherst (Massachusetts). El tiempo rescató sus líneas y les brindó una justa recompensa. La fama y su carácter veleidoso fueron reducidos a su mínima expresión.

“No depende del Pájaro/ Que canta igual, sin ser oído,/ Como ante una Multitud–/ El Hábito del Oído/ Atribuye a lo que escucha/ Su belleza o su insignificancia”, escribió Miss Dickinson. Tenía razón. ~