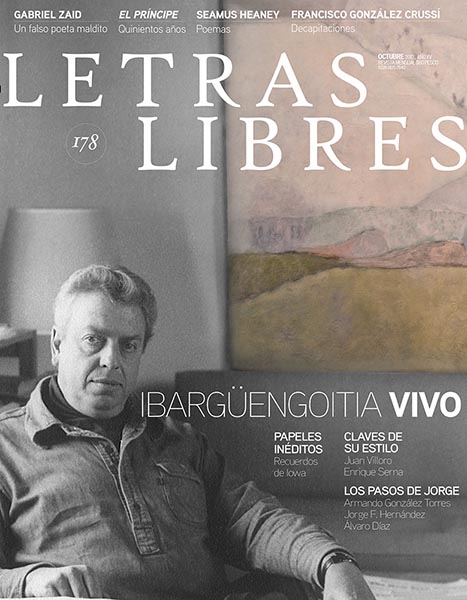

Nada de lo que he emprendido tuvo comienzo más desalentador. Zimmermann, el de la embajada, dijo la primera vez que hablamos que se me pagarían “35 o 40” dólares diarios, la segunda que “30 o 35”, y, cuando fui a su oficina y lo obligué a buscar en el Libro de Becas los términos de la mía, encontramos un párrafo que decía que el Departamento de Estado se comprometía a entregarme 3,000 dólares por cien días y, a cambio, yo me comprometía a quedarme en los Estados Unidos ciento treinta días.

–Los otros treinta –dijo Zimmermann, cerrando el libro, antes de que yo tuviera tiempo de leer la letra chica– te los pagará la Universidad al mismo precio.

Cuando vio la cara que puse, me dijo:

–Ten fe.

No la tuve, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás.

Había otras inquietudes.

Por ejemplo, Iowa City no aparece en tres de los cuatro mapas que consultamos. En el cuarto es un puntito en el suroeste de Cedar Rapids, a unos seiscientos kilómetros de Chicago. Nadie supo decirnos si Iowa es o no estado seco. (En ratos de pesimismo, mi mujer y yo imaginábamos viajes en Greyhound para hacer contrabando de whisky.) Las mujeres de los escritores no habían sido tomadas en consideración: si asistían, no se pagaban sus pasajes ni se les daba viáticos o dinero extra para manutención; si no asistían, no se les mandaba dinero a sus casas. Por último, las descripciones de la región que nos hicieron en México los que la conocían –o pretendían conocerla– fueron, entre otras: “las nubes grises pasan muy bajas, casi rozando las milpas”, “en el invierno hace un frío de la canica”, “una fábrica de fertilizantes apesta el aire de la ciudad”, “todos los que viven allí son mormones”, etc.

La comunicación que recibí de los Engle1 es un documento redactado con torpeza admirable: “Alojamiento: aunque los departamentos Mayflower no han sido del gusto de algunos, todos los participantes se alojan en los Mayflower…”, “debido a que en Iowa City hay escasez de vivienda, solo los escritores casados tendrán derecho a alquilar un departamento completo; los solteros compartirán el suyo con otro escritor invitado…”, “los participantes no tienen tarea académica, ni compromiso de dar clases, ni derecho de recibirlas, ni obtienen título al final del periodo. Pueden dedicarse a escribir sus obras o emplear el tiempo como se les antoje. Sin embargo, tienen obligación de asistir a las conferencias que den los demás participantes y de dar una ellos mismos…”, etc.

Cuando terminamos de leer la carta, le dije a mi mujer:

–Si vemos que la cosa es horrible, renuncio a la beca y nos vamos a Europa.

Al llegar a Chicago tuvimos una pequeña tragedia: el funcionario de migración que nos atendió –una mujer sudorosa– decidió que mi esposa no podía cruzar la frontera con la visa de turista que llevaba sino que necesitaba otra, especial –que por supuesto no se podía obtener allí mismo–, en la que se especificara que iba a ser mantenida por un becario. Nos remitió a un pasillo del aeropuerto que es como la “tierra de nadie” en donde tuvimos que esperar una hora a que el funcionario que debería examinar el problema y resolver nuestra suerte –otra mujer sudorosa– terminara de revisar el equipaje de otra sospechosa –una mexicana que viajaba con tres niños y una maleta repleta de ropa sucia–. Al final Joy fue admitida en los Estados Unidos, pero adquirió una fobia antiyanqui que duró varios días.

…

Los cielos de Iowa tienen características que no he visto en otra parte. Son anchos, por no haber montañas en mil kilómetros a la redonda, pero, por estar a tres horas en jet del mar más cercano, los aviones que los surcan silenciosamente alcanzan a verse con precisión, diminutos, dejando una estela que tarda mucho tiempo en borrarse. Esta bóveda transparente, azul pálido, produce en el observador el convencimiento, correcto, de que el paisaje que contempla es parte de un país muy vasto.

En vez de la planicie tediosa que mi mujer y yo esperábamos, por habérnosla así descrito varios que pretendían conocer la región, encontramos en Iowa una superficie ondulada, cuyas colinas me recuerdan aquellas con las que soñaba el misionero de “Rain”,2 que a su vez recordaban al narrador, al autor y a mí también los pechos de una mujer.

Desde la ventana se ve la curva amplia de la carretera, el prado con árboles que hizo exclamar a Nozli –una turca– “¡esto es como Hyde Park!”, el meandro del río, los campos municipales para picnics, que están en la ribera opuesta, y a lo lejos, sobre una colina arbolada, una dependencia de la Universidad que parece casa de millonarios.

Llegamos el primero de septiembre, al final de uno de los veranos más secos que recuerdan los que viven en la región. El primer sábado hicimos una visita al margen del río. Encontramos una vereda que cortaba en dos un matorral de flores blancas. Vimos una muchacha gorda que tenía en brazos un conejo monstruoso –ambos nos miraron inexpresivamente–. Había abejas y otros insectos robustos y atléticos. Hacía calor. En el río había barcas con gente pescando. Un perro se echó al agua, nadó unos metros y al llegar al centro del río alcanzó fondo y se paró. Después regresó a la orilla. Tomamos varias fotografías. Al cabo de un cuarto de hora de contemplar la escena idílica, emprendimos otra vez la marcha. En los cuatro meses que pasamos en Iowa no regresamos al margen del río.