En este periodo […] de naufragio y ruina, la única fuerza que puede salvar, curar y enriquecer es la del pensamiento claro e inteligente”, escribieron los editores de The New Republic en 1915, dentro de una carta promocional dirigida a sus primeros suscriptores para “exponer de nuevo los propósitos generales de la publicación”. Hay personas que prefieren el pensamiento apasionado al claro y el pensamiento fiel al estricto, que desconfían del pensamiento en general y prefieren la sinceridad irrefutable del corazón individual y colectivo. Hay personas que consideran el pensamiento –según la concepción, al menos, de los editores antes mencionados y de la “razón pública” de la que ahora hablan los filósofos– como la actividad de una élite. Y aunque su recelo esconde cierta verdad sociológica, el origen social de una idea no dice nada sobre su valor. (La adversidad puede hacernos prudentes, pero no listos.) Sin embargo, el ideal de un “pensamiento claro e inteligente”, despojado de su desdén e indiferencia hacia las dimensiones no racionales de la vida humana, merece ser defendido. No tenemos que ser una nación de intelectuales, pero no debemos ser una nación de idiotas.

La tarea no consiste en intelectualizar a la humanidad, sino en humanizar a la intelectualidad. Para ello, debe revisarse el prestigio cultural de la razón. La razón es una búsqueda intensamente romántica, en especial si uno encuentra romántico el conflicto. Las victorias de la razón casi nunca son indiscutibles; está rodeada de insensatez, la cual siempre es más popular. La razón es la resistencia tenaz, la lámpara que parpadea en la tiniebla, la que siempre lleva todas las de perder, la conocedora estoica del fracaso, la derrotada que se limpia el polvo y pelea un día más. Si, como afirman sus enemigos, la razón anhela controlar, dicho anhelo es fútil. La mafia antirracionalista del pensamiento contemporáneo puede estar tranquila: la razón jamás llegará a gobernar. Ni de lejos. Alguna vez Thomas Mann comentó, oponiéndose a Nietzsche, que el mundo no ha padecido todavía un exceso de razón. ¡Y eso que nunca estuvo online!

Si el mundo fuera racional, prescindiríamos del racionalismo.

Los sentimientos pueden ser un alivio a la razón, pero ¿en dónde está el alivio a los sentimientos?

Una de las acusaciones más absurdas que se le han hecho a la razón es su autoritarismo. Los intelectuales marxistas de la posguerra, que vincularon la razón a la “razón instrumental” y esta al autoritarismo, ayudaron a perpetuar dicho infundio. La tiranía no tiene nada de racional: es estúpida y rabiosa. Su “racionalidad” –o sea, su coherencia interna y su capacidad de funcionamiento– no equivale a la razón. Al contrario, la razón desenmascara a la racionalidad y muestra lo que realmente es. Más importante aún: la racionalidad, en esencia, es antiautoritaria porque una discusión racional nunca se termina. (Mientras que nada acaba una charla de manera más brusca que una emoción.) Por eso los pensadores modernos siguen conversando con los antiguos. Por eso la ciencia no tiene fin. Las nuevas objeciones y los nuevos descubrimientos siempre son bienvenidos. En la guerra que contra la razón lleva a cabo mucha de la filosofía moderna, uno de los trucos más ingeniosos consiste en plantear el rigor racional, su insistencia sobre lo importante que resulta indagar en la verdad y la mentira, como algo que desalienta el pensamiento. Pero lo que sucede es lo contrario. ¿Qué puede ser más alentador para el pensamiento que creer en la posibilidad del progreso intelectual? Esta es una reunión a la que todas las mentes han sido invitadas. Tan solo deben estar de acuerdo en comportarse como tales. Las mentes no deberían, en principio, comportarse como los corazones.

La razón aterra a algunos, pero nunca es tan terrorífica como su contrario.

“El Dios de mi corazón es el Dios de mi mente”, escribió Hermann Cohen. Por ahora dejemos a Dios a un lado –nunca he sabido bien cómo leer esa frase–. La unión que ensalza parece eliminar los beneficios de nuestra multiplicidad. ¿Habrá querido decir que la mente es como el corazón o que el corazón es como la mente? En cualquier caso, Cohen hizo una amputación.

El uso de la razón en asuntos públicos se confunde, a veces, con la tecnocracia. Sin embargo, no existen tecnócratas de los principios básicos ni especialistas en lo que hay que creer. Algunos, claro está, se tienen a sí mismos como tales expertos, pero se les concede demasiada autoridad. El buen juicio no puede prescribirse ni subcontratarse. No hay panel de especialistas en la verdad y el bien. La responsabilidad de una creencia recae de manera equitativa en todos nosotros. La búsqueda de valores, y de lo que los sustenta, no tiene reglas escritas: puede llevar a un individuo sensible a los libros, las películas, los viajes, la participación, la charla, la amistad y el amor, mientras en él se desarrolla un largo trabajo de dilucidación mental. Un sentido de lo provisorio sobre nuestra visión del mundo es, generalmente, signo de honradez intelectual: la mayoría de las convicciones tiene lugar en el vasto y frío espacio que hay entre la perfecta oscuridad y la perfecta certeza. Los individuos sensibles están condenados a una existencia llena de correcciones y amplificaciones, ambas analíticas y empíricas, donde los saltos de fe a la William James son las indulgencias egoístas de las mentalidades impacientes.

Una mente abierta no es una mente vacía.

Hay muchas preguntas que exigen expertos en la materia, pero eso no soluciona nada; por el contrario, genera expertos en disputa. A veces, el desacuerdo es sincero; a veces, no. Discrepar de un consenso científico o académico no refleja, en ocasiones, más que la duda que intereses poderosos siembran astutamente para su propio beneficio. (Donde hay expertos, también hay pseudoexpertos.) Pero el trabajo de los científicos naturales y sociales jamás eximirá al ciudadano común de su obligación de establecer las bases para un punto de vista. Nos corresponde a nosotros, los que no somos economistas o biólogos o meteorólogos, tomar partido. Debemos hacerlo por aquello que no podemos verificar a solas.

¿Con qué autoridad escogemos entre distintas autoridades? Pese a ello, una sociedad abierta está cimentada en la fe que se tiene en esa misma elección. La confianza que una sociedad abierta deposita en los intelectos de sus ciudadanos es asombrosa. ¿Alguna vez esa confianza ha sido justificada por completo?

Morton Feldman sostuvo alguna vez una encendida discusión con Stefan Wolpe sobre los fines del arte. El vanguardista Feldman defendía una idea del arte centrado en la búsqueda de la belleza, mientras que el marxista Wolpe insistía en que el arte era para el pueblo. “Para el hombre de la calle, para el tipo que está ahí”, dijo Wolpe mientras señalaba desde la ventana de su austero estudio en Greenwich Village a un transeúnte que esperaba cruzar la esquina. Cuando ambos miraron con más detenimiento, se dieron cuenta de que esa figura al azar que representaba al pueblo era Jackson Pollock. Una historia divertida, salvo porque el sueño de un debate democrático se le parece mucho.

Aquí la versión que Mill tiene de ese sueño: “permitir que el hombre común alcance la estatura mental de la que es capaz”. ¡El igualitarismo del intelecto! El objetivo de la libertad de pensamiento, sostenía Mill, no es “solo, o en general, formar grandes pensadores”, sino crear “personas intelectualmente activas”.

“Personas intelectualmente activas.” ¿Es esto idealismo o una alucinación?

Una democracia impone una responsabilidad intelectual extraordinaria sobre las personas comunes. Al final, nuestro sistema está determinado por lo que piensa la ciudadanía. Este hecho es emocionante y, a un tiempo, aterrador.

Un miembro irreflexivo de una democracia es un miembro que no cumple con su deber. El antiintelectualismo es una de las características habituales del populismo, pero en ese sentido constituye una ofensa contra las personas porque niega sus capacidades mentales y limita sus acciones mentales. El antiintelectualismo siempre es pseudodemocrático. Al consagrar prejuicios y dogmas, priva al ciudadano de su rigurosa y pertinente labor.

¿Cuál fue el logro de la democracia? Entre otras cosas, el triunfo de la opinión. Nos regimos por lo que pensamos. ¿Acaso está mal tener opiniones propias? La democracia cuenta con que existan opiniones propias. Pero el triunfo de la opinión fue un arma de doble filo o, al menos, un riesgo enorme. Después de todo, la opinión puede manipularse fácilmente. En 1920, Walter Lippmann escribió de manera elogiosa sobre “la fabricación del consenso” –frase que se volvió famosa dos años después gracias a su libro La opinión pública–, pero para nosotros la frase es infame y un tanto siniestra. Por este motivo, nada resulta más importante para el funcionamiento de un orden democrático que sus métodos de formación de opinión. De nuevo Lippmann: “El problema básico de la democracia consiste en proteger sus fuentes de opinión. Todo lo demás depende de ello. Sin una protección contra la propaganda, sin estándares de prueba ni criterios de jerarquización, la sustancia viva de toda decisión popular está expuesta a cualquier tipo de prejuicios y a una explotación sin fin.”

La veleidad de la opinión pública, incluso en torno a los asuntos más cruciales del momento y en tanto guía para hacer política, debería desesperar a los gobernantes. Pero, ¿cómo podría desesperarlos aquello a lo que deben responder? Su error consiste en olvidar que pueden influir sobre dicha opinión. Más que una volubilidad colectiva, el carácter dinámico de la opinión pública es una oportunidad de persuadir. El liderazgo intelectual es un elemento determinante del liderazgo político.

¿Cuál es la diferencia entre una opinión y una convicción? Podría decirse que una convicción es una opinión razonada. Uno de los objetivos del debate público en una democracia debería ser el de transformar la opinión en convicción. Hay que exigir razones, aunque muchos estadounidenses no se sientan cómodos con tal exigencia. “Solo es mi opinión”: esta extraña frase, que parece ofrecer una vía de escape en una discusión acalorada, sugiere que insistir en la defensa de una tesis tiene algo de ilegítimo, incluso de irrespetuoso. Sin embargo, una cosa es que las personas nos merezcan respeto y otra muy distinta que lo merezcan sus opiniones. El respeto político es axiomático, pero el respeto intelectual debe ganarse.

Así fue como Sócrates arrinconó a Gorgias: “¿Quieres, por consiguiente, que admitamos dos clases de persuasión: una que produce la convicción sin la ciencia, y otra que produce la ciencia?” El sofista se viene abajo. Queda expuesto como alguien que no ofrece más que “la persuasión que hace creer”. Yo no puedo dejarme persuadir por el solo hecho de que tú estés convencido. Si buscas coincidir conmigo, tendrás que darme algo más que la mera sensación de estar en lo cierto. La intensidad de las convicciones es independiente del mérito que tengan. La gente ha dado su vida por falsas ilusiones. (Cuando se trata de nuestra gente y de nuestras ilusiones, los llamamos mártires.)

La pasión dice mucho sobre su materia pero poco sobre su objeto. No guarda relación alguna con cómo se justifica una convicción.

En aquella carta a sus suscriptores, fechada en 1915, los editores de The New Republic continuaban diciendo: “La opinión dejó de ser un juego de mesa, un asunto que tocar durante la comida; es una necesidad ineludible si queremos seguir enarbolando la bandera de la cordura en este mundo torturado.” La necesidad no es menos ineludible hoy, y el mundo no se encuentra menos torturado. El refinamiento de la opinión sigue siendo una de las principales obligaciones de la vida intelectual estadounidense. En el número de The New Republic que salió esa misma semana de noviembre, Philip Littell ahondó en este propósito: “Hemos intentado cultivar en nosotros y en nuestros lectores el hábito de analizar las opiniones, de adquirir conciencia sobre el pequeñísimo porcentaje de razonamiento y de conocimientos precisos que penetra en la mayoría de ellos; en qué medida las convicciones, tal cual son albergadas ahora mismo por sus partidarios, son un prejuicio… Esta labor especial exige una técnica especial que estamos lejos de haber dominado, y que debemos inventar por ensayo y error a medida que avanzamos.”

No se puede alcanzar el refinamiento de la opinión sino a través de un espíritu crítico. Describir y explicar no son suficientes (aunque ambos darían cuenta de géneros periodísticos enteros). Debe llegar el momento de juzgar. Vaya día de luto para Estados Unidos cuando “crítico” se volvió un término de oprobio. En un universo sin juicio crítico, ¿de qué sirve la admiración?

¡Viva la negatividad! Debemos aprender de nuevo a pensar negativamente. Las negativas pueden ser liberadoras y trabajar al servicio de cuanto se afirma. Pero la cháchara televisiva, esa exaltación de la simple y llana positividad, es la retórica del statu quo.

Un temperamento polémico promueve mucho más la agenda de una sociedad honesta y decente que un temperamento propagandístico.

Una aversión a la controversia es una aversión a la democracia. Ya que no todos los puntos de vista coinciden y que su validez supone grandes desafíos, las personas libres deberían ser personas combativas. Las disputas en una sociedad abierta evidencian un extraordinario progreso filosófico y político. Son una prueba de nuestro progreso. Las disputas no son el problema, sino la solución.

Nuestras peleas, ¿son desagradables? Tal vez no tanto como no tenerlas.

El momento más luminoso de la historia de Estados Unidos, su verdadera fundación, no consistió en la redacción de su constitución sino en el magnífico debate alrededor de su ratificación. Las normas de la clase política estadounidense están compuestas por los textos de los Federalistas y Antifederalistas –la totalidad de la discusión–. El conflicto sobre el carácter de la república fue lo que estableció su carácter: la república sería polémica. Fuimos diseñados para el antagonismo. Jefferson detestaba la “uniformidad” y Madison las “facciones”. Las feroces controversias sobre lo que sería Estados Unidos fueron la prueba de que el país ya era tal.

La ferocidad es tan esencial para nuestro sistema como la civilidad. Resulta fácil ser tolerante a ideas que nos provocan indiferencia. Toda imparcialidad constituye un triunfo ahí donde solo hay parcialidad; la objetividad conmueve porque se trata de una superación. Aun así, esta no tiene por qué ser total. Una imparcialidad perfecta, si tal cosa es posible, tiene un efecto deshumanizante. La inhumanidad no es una condición de la responsabilidad intelectual. Aunque sea desagradable, no siempre debemos condenar la dureza de un debate amargo. La amargura puede indicar la adhesión a una causa, y la capacidad para tener causas debe ser siempre fomentada en la población de una sociedad de consumo, que promueve satisfacciones menos diferidas y demandantes.

Una mente lúcida, un corazón comprometido, una piel dura: el equipamiento de la ciudadanía. O de lo que Lippmann llamaba “el ciudadano omnicompetente”.

La denuncia que Walter Lippmann hizo de nuestro interés continuo se debe a la inconsistencia de su pensamiento sobre la mente en una sociedad abierta. Durante un breve periodo de intensa reflexión, enunció los estados de ánimo de los demócratas: la euforia y la duda. Tenía fe en el “ciudadano omnicompetente”, en cuyo poder de razonamiento y madurez para la percepción democrática podía confiar. Luego anunció que abandonaba “la teoría del ciudadano omnicompetente”, “la ficción inadmisible e inviable de que cada uno de nosotros debe formular una opinión autorizada sobre todos los asuntos públicos”, promoviendo, en cambio, la competencia de los expertos “porque los datos esenciales eludirán cada vez más al votante y al administrador”. Después declaró que, pese a todo, “es necesario vivir como si la buena voluntad funcionara. No podemos demostrar que así sea en todos los casos, ni tampoco el por qué la inquina, la intolerancia, la sospecha, el fanatismo, el ocultamiento, el temor y la mentira son los siete pecados mortales cometidos contra la opinión pública. Solo podemos insistir en el hecho de que no tendrán cabida si apelamos a la razón y de que, a largo plazo, constituyen un veneno. Si tomamos postura desde un punto de vista sobre el mundo que perdure más allá de nuestros propios dilemas y existencias, podemos cultivar un saludable prejuicio contra ambos”. ¿Quién que viva en nuestra democracia actual, en medio de sus sublimidades y estupideces, no ha experimentado estos altibajos?

¡Un prejuicio contra la razón! O un prejuicio contra la revisión crítica de los prejuicios que, por supuesto, no puede quedar exenta de sí misma. El rasgo más atractivo de la razón es su ética de autognosis.

La introspección es la antítesis de la introversión: responde a una autoridad más alta que el ser o la tribu. Más alta que yo, que nosotros.

Los ciudadanos no son los únicos que se preguntan acerca de la opinión. También lo hacen los mercadólogos. ¿Aborrecemos la propaganda? ¿Acaso no vivimos con ella y nos subyuga todo el tiempo? La llamamos publicidad, que es la propaganda del mercado. Solo a un idiota lo indignaría un ardid publicitario. Las ventas funcionan porque encubren hechos y fallas, y ello se aplica tanto para políticos como para productos; se disparan gracias a nuestra credulidad. (Pensar es lo opuesto a comprar.) La maleabilidad de la opinión pública es una parte de su modelo de negocios. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre el estudio de opinión de un mercadólogo y el de un ciudadano. Para el mercado solo importa lo que funciona. En los asuntos públicos, en cambio, rechazamos muchas cosas que podrían funcionar porque tergiversan ciertos principios. ¡Qué latosos pueden ser los escrúpulos empíricos y éticos! A diferencia del vendedor, el ciudadano necesita certificar no solo la eficacia de un punto de vista, sino su relación con la verdad y la bondad. Nada menos.

Unos años después de que Walter Lippmann planteara su escepticismo mandarín sobre la confianza que una sociedad progresista deposita en las mentes caprichosas de las masas, su admirador Edward Bernays escribió uno de los libros más iluminadores y escalofriantes del siglo xx estadounidense. Su título es Propaganda, a la que alabó. “La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas –dice al comienzo– es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país.” Bernays escribía con admiración hacia estos “gobernantes invisibles”. Y continuaba diciendo: “En teoría, cada ciudadano decide sobre cuestiones públicas y asuntos que conciernen a su conducta privada. En la práctica, si todos los hombres tuvieran que estudiar por sus propios medios los intrincados datos económicos, políticos y éticos presentes en cada asunto, les resultaría imposible llegar a alguna conclusión sobre cualquier materia. Hemos permitido de buen grado que un gobierno invisible filtre los datos y resalte los asuntos más destacados de modo que nuestro campo de elección quede reducido a proporciones prácticas.” Bernays prosiguió con el diseño de diversas técnicas para el funcionamiento del gobierno invisible y, como resultado de una larga y pintoresca trayectoria, llegó a ser conocido como el padre de las relaciones públicas. No observó diferencias significativas entre la política y el comercio, y urgió al comercio a ser tan astuto en sus estrategias egoístas como la política. En la época de Bernays, o al menos de eso se quejaba, las empresas iban a la zaga de los políticos en cuanto a corrupción. Muy pronto los alcanzaron. (Propaganda ha sido redescubierto en la China contemporánea, donde se ajusta a su deslumbrante y macabro experimento de capitalismo autoritario.)

Si alguna vez la política fue un modelo a seguir para el comercio, ahora el comercio lo es para la política. Los votantes, por lo general, son vistos como consumidores. En efecto: el consumidor se ha convertido en el actor decisivo por antonomasia de nuestro tiempo. Pero ¿es la decisión del consumidor realmente igual que la de un votante? Votar por un presidente no es lo mismo que escoger unos pantalones caquis. Es este un ejemplo más del abuso economicista, de la anulación de las diferencias en aras de vender.

Bernays creía sinceramente que su gobierno invisible era compatible con un gobierno democrático. No estamos en desacuerdo. Tan solo exigimos transparencia: el “mecanismo oculto” debería poder verse. Aborrecemos la invisibilidad, no la manipulación. La economía conductual es la nueva ciencia de la manipulación sin ambages.

El enfoque comercial sobre cosas no comerciales es una forma socialmente aceptada de cinismo.

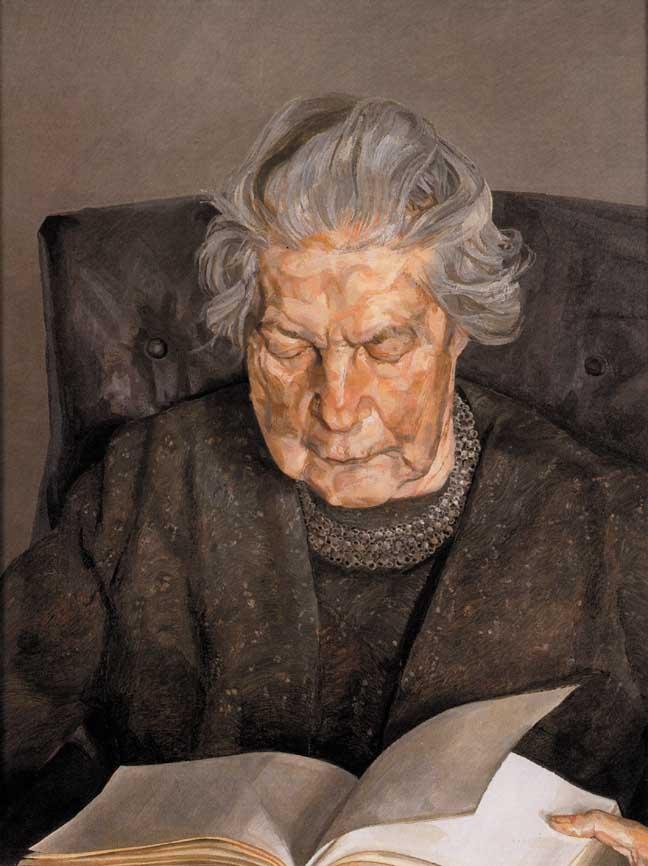

La ampliación imperialista del concepto “espíritu emprendedor” en actividades y vocaciones que no pueden comprenderse cabalmente en términos materiales o monetarios, es uno de los errores característicos de una sociedad que, como la nuestra, rinde culto a la riqueza. Un pensador no es un emprendedor de ideas. Un escritor no es un emprendedor de palabras. Un pintor no es un emprendedor de imágenes. Un repostero no es un emprendedor de postres. Traducir las expresiones humanas al vocabulario de los negocios restringe el conocimiento y daña la cultura.

La confianza democrática en la competencia intelectual de las personas comunes y corrientes se ve fácilmente defraudada por los espectáculos que protagonizan esas mismas personas. Actualmente muchas de esas personas parecen antologías andantes de influencias electrónicas. Están hechas de referencias y marcas; felices se etiquetan a sí mismas en una lamentable aplicación de otra categoría mercantil en el terreno de la identidad personal. Es una ley de hierro de la historia mediática: cuanto mayor el alcance, mayor la conformidad. (En el discurso canónico sobre internet, tales conformidades llevan el mote eufemístico de “comunidades”.) Esta, desde luego, es una vieja historia: nunca hubo ni habrá una nación de auténticos librepensadores. Antes describíamos el problema como la tiranía de la sociedad sobre el individuo. Los medios digitales aceleraron dicho problema, tal y como han hecho con todo lo demás. También abrieron un enorme espacio sin precedentes para la discusión y la diseminación informativas. Si vivir online es una forma de participación democrática, nunca le ha ido mejor a la democracia como ahora. (“Invéntese la escritura y la democracia será inevitable”, proclamó Carlyle.) Internet es, sin lugar a dudas, el más grande experimento realizado en masa sobre la comunicación significativa. Pero, como toda revolución, la digital prefiere ignorar sus continuidades con respecto a aquello que la precedió. Por ejemplo: la pregunta por la calidad del pensamiento en las nuevas plataformas no es distinta a la de la calidad del pensamiento en las tradicionales. Las mentiras y los errores deben seguir siendo admitidos y rebatidos, en gran medida porque ahora viajan más lejos. Nadie escapa del juicio individual.

Está, por un lado, la teoría de la razón pública y, por otro, su práctica. Quizá el hecho más notable de nuestro discurso político actual consista en el escaso parecido que la segunda guarda con la primera. ¿Es la razón pública lo que vemos por internet o televisión por cable? En algunos casos, sí: hay islas rebeldes de enorme seriedad, donde nada se establece sin previa discusión y la excelencia de los argumentos importa tanto como la de los chistes. En cualquier caso, es absurdo considerar los medios de comunicación como el sueño cumplido del debate democrático. Para efectos del pensamiento crítico, los medios de comunicación deben ser combatidos e, incluso, despreciados.

Baudelaire señaló en alguna ocasión que se puede aprender mucho de un periódico si se lee con suficiente desdén.

Hoy en día el signo de un hombre honesto es que está harto de los medios de comunicación.

Para los escritores y pensadores, resulta indigno aceptar que su producción sea descrita como “contenido”. Este es otro término que llegó a la cultura luego de cruzar ilegalmente la frontera del comercio. El “contenido” carece de contenido. Se trata solamente del nuevo nombre que los medios de comunicación le han puesto a la mercancía. El extenuante trabajo de la persuasión pública no se puede moldear de acuerdo a las necesidades del mercado, sino del argumento. Si permitimos que la búsqueda de ganancias deforme los argumentos presentados ante el público para trivializarlos –y por consiguiente venderlos con mayor facilidad–, entonces la política se verá desfigurada por la economía.

No todo lo que se vende se hizo únicamente para ser vendido.

De la filosofía al periodismo, la vida de las ideas se vive, en parte, por las ideas mismas –o sea, por el bien de comprender las cosas–. Hay ideas que son desarrolladas y apoyadas por su impacto en las cosas, por sus consecuencias, porque traerán cambios. Sin embargo, ¿las ideas traen cambios? ¿Son causas de una conducta individual o grupal? La tradición materialista del pensamiento moderno, en particular la doctrina marxista, rechazó que las ideas desempeñaran un papel tan formativo. El rechazo al planteamiento de que las ideas son causas históricas y deben tomarse al pie de la letra por poseer una sustancia abiertamente reconocida, antes que ser vistas como expresiones de fuerzas más fundamentales que abstractas; ese rechazo, digo, también fue compartido por algunos opositores al marxismo, en particular el historiador inglés Lewis Namier, quien pintó un sórdido retrato de la política en donde sus líderes ocultaban intereses venales bajo el vocabulario edificante pero epifenomenal de los principios. En su versión de la política, detallada en sus famosos estudios sobre el Parlamento inglés durante el siglo xviii, las “motivaciones para la acción” fueron “sueños de mandato y poder”, y nada más: “los hombres entraban [a la política] ‘para destacarse’ y ya no soñaban con una curul en el Parlamento para beneficiar a la humanidad, tal y como un niño sueña con un pastel de cumpleaños que los demás puedan comer”. (El propio Namier era un hombre de profundas convicciones, en nada parecido a los arribistas que retrató.) Otros estudiosos del pasado y el presente de la conducta política han sostenido, por el contrario, que los principios no solo son máscaras para las motivaciones y que realmente generan acontecimientos. Por desgracia, la conducta de los políticos actuales sienta las bases para ambos puntos de vista.

La inviabilidad de una idea sobre política y sociedad puede, con toda razón, ser usada en su contra. Una teoría de la justicia debería desempeñar un papel, por lejano y eventual que sea, en la corrección de la injusticia. Sin embargo, la utilidad que exigimos debidamente a ciertas ideas no puede exigírsele a todas. Un poema puede transformar a un hombre sin demandarle la implementación o traducción de un determinado programa. Transformaciones que son reales sin ser prácticas: esas son las hazañas de las humanidades, donde las ideas no tienen un “valor en efectivo” –según la repulsiva frase de William James– y, no obstante, se persiguen a cualquier precio.

“Cuando las ideas alcanzan un altísimo nivel, pueden ser aceptadas fácilmente por personas ocupadas y prácticas”, escribió Saul Bellow en 1963. “¿Por qué no? Lo sublime nunca le hizo daño a nadie.” Quizá lo dijera de un modo sumamente informal, pero estaba en lo cierto. Lo sublime, a diferencia de la utilidad, nunca le hizo daño a nadie.

Hasta las personas que viven sin participar del medio intelectual viven en un clima intelectual. Nunca deja de haber ideas. Estas se encuentran por doquier. Todos las experimentan. Preocuparse por la condición intelectual de una sociedad es tanto como hacerlo por el medio ambiente, como la inquietud que nos provoca la atmósfera y el daño que se le ha infligido.

¿Y si las ideas no fueran el coto de una élite, sino la cosa más común y democrática? ¿Cómo podría ser de otra forma con seres capaces de interpretarse a sí mismos? Las ideas son el derecho inalienable de estos seres.

En los años cincuenta del siglo pasado, un crítico bromeó diciendo que un intelectual es aquel que lleva un portafolio. Podríamos actualizar el chiste y decir que un intelectual es aquel que lleva una computadora portátil. Tarde o temprano, los contenidos del portafolio y de la computadora portátil deben formar parte del análisis. Nadie mutila tanto la vida intelectual como los intelectuales.

Una sociedad abierta falsifica el antiintelectualismo de los materialistas históricos. Incluso si una acción se realiza sin escrúpulos, deberá justificarse como sea y buscar legitimidad ante los demás; tal justificación puede llevarse a cabo, y esa legitimidad alcanzarse, solo mediante ideas y en términos de valores. Todo aquello que, para su éxito, necesite del apoyo de la sociedad y que dependa del beneplácito de la opinión pública, deberá validarse apelando a algún consenso de significados. Deberá, también, demostrar su viabilidad moral y cultural, sobre todo si se presenta como una desviación de las formas vigentes. El recurso de las ideas es inevitable y hasta estratégico. Una democracia convierte a los cínicos en hipócritas.

Jamás debemos abandonar una discusión señalando su cinismo. Aun si revelamos los motivos, debemos rebatir las razones.

Quentin Skinner demostró hace algunos años la inalienabilidad de las ideas que provienen de la vida pública, en una glosa brillante de la tesis de Max Weber sobre cómo el capitalismo temprano adoptó la teología calvinista. Los nuevos capitalistas, ejemplo de lo que Skinner denomina “ideólogos innovadores”, tuvieron que justificar sus nuevas prácticas comerciales ante las acusaciones de que eran avariciosos y poco cristianos, utilizando, según observa él mismo, “el lenguaje de la moral vigente para legitimar un estilo discutible de vida”. Ello les exigió recurrir a valores y palabras tradicionales, y reinterpretarlos. Así fue como la palabra “ambición” comenzó a adquirir el prestigio cultural de que ahora goza. Se amplió la palabra “religiosamente” para significar diligencia y meticulosidad. (Como en la frase: “Leo religiosamente la edición impresa de The New Republic.”) Skinner concluye diciendo que “cualquier procedimiento se verá limitado al punto de ya no ser legítimo. Cualquier principio que ayude a legitimar un determinado procedimiento será, por tanto, una de las condiciones propicias para llevarlo a cabo”.

Una reivindicación social solo puede lograrse mediante las ideas, presentando o tergiversando los intereses propios como un bien social. Sin embargo, reivindicar un bien social implica tener un concepto de sociedad y otro de bienestar. En una sociedad que traza su rumbo por obra de la persuasión, no hay otra forma de convencer a alguien de que mi beneficio también es el suyo –si lo que busco, claro, es que alguien respalde dicho beneficio–. Por eso, la avaricia y la hostilidad están equipados con ideología, y los odios engendran filosofías de la historia.

Los dictadores utilizan a los intelectuales pero, a fin de cuentas, les tienen miedo. Viven aterrados de que sus mentirosos a sueldo se atrevan, un buen día, a decir la verdad. Por consiguiente, tarde o temprano los destruyen.

Un orden justo es un orden en el que la verdad no requiere de valentía.

No subestimemos al sinsentido: llega al poder y asesina a millones, progresa si somos lo demasiado exquisitos e intelectualmente respetables como para que nos inquiete.

¿Ideas o intereses? Las ideas son intereses, los de todos aquellos que desean vivir como gente libre y desengañada. ~

______________________

Traducción de Hernán Bravo Varela.

Publicado originalmente en la edición de aniversario de The New Republic.

(Brooklyn, 1952), crítico, editor y, desde 1983, editor literario de The New Republic. Es autor de Kaddish (Vintage, 2009), entre otros libros.