El de los libros y manuscritos antiguos es un mundo pequeño, lleno de intrigas, propenso a las traiciones y a los fraudes. Alberto Casares vive en ese mundo desde hace décadas. Presidente de la asociación de libreros antiguos de Buenos Aires, es uno de los mayores expertos del tema en la Argentina. Tiene el perfecto physique du rôle: barba gris y desordenada, cuerpo blando, mirada intensa y desconfiada.

Hace unos meses le ofrecieron una edición original del siglo XVII de Don Quijote de la Mancha por un millón de euros. Estudió lentamente la oferta, cauteloso pero sin poder reprimir una emoción de peregrino ante el Santo Sepulcro. Era una conocida falsificación del siglo XIX, según comprobó; y aunque tenía un gran valor en sí misma no costaba más de doscientos mil euros. El vendedor se la llevó, decidido a encontrar un cliente más incauto, y Casares se quedó apenas con la melancolía de haber perdido ese objeto que nunca fue suyo.

Qué no estarían dispuestos a hacer algunos por poseerlo. Hablando de un excliente, me dijo una vez: “De pronto la ambición lo llevó a hacer cosas ilegales. Pero es algo que ha pasado muchas veces. Bibliógrafos que cometen crímenes por la locura de tener ciertas cosas.” Ese excliente era Daniel Pastore, coleccionista de libros antiguos y primeras ediciones, heredero de una fortuna farmacéutica y dueño de Imago Mundi, la más elegante casa de libros y láminas antiguas de Buenos Aires, cerrada hace unos años a causa de una sucesión de escándalos internacionales que lo involucraron.

Pastore le provocaba fastidio y fascinación. Tenía dieciocho años la primera vez que entró en su librería; desde entonces, volvía con regularidad. Era apuesto, rico, simpático y erudito, lo que lo hacía un buen cliente, pero también era pedante y le gustaba hacer sentir a Casares que sabía más que él.

A veces sabía más. Pero no sobre Jorge Luis Borges.

…

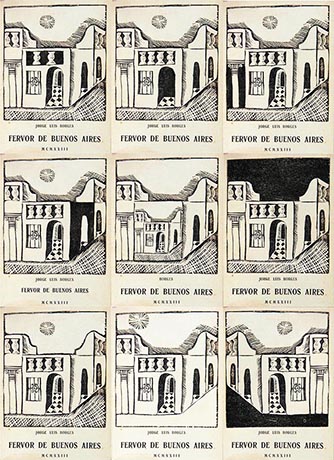

Una mañana de fines de 1999, Pastore le trajo un ejemplar de la primera edición de Fervor de Buenos Aires. Es el primer libro publicado por Borges (antes había escrito otros dos, que permanecieron inéditos), pero, para hombres como Pastore y Casares, se trataba de otra cosa: de la primera edición más valiosa de la mayor gloria literaria de la Argentina en el siglo XX.

Es un librito delgado, sin prólogo ni pie de imprenta. La edición fue pagada por el padre de Borges cuando este tenía veintitrés años. “Escribí esos poemas entre 1921 y 1923, y el volumen apareció a comienzos de 1923 –precisa Borges en “Autobiographical notes”, publicado originalmente en inglés por The New Yorker en 1970 y traducido al español como Un ensayo autobiográfico–. El libro, de hecho, se imprimió en cinco días. Hubo que apresurar la impresión, pues tuvimos que regresar a Europa, ya que mi padre quería consultar a su médico de Ginebra acerca de su vista. Yo había previsto sesenta y cuatro páginas, pero el manuscrito resultó ser muy largo y en el último momento debieron dejarse fuera cinco poemas, afortunadamente. No puedo recordar nada sobre ellos. El libro se hizo con cierto espíritu infantil. No hubo corrección de pruebas, ni se hizo sumario, y las páginas iban sin numerar. Mi hermana [Norah] hizo un grabado en madera para la portada y se imprimieron trescientos ejemplares. En aquellos tiempos, publicar un libro era una suerte de empresa personal. Nunca se me ocurrió, por ejemplo, mandar ejemplares a los libreros o a los reseñistas. La mayor parte los regalé.”

Borges había vivido en Europa entre 1914 y 1921, y los 46 poemas que reunió en Fervor de Buenos Aires reflejan lo que encontró al regresar a la Argentina. “La ciudad de su infancia había cambiado, no solo porque habían pasado algunos años sino porque esos años fueron decisivos para la Argentina –explica Beatriz Sarlo, una de las mayores expertas en su obra–. Durante la segunda década del siglo xx se consolidó aquello que estaba en efervescencia cuando la familia Borges partió hacia Europa en 1914. Entonces, Buenos Aires se estaba construyendo como ciudad moderna; cuando Borges regresó a ella, aunque todavía era un espacio en transformación, ya casi había perdido las marcas más coloridas de su pasado aldeano y criollo […] Borges regresó, entonces, a un lugar que no conocía. El shock, que Simmel ha descrito como la relación intensa y sorpresiva que se establece con la ciudad moderna, se potencia en la situación de quien está llegando desde una Europa donde ha experimentado también el shock de las vanguardias. Esa combinación (la retórica vanguardista y el extrañamiento frente a un espacio urbano diferente del que conservaba como recuerdo de infancia) produce una alquimia que Borges convierte en su primera invención literaria.” Borges afirmó que “Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después”. Todo coleccionista de su obra que se precie cuenta con un ejemplar de esa primera edición. Como no quedan muchos –según Casares, tal vez ciento cincuenta; según Alejandro Vaccaro, coleccionista y biógrafo de Borges, no hay más de quince en circulación–, no es un libro fácil de conseguir.

Pero Pastore tenía ese ejemplar en las manos. ¿Podía confirmar Casares que era una primera edición legítima? “Me lo ofrecen a un precio muy tentador”, deslizó, sin aclarar la cantidad.

Casares lo identificó de inmediato. Era el Fervor de Buenos Aires de la Colección Peña, vendida a la Biblioteca Nacional un par de meses antes por Juan Manuel Peña. Conocía bien el ejemplar porque seis años antes Peña se lo había prestado para hacer una edición facsimilar (trescientos ejemplares): no tenía cubierta, lucía una dedicatoria manuscrita del autor a la poeta Nydia Lamarque y en la quinta línea del poema “Villa Urquiza” había una corrección, también a mano:

Atendido de amor y rica esperanza,

¡cuántas veces he visto morir sus calles agrestes

en el Juicio Final de cada tarde!

La frecuente asistencia de un encanto

acuña en mi recuerdo una predilecta eficacia

ese arrabal cansado,

y es habitual evocación de mis horas

la vista de sus calles;

Borges había tachado el artículo “una” y en el margen derecho lo había cambiado por la preposición “con”. Así, “acuña en mi recuerdo una predilecta eficacia” se transformaba en “acuña en mi recuerdo con predilecta eficacia”. Borges corregía sus versos al momento de regalarlos, en especial en esta edición que había salido con errores atribuibles al apuro (varios de esos primeros ejemplares exhiben la misma corrección manuscrita).

–La edición es buena –dijo Casares–. Es robada de la Biblioteca Nacional. ¿Quién se la dio?

Pastore nombró a Guillermo Billinghurst, un “encuadernador mediocre”, según Casares, que solía traerle primeros ejemplares de Borges de origen dudoso: un cliente se lo había dejado para encuadernar, decía cada vez, y a veces no volvía a retirarlos.

–Yo voy a ir a hacer la denuncia por robo a la Biblioteca Nacional –advirtió Casares a Pastore–. Usted haga lo que quiera.

Lo vio irse con el libro robado. Pero se quedó “con la íntima convicción de que no lo iba a comprar”.

Quince años más tarde, Casares lamenta aquel arranque de responsabilidad cívica. Lo que ocurrió a continuación, me dijo, le enseñó que en la Argentina es mejor cerrar la boca.

…

Antes de hacer la denuncia, Casares llamó a Juan Manuel Peña para advertirle que el libro de su colección había sido robado de la Biblioteca. En lugar de agradecerle, Peña le rogó que lo ocultara: la Biblioteca aún no le había pagado por sus libros, ya entregados, y un escándalo podía arruinar el cobro. Casares, decidido a hacer lo correcto, habló con Alejandro Vaccaro, el especialista en Borges, que entendió la gravedad del asunto y se ofreció a acompañarlo cuando expusiera la situación ante el director de la Biblioteca Nacional, Francisco Delich.

Consiguieron audiencia, pero, como Peña, el director pareció no tomar a bien la noticia. Según coincidieron en contarme Casares y Vaccaro, Delich y un par de funcionarios que participaban de la reunión negaron que el ejemplar hubiera sido robado: estaba, dijeron, en una exposición itinerante sobre Borges anclada en Portugal y con “problemas” para volver al país (una funcionaria de la Biblioteca me confirmó mucho después que el gobierno argentino tardó tres años en repatriar esa muestra). La Biblioteca no tenía siquiera una descripción completa del ejemplar, que había comprado justo antes de enviarlo a esa exposición, por lo que era difícil certificar que se tratara del mismo.

Exasperado, Casares demandó que se diera aviso a la policía y que esta allanara el departamento de Billinghurst de inmediato y recuperara el libro. Los funcionarios se limitaron a iniciar un expediente interno.

…

Pasaron los años. Billinghurst ya había muerto de una enfermedad del hígado cuando la investigación interna confirmó que el ejemplar de Fervor de Buenos Aires había, en efecto, desaparecido. Casares fue citado por la Secretaría de Cultura para ratificar su denuncia de robo. El nuevo burócrata que le tomó declaración le advirtió: “Mire que, si ratifica, esto llega a la justicia federal.”

Y así fue. Los oficiales del juzgado federal de Jorge Ballestero, acostumbrados a lidiar con casos de drogas ilegales o corrupción gubernamental, no entendían muy bien la gravedad del asunto. No era un manuscrito de Borges ni un ejemplar único –era un libro impreso, uno de tantos que andaban por allí–. Y aunque tuviera estampada la letra de Borges en su primera página y en un poema de en medio, ¿cuál era, realmente, su importancia? La misma Biblioteca tenía otro ejemplar del mismo libro, de la misma edición.

(Catorce años más tarde, cuando llamé al juez, ahora ascendido a miembro de la cámara de apelaciones, para preguntarle por ese expediente y saber en qué había terminado la causa judicial, me mandó decir que no podía recordarlo.)

El tráfico ilegal de obras de arte, entre las que se incluye a libros y manuscritos antiguos, es considerado el tercero en volumen en el mundo, detrás de las armas y las drogas. Según estimaciones repetidas en congresos internacionales sobre el tema, mueve cerca de seis mil millones de dólares por año. Interpol, que debió crear hace dos décadas una oficina específica para investigar este crimen, afirma que esta estimación es imposible de comprobar. Se sabe que Londres es el principal centro de tráfico ilegal de libros y manuscritos raros, y que el principal destino es Estados Unidos, donde parece haber suficientes personas dispuestas a pagar cientos de miles de dólares, hasta millones, por un libro raro, que nadie más tiene y que solo él podrá apreciar. Se sabe también que estos coleccionistas rara vez cometen el robo en persona: lo habitual es que compren al ladrón. Según el profesor Travis McDade, experto de la facultad de Derecho de la Universidad de Illinois, muchos lo hacen porque poseer un símbolo único de la cultura universal hace que algunos individuos se sientan especiales, igualmente únicos: “Nunca subestimes la necesidad que tienen las personas de ser consideradas inteligentes.” Nadie sabe cuántos libros valiosos han sido robados y vendidos en el mercado negro, y cada tanto estalla un gran escándalo que lo prueba. En 2003, por ejemplo, se descubrió que un empleado de la Biblioteca Real de Dinamarca había robado, en los treinta años anteriores, más de tres mil libros únicos, entre ellos manuscritos de Immanuel Kant, atlas del siglo xv y primeras ediciones de Martín Lutero. El caso salió a la luz únicamente porque, al morir el empleado, su viuda intentó vender la colección a la casa de subastas Christie’s. El valor de estos libros y manuscritos no reside solo en lo que un millonario esté dispuesto a pagar por ellos, sino, como entienden tan bien los compradores y traficantes, en su valor para la cultura universal.

Casares, al ser llamado a declarar por primera vez sobre su denuncia cuatro años después de haberla formulado, no pudo hacérselo entender a los funcionarios del juzgado argentino.

…

Tampoco había quien se interesara, aparentemente, por el aspecto cívico del asunto.

La Biblioteca Nacional es tan antigua como la Argentina: fue creada en 1810, junto con el primer gobierno patrio, y su primer director fue Mariano Moreno, uno de los mayores próceres nacionales y el fundador del primer periódico de la nación. Fue, alguna vez, motivo de orgullo. Pero hacia 1960 se hizo evidente que el edificio que la albergaba ya no tenía espacio ni estaba en condiciones. Los libros se arruinaban o perdían.

El asunto fue materia de debate público y, para atender la polémica, el presidente Arturo Frondizi compró por decreto tres hectáreas en el barrio de Palermo y llamó a licitación para construir un nuevo edificio. Ganó el arquitecto Clorindo Testa con un proyecto brutalista, las estructuras de hormigón armado a la vista.

La construcción, sin embargo, no comenzó hasta once años más tarde. Luego se detuvo. Luego se retomó. Luego volvió a detenerse. Sucesivas partidas millonarias le fueron destinadas pero jamás se gastaban en ella. Terminó por convertirse en un símbolo de la corrupción y la falta de interés por la cultura de las sucesivas dictaduras militares que gobernaron el país. Recién a comienzos de la década de los noventa, y gracias a un préstamo millonario del gobierno español que permitió terminar una obra planeada treinta años antes, el presidente Carlos Menem ordenó la mudanza de libros y colecciones e inauguró el edificio.

El nombre de Borges está inextricablemente unido a la historia de la Biblioteca. Fue su director durante dieciocho años, entre 1955 y 1973. Ya en su época desaparecían los libros. Cuando le preguntaron si era cierto, contestó, típicamente: “No puedo saber si se roban los libros porque soy ciego.” Fue bajo su mandato que se decidió la mudanza.

Débora Yánover, dueña de la Librería Norte de Buenos Aires, me contó que su padre, el fallecido Héctor Yánover, fundador de la librería y director de la Biblioteca entre 1994 y 1996, recibía frecuentemente en su negocio a distintos personajes que le ofrecían primeras ediciones y manuscritos… robados de la Biblioteca que dirigía. Según Horacio Salas, otro exdirector, la Biblioteca perdió unos doscientos mil libros en las últimas décadas.

¿Sobre qué total? Nadie lo sabe. Así es: nadie sabe cuántos libros hay, o debería haber, en la Biblioteca Nacional de la Argentina. Horacio González, su actual director, me confesó que, “con cifras solo aproximadas, [la Biblioteca] tiene más de un millón de libros y otros cuatro millones de piezas diversas (hemeroteca, partituras, discos, fotografías, etc.). No tengo cifras exactas y a este nivel es muy difícil tenerlas”.

Un reporte periodístico reciente observó que, “luego de que el usuario devuelve el libro, este baja por el montacargas y es reacomodado en el lugar que corresponde. Sin embargo, si por alguna razón es ubicado en un lugar incorrecto, se corre el riesgo de perder el libro durante años, décadas o tal vez para siempre”.

No es este un problema exclusivo de la Biblioteca. Los archivos estatales se hunden en el abandono; un marino abrió para mí hace unos años la puerta de un sótano de la Armada en que se guardaban documentos oficiales de la primera mitad del siglo xx; lo encontró convertido en un lago de aguas residuales en el que flotaban cajas, papeles y ratas. En 2001, un subsecretario del Ministerio del Interior encontró por casualidad, al mudarse de oficina, un valioso archivo de documentos clasificados de la última dictadura (1976-1983). Lo primero que hizo con el archivo fue… llamarme: tal vez algo me servía para un libro que yo estaba escribiendo. Podía tomar lo que quisiera. Recién después de que publicara en el diario en que trabajaba la historia del hallazgo, el funcionario se vio obligado a entregar el archivo a una dependencia oficial encargada de clasificarlo. Hace apenas unos meses, en noviembre de 2013, otro fenomenal archivo con mil quinientas actas secretas de la última dictadura apareció en el Ministerio de Defensa cuando un empleado de limpieza decidió… limpiar. En la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso de la Nación es común encontrar páginas arrancadas y artículos y fotografías recortadas en las colecciones de revistas y diarios. O pedir un libro que uno consultó anteriormente y recibir como respuesta que este libro jamás estuvo en poder de la Biblioteca. Es decir, que ya no está.

…

A mediados de 2003, mientras la investigación languidecía en los tribunales, Pastore volvió a llamar a Casares, esta vez no para mostrarle, sino para pedirle un ejemplar de la primera edición de Fervor de Buenos Aires. Preparaba una colección de primeras ediciones y otros tesoros de Borges por la que pensaba conseguir un precio récord: cuatro millones de dólares. Sería rematada en la casa de subastas Bloomsbury Auctions, de Londres.

Casares no tenía uno y tampoco lo consiguió entre los coleccionistas a los que llamó: los que lo tenían no querían vender. En cambio, vendió a Pastore por poco dinero una de las copias facsimilares que había hecho diez años antes del robado libro de la Colección Peña y, por diez mil dólares, un ejemplar de una primera edición de otro libro de Borges, Luna de enfrente (poemas, 1925). Pastore le pidió, además, que escribiera el prólogo para el catálogo de la muestra.

El 28 de octubre de 2003, casi un mes antes de la fecha fijada para la subasta, el catálogo llegó a manos de Alejandro Vaccaro, el coleccionista que había acompañado a Casares a denunciar el robo ante las autoridades de la Biblioteca Nacional. Revisando las páginas en busca de algo que comprar, Vaccaro se encontró con la descripción del ejemplar de Fervor de Buenos Aires que se incluía en la oferta: correspondía exactamente al ejemplar robado de la Biblioteca. Allí estaban la dedicatoria a Nydia Lamarque (su nombre había sido borrado, pero perduraba la conclusión: “Cordialmente, Jorge Luis Borges”) y la corrección en “Villa Urquiza”. Además, un epígrafe consignaba que el ejemplar había pertenecido a la Colección Peña. ¿Qué duda había? ¡Era el ejemplar robado!

Lo que Vaccaro no entendía era por qué Casares, que había denunciado el crimen apenas ocurrido, se había vuelto ahora su cómplice.

Llamó a un periodista del diario La Nación y al día siguiente el mundo entero supo que un valioso ejemplar robado de la Biblioteca Nacional argentina saldría a la venta en Londres por veintidós mil libras esterlinas. Era un escándalo internacional y un bochorno para el país.

Pastore, y quien figuraba como el organizador del remate, un italiano llamado Massimo de Caro, aseguraron que se trataba de un error del catálogo. Casares explicó que el redactor del catálogo, un boliviano de apellido Molina, había tenido frente a sí, al momento de redactarlo, la copia facsimilar. De ahí el error. Pero que el ofrecido en la subasta no era el libro de la Colección Peña.

Pero nadie les creyó. Tuvieron que retirar el libro del remate, que terminó en un fracaso. Pastore y De Caro se ofrecieron a llevar el libro a la Biblioteca para que su nuevo director, Horacio Salas, comprobara que no era el robado. Salas aceptó, pero antes de recibirlos llamó al juez Ballestero, quien llevaba la causa hasta ese momento dormida, y este avisó a la Interpol. Cuando Pastore y De Caro entraron al despacho del director, se encontraron con los policías, que les quitaron el libro y lo pusieron bajo custodia del juzgado.

…

Casares, ahora sospechoso del crimen en la investigación que él mismo había iniciado, declaró ante el juez que el libro no era el mismo que había sido robado de la Biblioteca ni tampoco la copia facsimilar que había vendido a Pastore. Era, explicó, un tercer libro que se parecía a los otros dos: tenía la corrección en la quinta línea del poema “Villa Urquiza”, la dedicatoria con el nombre borrado y el saludo: “cordialmente, Jorge Luis Borges”. Pero Casares señalaba que el trazo de la línea de la corrección en el poema era diferente y que este ejemplar estaba encuadernado y tenía la cubierta original, a diferencia del que había sido robado.

Laura Rosato, encargada de la Colección Borges en la Biblioteca, declaró en el juzgado que no podía decir si era o no el ejemplar robado porque apenas lo había visto durante unos minutos en el momento en que abrió las cajas de la Colección Peña. El libro, recordó, ni siquiera había sido sellado o fichado correctamente como propiedad de la Biblioteca.

Vaccaro denunció en los periódicos que Casares mentía y se presentó en la puerta de la muestra anual del libro antiguo a repartir folletos en contra de los “ladrones de libros”. La cuestión se zanjó cuando Juan Manuel Peña aseguró que ese era el libro que había pertenecido a su colección y que había vendido a la Biblioteca.

A mediados de septiembre de 2007, ocho años después de su desaparición, el juez dictaminó que el libro era en efecto el robado y, sin designar culpables ni imponer castigos, ordenó que fuera devuelto a la Biblioteca. Y con eso, la investigación quedó cerrada.

“Borges vuelve a la Biblioteca Nacional”, festejó La Nación.

“Se comprobó que el libro era de la Biblioteca Nacional –anunció Horacio González, nuevo director de la Biblioteca (quinto desde el momento del robo)–. El juez Ballestero actuó con una actitud precisa y fervorosa, para hacer un juego de palabras con el título de la obra de Borges, y lo pondremos a disposición del público en breve.”

…

Tres semanas antes del fallo judicial, un uruguayo llamado César Gómez Rivero, coleccionista de libros y mapas antiguos con sede en Buenos Aires, consultaba en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, unos libros del siglo xv. Sin que nadie lo advirtiera, cortó con una gillete diecinueve láminas únicas, entre ellas dos mapamundis de la Cosmografía de Claudio Ptolomeo impresos en 1482 y considerados como unos de los grabados xilográficos de los primeros mapas del mundo más bellos que existen; el Reconocimiento estrecho de Magallanes, mapa trazado por dos marinos españoles, los hermanos García Nodal, luego de una expedición de 1618, impreso en 1621; el mapa esquemático Teperata antipodum nobis incógnita, del geógrafo medieval Macrobio, impreso en 1485; el grabado Media Nox, ilustración de un instrumento creado para resolver problemas astrológicos y astronómicos que forma parte de la Cosmographia del cartógrafo, matemático y astrónomo Petrus Apianus, impreso en 1529; y escenas de cacería del Libro de ballestería y montería, de Alonso Martínez de Espinar, de 1644, muy apreciado por los coleccionistas de obras de caza. Las enrolló cuidadosamente y las sacó escondidas en su ropa. Esa misma noche tomó un avión a Buenos Aires. Fue el mayor golpe contra la Biblioteca Nacional de España, y su directora, la escritora Rosa Regàs, se vio obligada a renunciar al puesto cuando, días más tarde, el robo se hizo público.

Interpol siguió el rastro de las láminas robadas –solo el mapa de Ptolomeo estaba valuado en 110,000 euros– y llegó hasta… Pastore. Imago Mundi, su librería anticuaria, ofrecía las láminas robadas en su catálogo. Ya había vendido algunas, por internet, a clientes de Australia y Estados Unidos. Pastore fue condenado a una pena leve –el servicio comunitario–, pero el escándalo internacional fue tal que, antes de que la asociación de libreros anticuarios de la Argentina pudiera sancionarlo con la expulsión, Pastore cerró Imago Mundi.

Su socio en la subasta londinense, Massimo de Caro, cayó unos años más tarde en Italia. En abril de 2012, se hizo público que al menos mil quinientos libros del siglo xv al xvii (y tal vez tantos como cuatro mil), de enorme valor, habían desaparecido de la Biblioteca Girolamini de Nápoles, una de las más antiguas de Italia. De Caro era el director de la biblioteca desde hacía once meses, y en su casa la policía encontró cajas con cientos de libros robados. Desde la prisión, De Caro confesó su crimen y ha colaborado desde entonces con la policía en la recuperación de los ejemplares robados y vendidos por millones de dólares en el mercado internacional. El nombre de Pastore, como contacto argentino de De Caro, aparece también en esa investigación.

…

Siete años después de la devolución de Fervor de Buenos Aires a la Biblioteca, y casi quince desde el comienzo de esta historia, Casares aún se lamenta amargamente por el daño, nunca reparado, a su reputación. Recordar la denuncia, me dijo, lo deprimía. Prefería no hacerlo.

A continuación me ofreció infinitos detalles, la copia facsimilar y el catálogo de la subasta en Londres. Volvió a asegurarme que el libro devuelto a la Biblioteca no era el mismo que había sido robado. Ante mi escepticismo, insistió: en la corrección del poema “Villa Urquiza”, la línea que Borges trazó entre el artículo tachado y la preposición que lo reemplazó (de “una” a “con”) tenía un largo y una inclinación distintos en un ejemplar y en otro. No hacía falta tener el original para contrastarlo; bastaba con la copia facsimilar. Me dijo que la había entregado al juzgado para que hicieran la comparación, pero que allí no la habían hecho, por ignorancia o desinterés.

Muchos detalles parecían refutarlo. Si él mismo había visto el libro robado en manos de Pastore, resultaba evidente que Pastore se había quedado con él. Sus antecedentes y los de su socio De Caro parecían confirmarlo. Además, Peña, el dueño original, lo había reconocido como propio. Por si faltara algo, Vaccaro, el otro denunciante, me había asegurado que, unos años después del escándalo por la fallida subasta, Pastore lo había convocado a un almuerzo en el que le había contado “la verdad”: el libro había sido, en efecto, el robado de la Biblioteca, pero lo habían comprado de buena fe a John Wronosky, un vendedor de libros antiguos de Boston que ofrece manuscritos de Borges hasta por medio millón de dólares.

“La próxima vez que alguien me traiga un libro robado –sentenció amargamente Casares en su librería– me callo la boca.”

Como yo estaba fuera de Buenos Aires, pedí a un estudiante de letras que se presentara en la Biblioteca, solicitara el ejemplar recuperado y me enviara una copia de la página de “Villa Urquiza”.

Sorprendentemente, luego de idas y vueltas, no le permitieron verlo.

¿Lo escondían?

Escribí entonces al director, Horacio González: me decían que el libro recuperado no era el robado. ¿Acaso era cierto?

Para mi sorpresa, González contestó: “Es así como decís. Fervor de Buenos Aires, primera edición, es un libro recuperado que no parece ser el mismo que fue robado.” Laura Rosato, encargada de la colección Borges, a quien copiaba en su correo, me lo confirmó: era, en efecto, otro libro.

¿De dónde había salido este ejemplar?

¿Qué había sucedido con el robado?

Nadie lo sabía. ~