La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos es un problema –para mí, para el grupo antiarmas, e incluso para la Asociación Nacional del Rifle (NRA , según sus siglas en inglés)–. En el texto, exasperantemente vago y de torpe puntuación y uso de mayúsculas, se lee: “Una Milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar Armas, no será infringido.” Ninguna otra enmienda ha sido tan ininteligible como esta, y nunca nadie ha tenido idea de lo que sus redactores quisieron decir con ella.

Académicos, abogados y políticos han discutido durante décadas sobre si la Segunda Enmienda confiere un derecho individual de poseer y portar un arma, o si su preámbulo la limita a un derecho colectivo del pueblo a organizarse, en caso necesario, como milicias reguladas. La controversia sobre la Segunda Enmienda se movió por años en dirección de la milicia colectiva. Hasta que se topó con Antonin Scalia. En 2008, Scalia redactó el fallo principal en el caso “Distrito de Columbia contra Heller” con el que derogó la prohibición de posesión de armas –vigente en ese distrito federal desde hacía treinta y tres años–, revocó un antiguo precedente y determinó que la Segunda Enmienda garantizaba el derecho individual a andar armado. Con una votación por mayoría de cinco contra cuatro a su favor, Scalia declaró que las prohibiciones en contra de las armas de fuego quedaban “descartadas” en el distrito de Columbia. Un año más tarde, en el caso “McDonald contra Chicago”, el Tribunal extendió el fallo de Scalia a todo el país.

Ingenuamente esperaba que este momento fuera una oportunidad para sanar. El Tribunal había “descartado” la prohibición de armas, así que aguardé a que la NRA y sus aliados abandonaran su demente campaña alarmista –según la cual incluso la más nimia regulación en materia de armas era un paso hacia el desarme forzoso–. También esperaba que el bando antiarmas reconociera que las reglas del juego habían cambiado y desistiera en sus intentos de privar a los ciudadanos de su derecho a tener armas. Iluso de mí.

La revista de la NRA, American Rifleman, advirtió peregrinamente que, después de Heller, “nuestras libertades para poseer armas de fuego pueden correr mayor peligro”. Por su parte los ayuntamientos de Washington, D. C., y Chicago aprobaron leyes paradójicas, pues se adherían al pie de la letra a las decisiones del Tribunal al tiempo que hacían prácticamente imposible la posesión de un revólver. El resultado fue predecible: ambos enfrentan múltiples demandas que no están en condiciones de afrontar y que probablemente pierdan.

Los autores de la Segunda Enmienda la redactaron con torpeza para que fuera ratificada por estados en pañales hostiles entre sí. Así, los perpetuos alegatos sobre el significado de dicho párrafo han dependido, durante años, de los esfuerzos por adivinar qué pensaban aquellos hombres de pelucas blancas cuando lo escribieron. Se han dedicado libreros completos a describir las condiciones políticas y económicas de 1791, y la manera en la que los autores de la enmienda respondían con ella a esas condiciones. Mientras más interpretaciones contradictorias leo y entre más intento leer la mente de quienes escribieron ese párrafo hace siglos, menos relevante me parece el ejercicio.

A falta de certezas sobre la intención de los autores de la Segunda Enmienda, los amantes de las armas, los gun guys, han inventado un panteón de autores sucedáneos a los que, como ventrílocuos, han hecho decir las cosas más descabelladas. Para muestra, este disparate ampliamente difundido y atribuido a Benjamin Franklin: “La democracia ha sido definida como dos lobos y una oveja haciendo planes para el lunch. La libertad es un cordero bien armado impugnando el voto.” La cita no aparece en ninguno de los escritos de Franklin, y la palabra lunch no fue de uso común sino hasta 1820, cuando Franklin llevaba treinta años muerto. Los gun guys a menudo citan a John Adams diciendo: “Las armas en manos de los ciudadanos pueden utilizarse a discreción individual para la defensa del país, para derrocar a la tiranía o para la defensa privada del individuo”, cuando en realidad dijo exactamente lo contrario: que la propiedad privada de armas de fuego “destruye toda constitución y deja postradas a las leyes, de tal modo que ningún hombre pueda gozar la libertad”. Pero probablemente a nadie le han embutido la boca con tantas pistolas como al pobre de Thomas Jefferson. Tengo particular predilección por una, que se encuentra en cualquier cantidad de carteles y camisetas en las ferias de armas, y que atribuye a Jefferson el mismo uso paranoico que los gun guys le dan a la tercera persona del plural, el siniestro ellos: “Lo bueno de la Segunda Enmienda es que no será necesaria hasta que intenten llevársela.” Puras tonterías.

La cantidad de citas inventadas oculta lo obvio. Los redactores de la enmienda no podían prever la existencia del AK-47 así como no habrían podido prever que habría afroamericanos y mujeres en las casillas de votación. No podían haber imaginado cómo la propiedad generalizada de rifles de asalto podría afectar a ciudades cuya población es cuatro veces el total de gente que vivía en todo Estados Unidos en la época en que se escribió la Segunda Enmienda. Puesto que no tenemos forma de saber exactamente qué querían los redactores, el desafortunado párrafo no hace sino volver imposible la discusión racional en torno a las políticas sobre armas.

Si buscamos motivos por los que los gun guys se aferran tan afanosamente a sus armas, sin duda debemos eliminar de la lista su lealtad expresa a la Segunda Enmienda. No es que no les guste; les gusta. Pero a pesar de sus alegatos, ninguno de ellos posee armas en su vida para cumplir con el que asumen que es su deber de protegerla y defenderla. Buena parte de la gente que repite hasta la saciedad la cantaleta de que no se debe infringir la Segunda Enmienda apoya la oración en las escuelas públicas, desafiando así la prohibición de la Primera Enmienda de establecer una religión de Estado. Al mismo tiempo se oponen al cierre de la prisión en la Bahía de Guantánamo –una violación gigantesca de la Quinta, Sexta y Octava enmiendas– y están dispuestos, en nombre de la guerra contra el terrorismo, a someterse a todo tipo de intromisiones físicas y electrónicas en la Cuarta Enmienda. Lo que los gun guys aman no es tanto la Constitución o a sus autores, sino a las pistolas. Yo no tengo ningún problema con eso. A mí también me encantan. Pero que no me vengan con golpes de pecho en nombre de James Madison.1

Quienes promueven un control más severo de las armas de fuego han culpado, desde la década de los setenta, al “poderoso cabildeo en favor de las armas” y a esos políticos a los que The New York Times acusa de someterse ante la NRA para mantener una laxa legislación sobre armas en los Estados Unidos. Supongo que es más cómodo imaginar al enemigo como un Goliat que juega sucio que enfrentar la realidad: la legislación sobre armas es laxa porque así la quiere la mayoría de los estadounidenses.

Aunque la NRA nunca ha sido ni tan grande ni tan acaudalada como ahora, es, pese a todas sus bravatas, un jugador mediano para los estándares de Washington. Sus cuatro millones de miembros no superan a los de la Federación Nacional de la Vida Silvestre. Su grupo de presión no cuenta entre sus filas con exmiembros del Congreso o funcionarios del gobierno. Ni siquiera distribuye mucho dinero. Las contribuciones de la NRA a candidatos al Congreso asciende a aproximadamente la mitad de lo que les aporta el sindicato de fontaneros, y ¿cuándo fue la última vez que los fontaneros obligaron a un político a agachar la cabeza?

La mayoría de los miembros del Congreso no necesitan del dinero ni de la presión de la NRA para adoptar una postura a favor de las armas. Tanto ellos como sus electores ya están convencidos. La agencia encuestadora Gallup ha consultado a los estadounidenses durante décadas sobre su opinión acerca de un control de armas más estricto; en veinte años, el apoyo ha caído una tercera parte, hasta quedar en menos del 50%.

Por supuesto, los sondeos sobre el control de armas sufren de distorsiones dependiendo de qué tanto les importe el tema a los encuestados. Los gun guys, a diferencia del resto de la población, piensan en sus armas –y en los esfuerzos por quitárselas– todos los días. Si el 90% de la victoria depende simplemente de “hacer acto de presencia”, los miembros de la NRA siempre ganarán la batalla sobre el control de armas.

Pero incluso si las cifras son imprecisas, la tendencia claramente muestra cada vez menos apoyo del público al control de armas. El gran descenso en el crimen desde 1989 probablemente explique esto en gran medida. La propaganda de la NRA quizá haya contribuido también. Pero además hay una realidad incómoda: es casi imposible demostrar que las medidas que consideramos “control de armas” salvan vidas. En 2005, el American Journal of Preventive Medicine examinó docenas de estudios sobre la efectividad del control de armas. En muchos casos los investigadores encontraron fallas en los estudios mismos. Aun así el Journal estuvo dispuesto a emitir algunas frases declarativas respecto a ciertas medidas del control de armas. Por ejemplo: el registro de pistolas rara vez ayuda a la policía a resolver crímenes, porque solo en contadas ocasiones la gente comete un crimen con las armas que ha registrado. Las que matan son las pistolas robadas, o las armas que han estado en circulación clandestina tanto tiempo que habrían eludido cualquier registro. El registro nacional de armas largas de Canadá consumía más de sesenta millones de dólares al año, y dio tan pocos resultados prácticos que en octubre de 2011 el Parlamento votó por abolirlo. Las licencias para armas, la prohibición de ciertas clasificaciones (rifles de asalto, revólveres baratos de pequeño calibre –o “Saturday Night Specials”–, etc.), periodos de espera, leyes “de una pistola por mes” y los requisitos de papeleo han arrojado resultados, como mucho, ambiguos. Normalmente no tienen efecto alguno. Sí, los crímenes con arma de fuego disminuyeron tras la aprobación de la Ley Brady… pero ya venían disminuyendo desde tiempo atrás. Si bien es cierto que Nueva York tiene una legislación estricta para el control de armas y, en la segunda década del siglo xxi, un índice sorprendentemente bajo de criminalidad, Chicago tiene leyes aún más estrictas, y muchos crímenes violentos. El crimen con arma de fuego es prácticamente inexistente en Vermont –que tiene una de las legislaciones más laxas para el control de armas– y relativamente alto en California –que cuenta con una de las leyes más rigurosas–. Si bien es fácil argüir que California y Chicago necesitan leyes para el control de armas más severas que Vermont porque tienen más crímenes, semejante argumento invierte la causalidad, al sugerir que el índice de criminalidad genera las leyes, y no a la inversa. Que los altos niveles de violencia continúen pese a las leyes estrictas solo debilita el argumento de que “las armas provocan el crimen”.

Es posible pensar que Chicago y California serían aún más violentas si sus leyes fueran más laxas, y que el crimen con arma de fuego no habría descendido tan rápidamente si nunca se hubiera aprobado la Ley Brady. Pero es imposible saberlo, y por lo tanto es fácil sembrar la duda sobre el ejercicio del control de armas.

La manera más útil de pensar en la legislación del control de armas es como si esta fuera análoga a la legislación de la mariguana. Ambas hacen que los ciudadanos y los responsables de esas políticas sientan que están “haciendo algo”. Y ambas son ineficaces para conseguir su objetivo expreso. Leyes como la prohibición de rifles de asalto no responden a una amenaza real a la seguridad pública, sino a una amenaza imaginaria, lo que me recuerda a los partidarios de la prohibición de la droga, que execran la mariguana no como un peligro en sí misma, sino como una “droga de iniciación”. Culpar del crimen a las armas es un ejercicio de evasión tan deshonesto como decir que los adolescentes están alienados porque fuman mota, y no porque padecen el estrés excesivo que provoca la competencia, las escuelas carentes de imaginación y de recursos económicos o los divorcios de sus padres que trabajan en exceso. ¿Qué tan conveniente es ignorar la totalidad de las vidas de los jóvenes negros en las ciudades –el grupo con más probabilidades de morir por arma de fuego– y mejor concentrarse, en cambio, en quitarles sus pistolas?

Lo que mejor hacen tanto la legislación para la mariguana como las leyes para las armas de fuego es desaprobar un estilo de vida y a la cultura que lo disfruta.

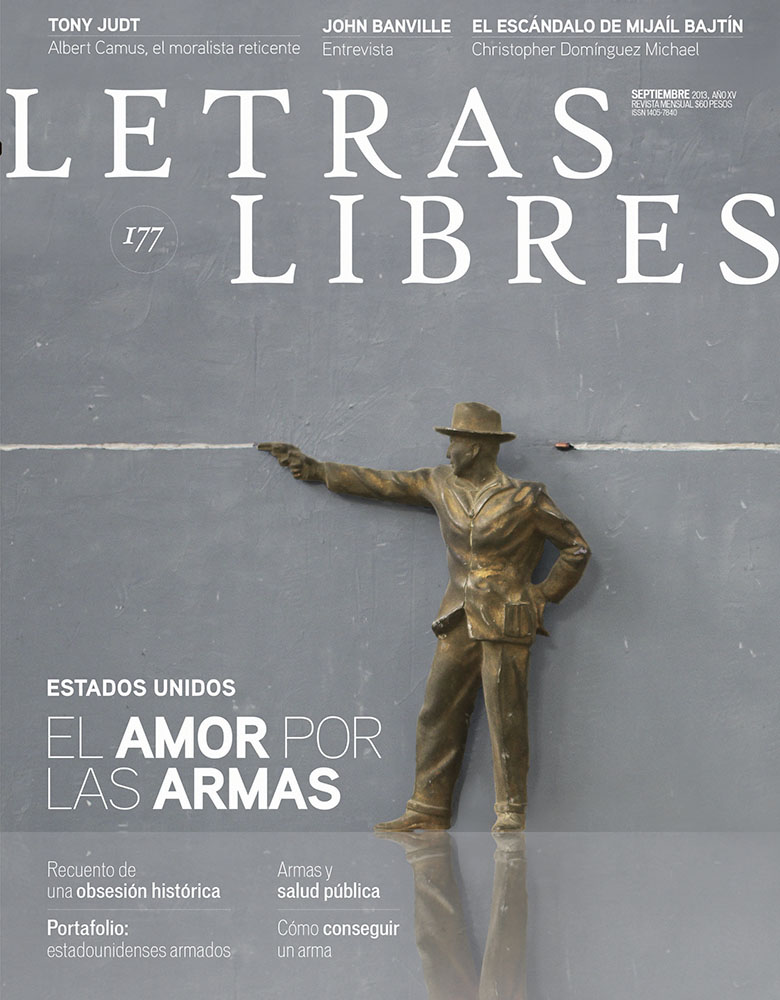

El exvicepresidente ejecutivo de la NRA J. Warren Cassidy declaró en una ocasión a un colaborador de la revista Time: “Usted entendería mucho mejor las cosas si nos abordara como si estuviera abordando a una de las grandes religiones del mundo.” Las pistolas pueden ser divertidas, útiles, mecánicamente fascinantes y provocar nostalgia, pero en Estados Unidos hoy también encarnan una visión del mundo que, a grandes rasgos, prefiere lo individual por encima de lo colectivo, las vigorosas actividades al aire libre por encima del pálido intelectualismo, la certidumbre por encima del cuestionamiento, el patriotismo por encima del internacionalismo, la virilidad por encima de la feminidad, la acción por encima de la inacción. La pistola es la manifestación física de la filosofía de unión de la tribu. Es el ídolo en el altar. La tribu la exalta y le confiere poderes sobrenaturales: de detener el crimen, defender a la república contra la tiranía, convertir a los sujetos en ciudadanos, hacer hombres a los muchachos.

La tribu contraria, que tiende a valorar la razón por encima de la fuerza, el escepticismo por encima de la certidumbre ciega, el internacionalismo por encima de la excepcionalidad estadounidense, el multiculturalismo por encima de la hegemonía blanca masculina, la nivelación de ingresos por encima del capitalismo salvaje, y la paz por encima de la guerra –a falta de una mejor palabra, los liberales–, reconoce en la pistola al tótem sagrado del enemigo, la encarnación de su aborrecible visión del mundo. Están convencidos de que pueden debilitar al enemigo destrozando sus ídolos: prohibiendo la pistola y, si esto no es posible, haciéndola entrar a la fuerza en una caja cada vez más pequeña con cuantas leyes restrictivas logren aprobar.

Ahora bien, si los liberales piensan que al destrozar a sus ídolos están debilitando al enemigo, se equivocan por completo. Es difícil pensar en una mejor herramienta organizativa para la derecha que esa antipatía tribal de la izquierda respecto a las pistolas. Estados Unidos está lleno de gente trabajadora que no va a escuchar al partido del asno2 –en ningún tema– debido a la identificación de los demócratas con el control de armas.

Los estrategas demócratas Paul Begala y James Carville reconocieron esta trampa cuando, en Take it back (Simon & Schuster, 2006), discutieron sobre la laguna legal de las ferias de armas: “Los demócratas se arriesgan a enardecer y alienar a millones de votantes que de otra forma podrían estar abiertos a votar por ellos. Pero una vez que entran en juego las pistolas, en cuanto alguien crea que sus derechos de poseer armas están siendo amenazados, se cierra.” La NRA y los republicanos, por supuesto, también lo saben, y han hecho cuanto han podido para atizar el odio hacia los “elitistas”, “liberales” y “quitapistolas” del Partido Demócrata –la misma “tropa amanerada de snobs descarados” que los republicanos han invocado para consumar el incómodo matrimonio entre los trabajadores y el gop3 desde tiempos de Spiro Agnew.4

Pero el daño táctico que el control de armas inflige al Partido Demócrata es lo de menos. En un momento en que la economía batalla y el electorado se polariza, vilipendiar a los propietarios de armas parece sencilla e innecesariamente descortés. El historiador Garry Wills escribió en la New York Review of Books que los propietarios de revólveres eran “cómplices de asesinato” y que implícitamente habían “declarado la guerra a sus vecinos”. En la prensa hubo editorialistas que llamaron a quienes poseen armas “una ridícula minoría de cabezas huecas”, “un puñado de tipos gordos cuarentones con pistolitas” y “vaqueros provincianos” con complejo de “macho”. Para Gene Weingarten, de The Washington Post, los gun guys eran “pueblerinos y yeehaws5 a quienes les gusta creer que están protegiendo sus casas contra imaginarios merodeadores morenos desesperados por robar los sofás infestados de pulgas de sus pórticos medio podridos”. Mark Morford, del SFGate, llamó a las tiradoras “mujeres blancas suburbanas aburridas, de poca educación, amargadas, aterrorizadas, mal vestidas y de piel pastosa, que vomitan odio en pueblos perdidos de la región central, con nombres como Frankenmuth”. Es imposible imaginar que se dejaran pasar ultrajes tan crueles acerca de, por decir algo, los negros o los gays, y, sin embargo, en ciertos círculos dar reveses a los poseedores de armas es un deporte que se considera incluso honorable. Cuando le comenté a una anciana amiga de mi suegra –una unitaria generosa con valores cívicos– que estaba entrevistando a gente con armas, soltó un “desde luego espero que condenes a esa gente horrible”.

Dado que la inmensa mayoría de los propietarios de armas de fuego no le hacen daño a nadie, y que casi todos son responsables y respetan la ley, ¿qué se gana con insultar, denigrar y calumniar a esa gente horrible (el 40% de los estadounidenses que poseen armas de fuego)? ¿Cuál es el beneficio público de culparlos de las “calles bañadas de sangre” y una “epidemia de violencia armada” que realmente no existe en la mayor parte de Estados Unidos? Incluso antes de la balacera en la Escuela Primaria Sandy Hook, los propietarios de armas –con razón o sin ella– ya se sentían victimizados, marginados y embarrados con todo, desde Columbine hasta los cárteles de droga mexicanos. ¿Intensificar las guerras culturales no es acaso tóxico para Estados Unidos y antitético a la noción de “liberal”? Como dijera Sarah Palin en la convención de la NRA de 2011: “Se supone que esos grupos de izquierda son tan tolerantes del estilo de vida de todos, pero son intolerantes de nuestro estilo de vida.” Qué tal si nos apropiamos de una frase del movimiento por el derecho al aborto para usarlo en una calcomanía de la defensa: ¿No te gustan las pistolas? No las tengas. ~

______________________

Traducción de Adriana Díaz Enciso

1 Estadista y cuarto presidente de los Estados Unidos, apodado “Padre de la Constitución” por su contribución a la redacción de la misma (N. de la T.).

2 El asno es el símbolo del Partido Demócrata (N. de la T.).

3 Iniciales del apodo tradicional del Partido Republicano, “Grand Old Party”, o “el Viejo Gran Partido” (N. de la T.).

4 Spiro Agnew, político estadounidense y el único vicepresidente en la historia del país que ha renunciado debido a cargos criminales (N. de la T.).

5 De la interjección “Yeehaw” asociada con los vaqueros; el término se usa también para denominar al estereotipo de las personas reaccionarias en Estados Unidos (N. de la T.).

periodista y un coleccionista de armas inusual: demócrata, exeditor y columnista The New Yorker y colaborador frecuente de Harper´s. Su amor por las armas desde los 5 años viene.