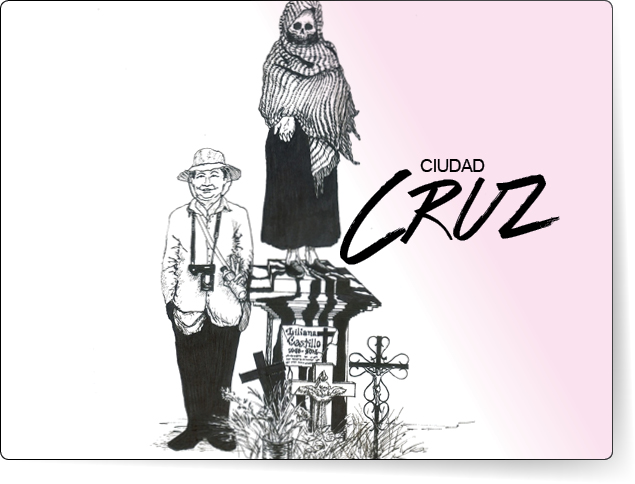

La Ciudad Cruz es un laberinto de mausoleos. Caminar por sus calles es recorrer un catálogo de todos los tipos de muertes imaginables materializados en una enorme diversidad de epitafios amontonados, apenas separados uno del otro en las aceras: bicicletas blancas para los ciclistas caídos, cruces rosas para las muchachas muertas vírgenes, placas negras en las esquinas para los atropellados. Alzándose detrás de todo, hacinados entre los imprevistos muros de homenajes, los antiguos edificios se marchitan poco a poco. Y en esos edificios viven los ciudadanos sobrevivientes, que tienen que saltar por encima o encogerse para pasar entre las lápidas, estelas y demás que bloquean las fachadas de sus casas y oficinas y angostan el paso en la calle.

Los monumentos son tantos que en muchos casos se los ve encimados, construidos uno sobre el otro hasta alcanzar varios niveles. A falta de espacio en la estrechez de las banquetas, memorias de muertos de todos los barrios repletan las grandes avenidas, glorietas, bocas de metro y estaciones. Las plazas, alguna vez ocupadas por puestos de artesanías y jardines, son ahora incaminables.

Es obvio que la ciudad no fue planeada así. Se dice que desde siempre, desde antes de entrar en este último estado, Ciudad Cruz había observado la espeluznante tradición de marcar los puntos exactos de las muertes que ocurrían en el espacio público con bicicletas, con cruces rosas, con placas: Liliana Castillo, atropellada; Alma Chavira, asesinada; Ignacio Martínez, infarto. Durante varios siglos, el número de muertes permaneció en la misma proporción y no se veían estos recordatorios más que en algunas esquinas, sembrados de flores secas. Pero tras el primer repunte, y a causa de circunstancias de muerte novedosas (todos los siglos traen nuevas formas de morir), fue necesario aumentar la producción de homenajes en número y en variedad. En un crucero donde había una sola cruz de metal pronto aparecieron tres; en un puente peatonal, cuatro; en un parque sin árboles, diez.

Las razones, aunque diversas, eran lógica pura: más automóviles y más gente en la ciudad: más accidentes; más contaminación y más gordos: más paros respiratorios; menos trabajo y más pobres: más asaltos. Así, en razón de éstas y otras plagas, la gente comenzó a morir cada vez más al aire libre y las familias a plantar cada vez más cruces y estatuas, hasta que la población diezmó.

Hace tiempo ya que la ola se redujo naturalmente (también los conductores ebrios y los asesinos se fueron extinguiendo), y la vida en la ciudad ha retornado a un cierto equilibrio. Los ciudadanos que no se fueron o murieron pasan los días en una calma sepulcral, habitando condominios semiabandonados y trabajando en despachos vacíos, navegando los falsos sepulcros en las calles y conservando todavía, sin saber muy bien por qué, la nueva tradición de mantener al pie los ramos frescos, ya sea cambiándolos o regándolos cada tercer día, no los de sus parientes sino los que tienen cerca, en su cuadra o la de frente, como un gesto rutinario o tal vez con la esperanza (quién sabe) de que quepa su cruz y alguien la atienda también.