Conocí a Andreu Serrasec en Barcelona; era de Reus. Entonces tenía treinta y cuatro años y era de los pocos catalanes que parecía entender cosas de mí, aunque eso lo supe más adelante, como sucede con aquello que nos marca y de lo que solo cobramos conciencia con el curso del tiempo, cuando saberlo ha dejado de ser importante. Coincidí con él en la redacción de una revista efímera que el dinero y la originalidad convirtieron muy pronto en una referencia casi mítica del nuevo siglo, Troppoli –“muchas ciudades”, en una fusión licenciosa del francés y del griego–. Helena, una amiga española que vivía en México, me había puesto en contacto con un conocido suyo, que, a su vez, me puso en contacto con Ravella, el director. La revista me permitió, mientras estuvo en circulación, escribir y editar y así ganar dinero para vivir durante un tiempo, que llegó a durar casi dos años.

Troppoli, a la que se ha llegado a considerar como “legendaria” y se ha querido copiar en repetidas ocasiones –de hecho, mientras escribo estas líneas, sé que en Colombia circula un remedo bastante patético dirigido por el negro de una escritora muy conocida–, era mucho más que una revista de viajes: era un homenaje a las ciudades, a esas maquinarias artesanales que Henry, el personaje de Ian McEwan de Sábado, llama “un éxito, una genial invención, una obra maestra biológica”; y, para que así fuera, Troppoli no escatimaba en gastos: cara, con un papel ahuesado de alto gramaje, cosida al hilo, llena de firmas de prestigio, fotografía excepcional, y una inclinación literaria un poco enfermiza, financiaba estancias de una semana en ciudades de todo el mundo a escritores reconocidos para que relataran su experiencia, acompañada de fotografías a medio camino entre el fotoperiodismo y el arte; era una idea notable que yo siempre asocié al lavado de dinero; la mafia se ha vuelto experta en subvencionar la cultura.

Y fue sin duda por el dinero por lo que Troppoli se convirtió en una revista de culto que llegó a pagar cuatro folios a dos mil quinientos euros, más de seiscientos euros la página, una suma exorbitante en el mundo del periodismo; en todo caso, del periodismo iberoamericano. Era por eso por lo que al interior de la revista algunos estábamos convencidos de que alguien lavaba dinero, pero todos nos hacíamos pendejos. Nadie hacía preguntas; nadie quería respuestas. Nuestro temor no era coquetear con el delito, sino que por un ajuste de cuentas nos hicieran bajar el toldo. O, como se dice en México, cerrar nuestro changarrito, que a esas alturas era, a decir verdad, un pedazo de changarro. ¿Para qué arruinar un momento de ensueño que, tarde o temprano, tendría que llegar a su final?

Una de las anécdotas más conocidas, de la que Wikipedia ha hecho eco con un sinfín de imprecisiones, fue la historia de un inolvidable relato de Emmanuel Carrère; una especie de mise en abyme que agotó todos los ejemplares. Según supe por Ravella, que lo conocía bien, Carrère estaba pasando por un momento difícil, una crisis creativa y sentimental, así que aceptó su invitación para viajar a San Petersburgo y escribir esa pieza memorable, “Castigo y castigo”. Carrère mencionaba una sola vez a la ciudad de San Petersburgo, y reencarnaba a Dostoievski en los días en que escribía Crimen y castigo; y luego se convertía en personajes irreales y fantasmagóricos, en espejismos de su propia depresión; y se distanciaba y volvía a sí mismo, hasta tal punto que el lector no sabía si hablaba del escritor ruso o de él, o si aquel se había fusionado con este, en un texto complejo pero inmenso, y en el que las catarsis de los personajes se sucedían unas a otras hasta un punto infinito; después supimos que durante los seis días del viaje, Carrère no salió del mítico Grand Hotel Europa –envió a la redacción una cuenta de no sé cuántos rublos por servicios a la habitación que, afortunadamente, la mano invisible pagaba– y, sin embargo, de todos los textos que recuerdo, incluido otro sensacional de Alberto Manguel que no viajó a ningún lado y se inventó su propia ciudad con puentes tubulares llenos de agua, zoológicos de personas visitados por animales, y museos al aire libre, aquel fue el mejor de todos; soberbio. La destreza de un escritor en su mejor momento capaz de coquetear con la penumbra, acostarse con ella y dejarla preñada de locura e inspiración; gracias a su relato, la revista ganó un triple premio, de diseño, fotografía y contenido. Aquellos fueron los primeros, a los que les siguieron otros. Nos sentíamos orgullosos: los premios periodísticos, de menor caudal, son bastante menos sucios que los literarios.

Las celebradas fotos de San Petersburgo las hizo Serrasec, quien regresó a Barcelona con una historia perturbadora de su estancia en Rusia y de su encuentro con Carrère. No se hablaron en todo el trayecto; no cruzaron palabra. Solo una vez se dijeron hola, bonjour, привет. Y, aunque parezca mentira, Serrasec tampoco salió de su habitación una sola vez; o sí, un día, el que se fue. Trastornado por lo que pasaba con Carrère, tomó un tren a Moscú. Las fotos que publicamos de San Petersburgo, lo supe más adelante, en realidad eran de la ciudad de la Plaza Roja.

Esas locuras las hacía Serrasec y publicaba Ravella, y escribía Carrère y yo editaba, y el mundo premiaba. Así era como giraba entonces mi vida, como si yo formara parte de un nuevo movimiento, de una generación de reemplazo, que me permitiría vivir en Europa el resto de mis días.

La historia de Troppoli terminó mal, como termina mal todo lo que tiene que ver con el dinero. Alguien olió algo turbio, cayó una auditoría, y se acabó el negocio; por sus propios medios, Ravella quiso continuar, pero el intento duró un número. Cerró la revista. Salimos todos en banda una noche iluminada por los arbotantes ciegos de Rambla Catalunya, cada cual para su rumbo incierto. Uno a uno, nos despedimos cabizbajos. Algo se terminaba; yo lo sentí cuando el aire fresco me dio en la cara: se acababa una etapa de mi vida en Barcelona, de mi estancia en España.

No volvería a ver a Mayte, la secretaria a la que cualquiera quisiera encontrar en Meetic, y a la que todo el mundo se quería tirar, a pesar de que estuviese casada con un ingeniero aburrido y torpe, o quizá por eso; ni a Méndez, el editor de foto que llevaba una anforita con gin a todos los cierres; ni a Ulises, el director de arte cuya frase favorita era: “No te preocupes, se arregla”; ni a Laia, la correctora, dulce y tímida y delicada, de ojos acaramelados, y a quien una vez, en una fiesta, robé un beso en la terraza de su piso, desde donde se veía la Sagrada Familia, que retrataba cada semana desde hacía más de cinco años, a fin de ver sus cambios y hacer, decía, una exposición en el 2030, cuando quedase concluida, si quedaba; Laia, que tenía una historia de todas sus casas, siempre maravillosa; Laia, que en una ocasión me llamó pell bruna y yo pensé que era una declaración de amor en catalán, aunque llevaba diez años viviendo con el mismo hombre que, me confesó, no tenía el valor de dejar, como le sucede a tantas mujeres, prestas a la infidelidad, pero no el abandono; ni a Vázquez Losada, buen redactor, que terminó escribiendo una novela sobre los últimos días de Troppoli, que nadie quiso publicarle; ni a Ravella y sus corbatas estrafalarias y danzantes que lo caracterizaban tanto como su mano fina de editor, que se echó a perder al terminar en una editorial de un gran grupo que no lo dejaba hacer nada, ni publicar los libros que quería publicar ni imaginarse lo imposible para que gente de este mundo leyera textos de otro mundo, en los que se pudiera tocar la textura del cielo, capaces de conducirnos por habitaciones de hotel inmensurables para descubrir una infinitesimal parte del universo.

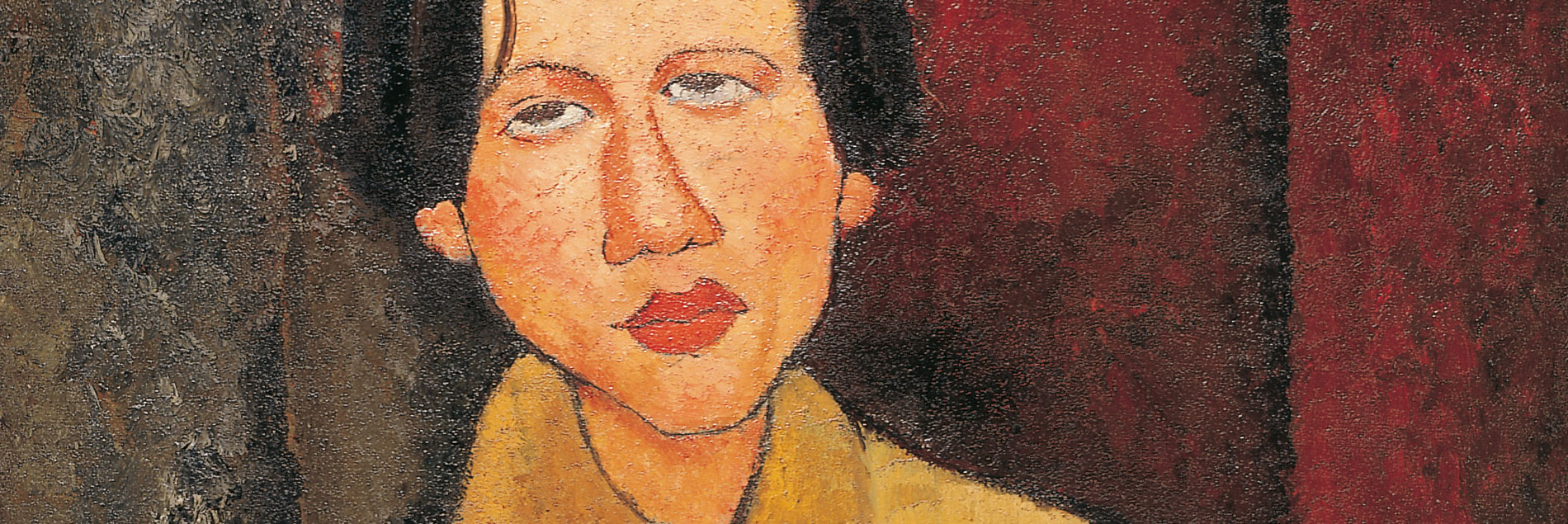

Tampoco volvería a ver a Andreu después de habernos despedido aquel día en el que terminamos bebiendo en una taberna de Gran de Gràcia, cuando, confesada la muerte de Marta, yo no supe qué decirle; cuando, confesada la historia que lo había perseguido siempre, yo me quedé callado, como me ocurrió hace apenas unos meses, luego de haber leído el breve obituario en El País, que hablaba de él, de su paso por El Periódico, donde se había iniciado, se decía, como fotógrafo durante la guerra de la antigua Yugoslavia y forjado una leyenda de incombustible; y más adelante, de su trabajo de freelancer para revistas como Elle y Paris Match, pero sobre todo para revistas de viajes, españolas, francesas, inglesas; se lo citaba como “miembro fundador de Troppoli, la ecléctica publicación, ya desaparecida, que cambió por completo el concepto de magazine de viaje, y de cuya dirección estuvo al frente el editor Lluís Ravella”. La nota añadía: “Serrasec supo convertir la urgencia en precisión; sus fotos, llenas de enigmas, hablaban de su propia necesidad de escape, de un diálogo interior profundo, como si nos recordara que a él, lo que más le gustaba era despedirse, irse, no de viaje, sino de travesía permanente y sin escala. La fotografía española pierde, con la muerte de Andreu Serrasec, a uno de sus mejores exponentes, a uno de los mejores fotógrafos de la vida en otra parte, a donde él mismo ha decidido emprender un nuevo viaje.”

Todavía recuerdo su silueta, sombría; su barba de varios días, su cuerpo un poco rollizo, ocultado por su abrigo, después del abrazo sentido que me dio al despedirse aquella noche –que yo apenas pude responderle, frío–, verla girarse, alejarse con unos pasos torpes por la acera, y desaparecer por las puertas de cristal de la estación del metro Fontana, para no verlo nunca más.

Cuando salimos juntos por última vez de aquel edificio de Rambla Catalunya, una construcción de principios del siglo XX desde cuyo ático podíamos ver el Mediterráneo, por un lado, y la montaña del Tibidabo, por el otro, y en aquellos días de finales de otoño, el cielo firme y plano que ofrecía un espectáculo rosado, Serrasec, con ese acento nasal que caracteriza a los catalanes, dijo:

–¿Cómo te sientes, compadre? –adoraba emplear mexicanismos conmigo.

–De-la-chin-ga-da –dije.

–Venga, que aquí no ha pasado nada, te voy a contar algo. Vámonos –dijo.

Y nos fuimos. Caminamos a la Diagonal y subimos por Paseo de Gràcia hasta Gran de Gràcia. Nos metimos en el primer bar abierto que vimos; nos sentamos en la barra. Andreu dijo: “Yo te invito.” Lo sabía todo el mundo: Serrasec no solo era un gran fotógrafo, tenía dotes de actor, era un tipo capaz de poner en vilo a una mesa de diez personas al final de una comida, atenta a sus relatos de trotamundos moderno. Pensé que me contaría, como lo había hecho ya numerosas veces, cómo se había cogido, no una, sino seis veces a Rachel Sohiert, la periodista de The Guardian que había muerto en Sarajevo junto con el fotógrafo sueco, o sueco-británico, Einar Hogbarn, víctimas de un mortero caído sobre su camioneta cuando se dirigían a un orfanato, rumbo a Mostar; o cómo, en un viaje a Sudáfrica, enviado por Altaïr, terminó por su cuenta siguiendo los pasos de Kevin Carter, que lo llevaron hasta el río de su infancia, el Braamfontein Spruit, donde había encontrado la muerte inhalando el monóxido de carbono que despedía su automóvil; Carter, otro buen fotógrafo, otro escapista; las fotografías de Andreu acompañaron un reportaje de trekking. Locuras de Serrasec. Poderosos diálogos interiores que solo comprendía él. Susurros en un mundo de sordomudos.

–¿Algún día te conté cómo me hice fotógrafo? –dijo.

Por una vez, quería saberlo. Cómo, cómo se había hecho fotógrafo.

Y vi en Andreu esa emoción contenida que palpita en el pecho, asciende en escalada por toda la caja torácica hasta morder las fosas nasales y termina por humedecer la retina: fue un destello pálido el que brilló en sus ojos. ¿Tanta alteración por la decisión de una vida? “No, nunca; ¿cómo coño te hiciste fotógrafo?”, había preguntado yo.

Lo que me contó esa noche de otoño en la que parecía que todos estábamos cerrando etapas fue esto: en 1993, cuando tenía veintidós años, vivía en Reus, compaginaba sus estudios empresariales en la Universidad Rovira i Virgili y trabajaba sirviendo copas en un bar. Seguía viviendo en casa de sus padres. Tenía una novia de diecinueve años. Marta. Andreu no ambicionaba emigrar a Barcelona como muchos de sus compañeros; antes lo contrario; montar un negocio en Reus. Pero un día, los proyectos y sus planes cambiaron; se vinieron abajo. Se lo contó Marta: estaba embarazada. Discutieron. Pelearon. Lloraron. Lo acordaron. Buscaron un médico dispuesto a ganarse “un chingo de lana”. Lo encontraron en Lleida.

Desde 1985 el aborto en España estaba despenalizado si inducía un riesgo a la salud, si el feto era resultado de una violación o si venía con malformaciones. No era el caso de su novia, cuya panza crecía de forma desmesurada. Serrasec trabajó “como un cerdo”. Finalmente, un maldito día de febrero, el médico, un supuesto especialista en ginecología y obstetricia que había practicado doce abortos clandestinos, provocó un rasgado en el útero de Marta. En un instante comenzó a brotar sangre. Marta le gritaba a Andreu, le gritaba al médico, desesperada, con apenas fuerza –se lo habían practicado con anestesia local–: “Ajudeu-me, què m’està passant?, ajudeu-me!”, mientras se desangraba y se desangraba y se desangraba, y su corta historia, su vida adolescente, las atenciones que recibió cuando era niña, los dolores que pudo experimentar, las frustraciones, las tristezas, sus orgasmos, masturbaciones, se despedían, se disipaban, se escurrían. De un momento a otro, desaparecían. “¡Se me estaba yendo, carajo!; dos vidas se me estaban yendo”, dijo Andreu, de pronto, compungido, haciendo un esfuerzo por retener las lágrimas; Andreu, cuya personalidad siempre asocié a la de un tipo, no solo enigmático, sino duro.

Marta murió de una hemorragia masiva. El supuesto médico había falsificado su cédula; pasó seis años en la cárcel.

Dije “lo siento”, y no dije nada más.

Andreu ordenó otros dos whiskies y le pidió un cigarrillo a un vecino de barra. Hasta donde yo sabía, en aquella época, extrañamente, estaba intentando dejar de fumar, él, que era una chimenea.

–La vida es una puta revancha con la que alguien se ha querido divertir –dijo.

Pensé que hablaba de Dios. Yo permanecía como una estatua, callado, pero todavía esperaba que me contara cómo se había hecho fotógrafo, si aquello era lo que me quería contar.

–¿Lo quieres saber? –dijo.

–Sí –dije.

–Creo que no te he contado lo peor. ¿Lo quieres saber?

–Sí –dije.

–Estaba roto. Frustrado. Era capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa. La gente comenzó a hablar; a rehuirme. Decían, mira, el que hizo abortar a Marta; Reus es un pueblo y todo se sabe. Un pinche infierno. Primero me echaron del bar; perdí el apoyo; dejé la universidad. Mandé todo a la mierda. Fue cuando tuve la idea.

–¿De hacerte fotógrafo?

–No, güey –Andreu me miró con ojos pesados–. Averigüé si el médico tenía hijos; ¿sabes? Los hijos son siempre lo más frágil. Yo estaba… Yo tenía ganas… Tenía rabia; mucha rabia. ¿Sabes? El muy cabrón tenía una hija. Una putita de dieciséis años.

Andreu calló por un momento, como si tomara conciencia de lo que estaba a punto de contarme, pero enseguida dijo:

–¿Aún quieres saberlo?

–Sí –dije por tercera vez.

–¿No te lo imaginas?

–No –dije.

–¡Ah, los periodistas! Les dicen: no piensen, y ustedes no piensan.

Y me contó.

–Me fui a Lleida.

Andreu bebió un trago cargado; yo hice lo mismo. Pensé que ambos terminaríamos necesitándolo, otro whisky.

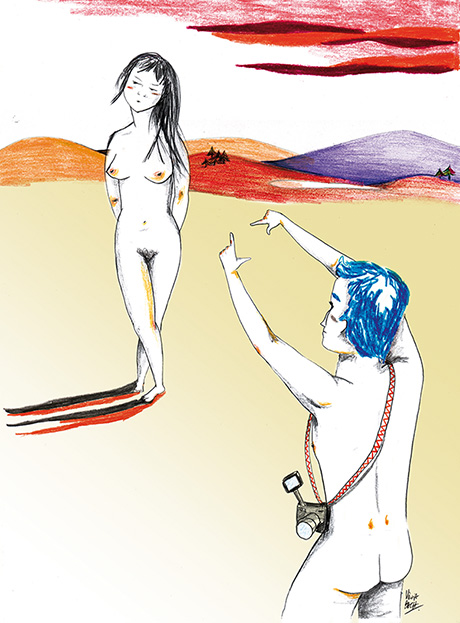

–Me fui a buscarla a Lleida. Me compré una cámara. Una buena cámara. Una Pentax. Mi primera cámara. La comencé a seguir; a espiar. La comencé a fotografiar, de lejos. Con gente; sola. La putilla estaba buena. Me tuve confianza; me dije: va a salir bien; va a salir bien, verás. Y lo hice.

Tuve miedo de que Serrasec volviera a preguntarme: “¿Lo quieres saber?”; lo temí, porque, por una vez, estaba listo a responderle que no. Pero Andreu continuó:

–La abordé una tarde, en el centro de Lleida. Soy fotógrafo, dije, busco modelos para Chanel. Te propongo una sesión. Le mostré un book, falso, con fotos de modelos en descampados; fotos de estudio, fotos en una piscina, fotos, algunas, con tías desnudas. Te puedo pagar, muy bien, si en la agencia les interesa; menos bien, si no les interesa; en cualquier caso, te puedo pagar solo por posar, y estoy seguro que les interesará: eres muy guapa. Me dijo que lo iba a pensar; le dejé un número. Le dije que yo vivía en Barcelona, así que no tenía mucho tiempo. Me llamó al día siguiente. No me sorprendió que dijera que sí. Las tías son ambiciosas; ambiciosas e inseguras. Quien hizo el mundo, no se equivocó. Gilipollas, como parece, pensó en todo.

Me vino, por segunda vez, la imagen de Dios.

–Entonces quedamos; quedamos en un hotel… No lo había preparado; no lo pensé así. Tenía mi cámara; le pude haber tomado las fotografías; la pude haber dejado ir; le pude haber dicho: “¿Tú sabes quién soy yo?” Pudo haberme respondido: “No.” Le pude haber dicho: “El novio de la tía que mató tu padre.” Eso es lo que tenía en mente. Eso es lo que quería; lo que necesitaba decir. Pudo haber ocurrido así. Pero no, no ocurrió así. No recuerdo cómo comenzó todo. Cómo pasó. Pudo haberse quedado ahí, mi rabia, pero no… Pero no; no pasó eso.

Andreu me miró, con una mirada profunda y fija, perdida en lo invisible.

Carraspeó.

Dijo:

–¿Ya te lo puedes imaginar?

Yo no dije nada. Giré la mirada y pedí dos whiskies.

Fue después que lo vi alejarse, desaparecer, para siempre, por la estación del metro Fontana. ~

Periodista y escritor, autor de la novela "La vida frágil de Annette Blanche", y del libro de relatos "Alguien se lo tiene que decir".